Le seul endroit pour accéder au contenu vidéo de qualité broadcast de l'OTAN

Accédez aux ressources médiatiques officielles de l'OTAN. Un contenu de qualité professionnelle, diffusé sur les dernières actualités. La référence pour les professionnels des médias.

Se connecter

COMPTE MULTIMÉDIA

Le seul endroit pour accéder au contenu vidéo de qualité broadcast de l'OTAN

Accédez aux ressources médiatiques officielles de l'OTAN. Un contenu de qualité professionnelle, diffusé sur les dernières actualités. La référence pour les professionnels des médias.

Vérifiez votre boîte de réception et entrez le code de vérification

Vous avez créé votre compte avec succès

Désormais, vous pouvez télécharger des versions complètes ou partielles de nos vidéos depuis notre site Web.

Abonnez-vous à notre newsletter

Si vous souhaitez également vous abonner à la newsletter et recevoir nos dernières mises à jour, cliquez sur le bouton ci-dessous.

Entrez l'adresse e-mail avec laquelle vous vous êtes inscrit et nous vous enverrons un code pour réinitialiser votre mot de passe.

Vous n'avez pas reçu de code ? Envoyer un nouveau code

Le mot de passe doit comporter au moins 12 caractères, sans espaces, inclure des lettres majuscules/minuscules, des chiffres et des symboles.

Votre mot de passe a été mis à jour

Cliquez sur le bouton pour revenir à la page sur laquelle vous étiez et connectez-vous avec votre nouveau mot de passe.

La défense collective et l'Article 5

Updated: 13 November 2025

La défense collective est le principe le plus fondamental de l'OTAN. L'article 5 du Traité de l’Atlantique Nord stipule qu’une attaque armée contre un ou plusieurs Alliés sera considérée comme une attaque contre tous. Depuis 1949, cet engagement indéfectible unit un groupe de pays européens et nord-américains partageant les mêmes valeurs, qui se sont engagés à se protéger mutuellement dans un esprit de solidarité.

- L’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord dispose qu’une attaque armée contre un pays membre de l’OTAN sera considérée comme une attaque dirigée contre tous, et que chaque membre est tenu de venir en aide au pays visé.

- Cette assistance peut comporter ou non le recours à la force armée, et peut inclure toute mesure que les Alliés jugent nécessaire pour rétablir et assurer la sécurité dans la région nord-atlantique.

- L’article 5 du Traité respecte les termes de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, qui consacre le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective d’un État qui est l'objet d'une agression, et qui reconnaît que cet État peut demander à d’autres de lui venir en aide. Dans le contexte de l’OTAN, l’article 5 traduit ce droit de légitime défense en obligation d’assistance mutuelle.

- C'est à la suite des attentats terroristes perpétrés contre les États-Unis le 11 septembre 2001 que, pour la première et unique fois de son histoire, l’OTAN a invoqué l’article 5.

- Même si l’article 5 n’a été appliqué qu’une seule fois, il sous-tend toutes les activités de l’OTAN dans le domaine de la dissuasion et de la défense, y compris la conduite régulière d’exercices militaires et le déploiement de forces militaires permanentes de l’OTAN.

- L’OTAN suit une approche à 360 degrés de la défense collective, en se protégeant contre toutes les menaces, d’où qu’elles viennent.

Origines de l’article 5

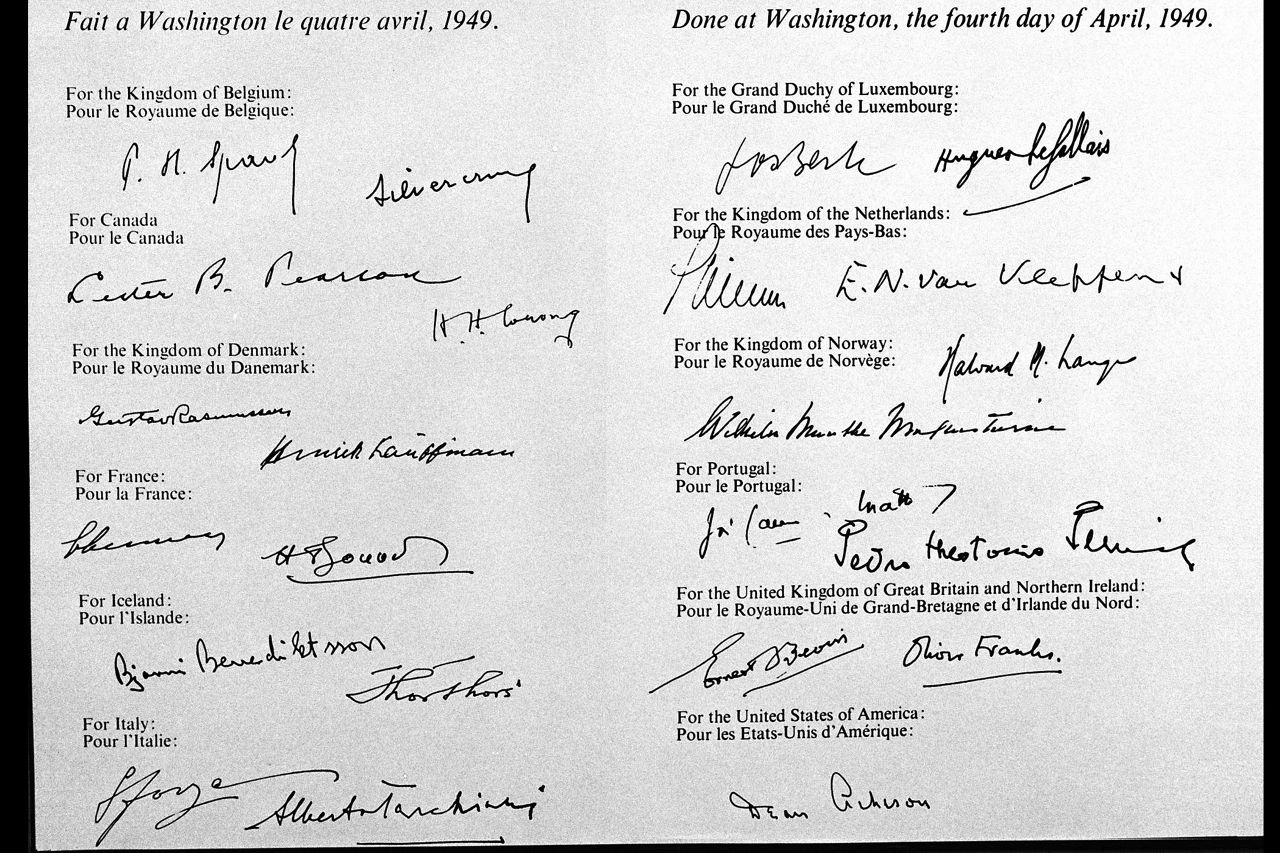

Le 4 avril 1949, douze pays d’Europe et d’Amérique du Nord se sont réunis à Washington pour signer le Traité de l’Atlantique Nord. Ce traité fondateur de l’OTAN n’est pas long – 14 articles, soit un peu plus de 1 000 mots – et son objectif fondamental est clair et simple : l’engagement conjoint de tous les pays membres à s’aider mutuellement s’ils sont attaqués.

Cela était particulièrement urgent au début de la Guerre froide : l’Union soviétique avait tiré un rideau de fer à travers l’Europe, dominant ses voisins d’Europe centrale et orientale et menaçant d’étendre son contrôle plus à l’ouest – à moins de rencontrer une résistance concertée.

Les douze Alliés fondateurs de l’OTAN, dont bon nombre étaient encore occupés à reconstruire leur économie et leurs forces armées après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, ont jugé qu’il était essentiel d’unir leurs forces et de s’engager à se protéger mutuellement pour décourager la menace soviétique. L’article 5 du traité de Washington était l’expression la plus claire de cette promesse, et il reste depuis lors le fondement du lien transatlantique qui est au cœur de l’OTAN.

Le Traité de l’Atlantique Nord a été rédigé quatre ans après l’adoption de la Charte des Nations Unies en 1945. Il fait explicitement référence à la Charte pas moins de cinq fois, et notamment dans sa première phrase. L’article 5 précise expressément que les Alliés peuvent prendre des mesures de défense collective dans le respect des droits qui leur sont conférés par l’article 51 de la Charte des Nations Unies, qui reconnaît qu’un État subissant une attaque armée a le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective, et peut demander à d’autres de lui venir en aide. Ce droit sert de base juridique pour toute action militaire internationalement légitime destinée à assurer la défense des parties attaquées.

Ce droit de légitime défense collective permet également aux États de conclure des arrangements de défense mutuelle sur une base bilatérale ou multilatérale, dans lesquels ils acceptent de se prêter assistance mutuellement en cas d’attaque armée future. De tels arrangements peuvent avoir un effet dissuasif important contre des agresseurs potentiels, comme l’illustre l’OTAN depuis plus de 75 ans. Si de nombreuses obligations d’assistance mutuelle existent (par exemple, l’Union européenne et l’Organisation des États américains ont également mis en place des clauses de défense collective), le degré de coordination militaire au sein de l’OTAN et la puissance militaire collective de l’Alliance font de l’article 5 un outil d’une exceptionnelle puissance.

L’article 5 stipule que si un pays de l’OTAN subit une attaque armée, chaque autre membre de l’Alliance considérera cet acte comme une attaque armée dirigée contre l’ensemble des membres et prendra les mesures qu’il jugera nécessaires pour venir en aide au pays attaqué.

Article 5

« Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord.

Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales. »

Que peut-on considérer comme une attaque armée relevant de l'article 5 ?

L’article 5 ne s’applique qu’en cas d’« attaque armée ». Une invasion par un État du territoire d’un autre État est un exemple évident. Ce type de menace reste un sujet de grave préoccupation et constitue un axe majeur des efforts déployés par l’OTAN pour maintenir et développer sa capacité à défendre tous les Alliés. Ce qui équivaut à une « attaque armée » au sens de l’article 5 doit toutefois être évalué au cas par cas, et ne se limite pas aux concepts traditionnels de frappes militaires manifestes menées par un acteur étatique. Par exemple, l’OTAN a invoqué l’article 5 en réponse aux attentats terroristes perpétrés par Al-Qaïda contre les États-Unis le 11 septembre 2001 (voir ci-dessous pour plus de détails). Les événements dépourvus d’un élément international, par exemple les actes de terrorisme purement nationaux, ne déclenchent pas le recours à l’article 5 (même si les Alliés peuvent offrir une aide – et le font souvent – dans de tels cas). Lors des récents sommets de l’OTAN, les dirigeants des pays de l’Alliance ont précisé que l’article 5 pouvait s’appliquer aux attaques dirigées vers l’espace, en provenance de l’espace ou dans l’espace, et que les cyberattaques et autres attaques hybrides de grande envergure pouvaient être considérées comme équivalant à une « attaque armée ».

L’article 6 du Traité de l’Atlantique Nord fixe des limites géographiques à la portée de l’obligation d’assistance mutuelle au sein de l’OTAN – obligation qui concerne avant tout la zone de l’Atlantique Nord située au nord du tropique du cancer.

Comment l’article 5 est-il activé ?

Le Traité de l’Atlantique Nord ne prévoit pas de procédure spécifique pour activer l’obligation d’assistance mutuelle qu’ont les Alliés en vertu de l’article 5.

L’obligation d’aider un Allié « aussitôt, individuellement et d’accord avec les autres parties » prend naissance lorsque deux conditions sont réunies :

- un Allié a subi une « attaque armée » telle que décrite ci-dessus (et dont l’évaluation doit être réalisée de bonne foi par tous les Alliés, individuellement ou collectivement) ;

- l’Allié attaqué demande ou accepte une action collective en vertu de l’article 5. Un Allié attaqué peut choisir de ne pas solliciter d’aide au titre de l’article 5 et d’aborder la situation par d’autres voies.

Les Alliés se réunissent régulièrement au sein du Conseil de l’Atlantique Nord, principal organe de décision politique de l’OTAN, pour examiner les questions de sécurité qui intéressent l’Alliance. Si un pays membre de l’OTAN subit une attaque armée, une réunion du Conseil est convoquée immédiatement pour déterminer s’il convient de considérer cette attaque comme relevant de l’article 5. S’il est établi que les deux conditions ci-dessus sont remplies, les Alliés peuvent publier une déclaration politique dans laquelle ils invoquent l’article 5 ou déclarent qu’ils prennent des mesures de défense collective au titre de celui-ci.

Tout Allié peut également adresser une demande d’assistance aux autres pays membres de l’OTAN en vertu de l’article 4 du Traité de l’Atlantique Nord : cet article prévoit la tenue de consultations chaque fois qu'un Allié estime que l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’un d’eux est menacée. Il convient toutefois de noter que les consultations prévues à l’article 4 ne sont pas 0une condition préalable nécessaire à l’application de l’article 5. De même, les consultations menées au titre de l’article 4 n’impliquent pas non plus d’envisager le recours à l’article 5.

Que se passe-t-il en cas d’activation de l’article 5 ?

En cas d’activation de l’article 5, chaque pays membre est tenu d’aider l’Allié ou les Alliés attaqués en prenant « les mesures qu’il juge nécessaires » pour faire face à la situation. Il s’agit d’une obligation individuelle qui incombe à chaque Allié, et qui doit être mise en œuvre en consultation et en coordination avec les autres.

Dans une situation relevant de l’article 5, l’OTAN joue un rôle essentiel dans ce processus de consultation et de coordination, en fournissant une réponse unifiée à l’appui de l’Allié attaqué. Par l’intermédiaire de l’OTAN, l’Allié attaqué peut énoncer ses besoins en matière de sécurité et recevoir des offres d’assistance, ce qui permet d’assurer la synchronisation des mesures prises par l’OTAN et par les Alliés. Par exemple, après les attentats du 11 septembre, les Alliés ont approuvé huit mesures d’assistance aux États-Unis (voir la section suivante). La coordination par l’intermédiaire de l’OTAN n’empêche pas les Alliés de prendre aussi des mesures unilatérales ou bilatérales.

Il appartient aux Alliés de déterminer comment ils s’acquitteront de l’obligation d’assistance mutuelle, pour autant que leurs efforts puissent être considérés comme compatibles avec ce qui est nécessaire « pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord ». L’action menée en vertu de l’article 5 peut impliquer ou non le recours à la force armée.

Il est important de noter que l’article 11 du Traité reconnaît et accepte que des restrictions constitutionnelles peuvent avoir une incidence sur la manière dont les Alliés s’acquittent de leurs obligations au titre de l’article 5 (le déploiement de forces armées à l’étranger peut, par exemple, être soumis à l’approbation préalable du Parlement ou à des consultations parlementaires dans certains pays).

Lors de la rédaction de l’article 5, à la fin des années 1940, un consensus se dégageait sur le principe d’assistance mutuelle, mais il y avait un désaccord sur les modalités de mise en œuvre. Les pays membres européens souhaitaient s’assurer que les États-Unis déploieraient automatiquement leurs forces armées pour protéger le territoire des pays signataires si l’un d’eux venait à être attaqué. Les États-Unis n’ont pas voulu prendre un engagement aussi spécifique, comme en témoigne le libellé plus souple de l’article 5, qui oblige les Alliés à fournir une assistance, mais qui ne précise pas le type ou le degré d’assistance qu’ils choisissent de fournir.

Mesures prises au titre de l’article 5 suite aux attentats du 11 septembre

Le 11 septembre 2001, les États-Unis ont été frappés par des attaques terroristes brutales qui ont fait des milliers de morts et de blessés. En réaction à ces événements, l’OTAN s’est engagée activement dans la lutte contre le terrorisme, a lancé ses premières opérations hors de la zone euro-atlantique et a entamé une vaste transformation de ses capacités. En outre, ces attentats ont conduit l’OTAN à prendre des mesures au titre de l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord pour la première et (jusqu’à présent) unique fois de son histoire.

Faire preuve de solidarité

Le 11 septembre 2001, le Conseil de l’Atlantique Nord a publié une déclaration condamnant les attentats et exprimant sa solidarité avec les États-Unis. Le 12 septembre 2001 au soir, moins de 24 heures après les attentats, les Alliés se sont réunis au sein du Conseil de l’Atlantique Nord. Le Conseil a alors pris la décision suivante : « S'il est établi que cette attaque est dirigée depuis l’étranger contre les États-Unis, elle sera assimilée à une action relevant de l'article 5 du traité de Washington. » Le secrétaire général de l’OTAN, qui était alors Lord Robertson, a ensuite informé le secrétaire général des Nations Unies de la décision de l’Alliance.

Le 2 octobre 2001, après que le Conseil a été informé des résultats de l’enquête relative aux attentats du 11 septembre, il a établi que les attaques étaient effectivement considérées comme relevant de l'article 5.

Entrée en action

Dans les semaines qui ont suivi, des consultations ont eu lieu entre les Alliés, et le Conseil a décidé qu’une action collective allait être conduite – sans préjudice du droit des États-Unis de mener des actions indépendantes, dans le respect de la Charte des Nations Unies.

Le 4 octobre 2001, l’OTAN a approuvé un ensemble de huit mesures visant à soutenir les États-Unis :

- renforcer, tant sur le plan bilatéral qu’au sein des instances appropriées de l’OTAN, le partage du renseignement et la coopération dans ce domaine s'agissant des menaces que fait peser le terrorisme et des mesures de lutte à prendre dans ce contexte ;

- fournir, à titre individuel ou collectif, en fonction des besoins et de leurs capacités, une aide aux Alliés et aux autres États qui font ou qui peuvent faire l’objet de menaces terroristes accrues en raison de leur soutien à la campagne menée contre le terrorisme ;

- prendre les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité des installations des États-Unis et des autres Alliés sur leur territoire ;

- assurer, dans la zone de responsabilité de l’OTAN, le remplacement de certains moyens alliés, qui sont nécessaires pour un soutien direct aux opérations contre le terrorisme ;

- accorder des autorisations de survol générales pour les appareils des États-Unis et d’autres Alliés, conformément aux arrangements applicables en matière de circulation aérienne et aux procédures nationales, pour les vols militaires liés à des opérations contre le terrorisme ;

- assurer aux États-Unis et à d’autres Alliés l’accès aux ports et aux aérodromes situés sur le territoire de pays membres de l’OTAN pour des opérations de lutte contre le terrorisme, notamment pour le ravitaillement, conformément aux procédures nationales ;

- montrer que l’Alliance est prête à déployer des éléments de ses forces navales permanentes en Méditerranée orientale pour assurer une présence de l’OTAN et manifester sa détermination ;

- montrer que l'Alliance est également prête à déployer des éléments de sa force de détection lointaine aéroportée pour appuyer des opérations contre le terrorisme.

À la demande des États-Unis, l’Alliance a mené sa toute première opération antiterroriste, baptisée « Eagle Assist », du 9 octobre 2001 à la mi-mai 2002. Sept avions radar AWACS de l’OTAN ont ainsi aidé à patrouiller l’espace aérien américain ; au total, 830 membres d’équipage de 13 pays de l’OTAN ont effectué plus de 360 sorties. C’était la première fois que des moyens militaires de l’OTAN étaient déployés à l’appui d’une opération relevant de l’article 5.

Le 26 octobre 2001, l’OTAN a lancé sa deuxième opération antiterroriste, l’opération « Active Endeavour », en réaction aux attentats perpétrés aux États-Unis : des éléments des forces navales permanentes de l’OTAN ont ainsi été déployés en Méditerranée pour y effectuer des patrouilles, de façon à détecter et à décourager les activités terroristes, y compris les trafics illicites. Mise en place en application de l'article 5, l'opération Active Endeavour a bénéficié à partir de 2004 du soutien de pays non membres de l'OTAN. L’opération a pris fin en 2016.

Résilience et dissuasion : première ligne de défense collective

La défense collective n’est efficace que si elle s’appuie sur des capacités de défense solides et crédibles. À ce titre, l’obligation d’assistance mutuelle énoncée à l’article 5 doit être lue conjointement avec l’engagement des Alliés à maintenir et à développer leur capacité individuelle et collective de résister à une attaque armée, comme énoncé à l’article 3 du Traité de l’Atlantique Nord. La coopération entre Alliés au titre de l’article 3 crée les conditions d’une action collective efficace au titre de l’article 5, si nécessaire.

En outre, les deux articles ne jettent pas seulement les bases d’une mise en œuvre effective de l’obligation d’assistance mutuelle si une attaque armée devait être perpétrée contre un Allié : ils constituent également un puissant moyen de dissuasion contre les agresseurs potentiels, en aidant à prévenir une attaque. En développant la résilience de leurs sociétés face aux attaques armées ou à d’autres chocs ou perturbations majeurs (article 3) et en s’engageant à se prêter mutuellement assistance en cas d’attaque armée (article 5), les Alliés découragent les agressions et font en sorte d’être prêts.

Même si les Alliés n’ont pris des mesures au titre de l’article 5 qu’une seule fois, ils ont coordonné des mesures de dissuasion tout au long de l’histoire de l’Alliance, prévenant les conflits en se préparant à la défense collective. Tout au long de la Guerre froide, les Alliés ont stationné des troupes dans toute l’Europe et mené des exercices militaires de grande envergure pour démontrer leurs capacités. Plus récemment, depuis l’annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014, et en particulier depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022, l’OTAN a accru la taille et la réactivité de ses forces à haut niveau de préparation et renforcé sa présence militaire le long du flanc oriental de l’Alliance, notamment en déployant des forces terrestres avancées multinationales en Bulgarie, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie, en renforçant le nombre d’avions de chasse de pays de l’Alliance qui assurent la police du ciel, et renforçant le dispositif de défense aérienne et antimissile, entre autres activités. L’Alliance a également pris des mesures pour faire face aux défis de sécurité qui se posent au sud, notamment le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.

Pour en savoir plus sur les mesures spécifiques prises par l’Alliance pour décourager les agressions et garantir sa capacité à se défendre : Dissuasion et défense, L’OTAN renforce son flanc oriental