Sommets de l’OTAN

Les réunions au sommet sont l’occasion pour les chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’OTAN de débattre des grandes questions auxquelles l’Alliance est confrontée et de fournir des orientations stratégiques pour ses activités futures. Le dernier sommet de l’OTAN s’est tenu du 9 au 11 juillet 2024 à Washington et le prochain aura lieu du 24 au 25 juin 2025 à La Haye (Pays-Bas).

Les chefs d’État et de gouvernement des 32 pays de l’Alliance et le secrétaire général de l’OTAN se réunissent au Mellon Auditorium, à Washington, là même où les douze pays fondateurs ont signé le Traité de l’Atlantique Nord il y a 75 ans.

- Les sommets se tiennent souvent à des moments clés de l'évolution de l'Alliance. Plutôt que d'avoir lieu à intervalles réguliers, ils sont organisés pour marquer des étapes importantes dans le processus décisionnel de l'Alliance.

- Ils sont l'occasion, par exemple, d'introduire de nouvelles politiques, d'inviter de nouveaux pays à adhérer à l'Alliance, de lancer de grandes initiatives ou encore de renforcer les partenariats.

- Il s'agit de réunions du Conseil de l'Atlantique Nord au niveau le plus élevé possible, celui des chefs d'État et de gouvernement.

- Les sommets se tiennent toujours dans un pays membre de l'OTAN, et ils sont présidés par le secrétaire général de l'Organisation.

- Le dernier sommet s’est tenu en juillet 2024 à Washington, à l’occasion du 75e anniversaire de l’OTAN. Le prochain aura lieu en juin 2025 à La Haye (Pays-Bas). On trouvera ci-dessous la liste de tous les sommets de l’OTAN.

Programmes des sommets

Les sommets de l’OTAN sont des réunions du Conseil de l’Atlantique Nord – le principal organe décisionnel de l’Alliance – à son niveau le plus élevé, celui des chefs d’État et de gouvernement.

En raison de l'importance politique des réunions au sommet, les questions inscrites à leurs programmes revêtent généralement une dimension politique ou stratégique majeure. Il peut s'agir du fonctionnement de l'Alliance, ou encore des relations entre l'OTAN et des partenaires extérieurs.

Décisions majeures

Nombreux sont les sommets de l'OTAN qui ont marqué des étapes très importantes dans l'évolution de l'Alliance. Par exemple, lors du premier sommet de l'après-Guerre froide, tenu à Londres en 1990, il a été proposé de développer les relations avec les pays d'Europe centrale et orientale. Un an plus tard, à Rome, les chefs d'État et de gouvernement adoptaient un concept stratégique reflétant le nouvel environnement de sécurité. C'était la toute première fois qu'un tel document était rendu public. Lors de ce même sommet, l'OTAN a créé le Conseil de coopération nord-atlantique, une enceinte rassemblant officiellement les pays de l'OTAN et les pays partenaires d'Europe, d'Asie centrale et du Caucase.

Lors des sommets de Madrid et de Paris, en 1997, trois premiers pays du défunt Pacte de Varsovie – la Hongrie, la Pologne et la Tchéquie – ont été invités à adhérer à l’OTAN, et des partenariats ont été établis avec la Russie et avec l’Ukraine. Au sommet de Prague, en 2002, les pays membres se sont résolument engagés à améliorer les capacités de l’OTAN et ils ont approuvé la transformation de la structure de commandement militaire de l’Alliance.

Plus récemment, depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, l’OTAN a tenu cinq sommets majeurs : un sommet extraordinaire par visioconférence le lendemain de l’invasion, un sommet extraordinaire au siège de l’OTAN, à Bruxelles, un mois plus tard, un sommet à Madrid en 2022, un sommet à Vilnius en 2023 et un sommet à Washington en 2024. Lors de ces sommets, les dirigeants des pays de l’Alliance ont réaffirmé leur solidarité indéfectible envers l’Ukraine et décidé de coordonner les activités d’assistance à la sécurité menées pour aider le pays à se défendre. Ils se sont également engagés à procéder au plus grand renforcement de la défense collective de l’OTAN depuis la fin de la Guerre froide, en consolidant la posture de dissuasion et de défense de l’Organisation face à l’ensemble des menaces et défis.

Mise en œuvre des décisions prises lors des sommets

En général, les décisions prises lors des sommets sont publiées dans des déclarations ou des communiqués. Il s'agit de documents publics expliquant les décisions de l'Alliance et réaffirmant le soutien des Alliés à l'égard des politiques de l'OTAN. On trouvera ci-dessous des liens vers la déclaration ou le communiqué publié à l'issue de chacun des sommets.

Les décisions sont ensuite transposées en mesures concrètes par les acteurs concernés au sein de l'OTAN, en fonction de leur domaine de compétence et de responsabilité, à savoir les comités subordonnés au Conseil et la structure de commandement de l'OTAN, qui couvrent l'ensemble des fonctions et des activités de l'Organisation.

Fréquence et lieu

Fréquence

La tenue d'un sommet relève d'une décision du Conseil au niveau des représentants permanents (ambassadeurs), des ministres des Affaires étrangères ou des ministres de la Défense. Les sommets sont généralement organisés en fonction de l'évolution de l'environnement politique et de sécurité.

Depuis la création de l'OTAN en 1949 jusqu'à la fin de la Guerre froide, soit plus de 40 ans, il y a eu dix réunions au sommet. À partir de 1990, la fréquence de ces réunions s'est considérablement accrue, le but étant de réagir aux changements induits par les nouveaux défis de sécurité.

Sommets extraordinaires

Même s'ils ne suivent pas un calendrier précis ni régulier, les sommets de l'OTAN sont généralement prévus longtemps à l'avance. Toutefois, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles : en réaction à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, qui a eu lieu le 24 février 2022, les dirigeants des pays de l'OTAN ont tenu le 25 février un sommet extraordinaire par visioconférence sécurisée, sous la présidence du secrétaire général, depuis le siège de l'Organisation, à Bruxelles. Ce sommet extraordinaire a été rapidement suivi d'un autre, tenu en présentiel le 24 mars, lors duquel les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Alliance ont discuté des conséquences de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et pris des mesures pour renforcer encore le dispositif de dissuasion et de défense de l'OTAN.

Les chefs d'État et de gouvernement se réunissent non seulement pour les sommets proprement dits, mais aussi à l'occasion de réunions des dirigeants et de réunions extraordinaires. Même si les participants sont identiques, ces réunions ne sont pas considérées comme des sommets officiels de l'OTAN. On peut notamment citer :

- la célébration du soixante-dixième anniversaire de l'OTAN (Londres, décembre 2019),

- l'inauguration du nouveau siège (Bruxelles, mai 2017), ou encore

- la visite du nouveau président des États-Unis (Bruxelles, juin 2001).

Lieu

Les sommets de l'OTAN ont toujours lieu dans un des pays membres (y compris au siège de l'Organisation, en Belgique). Les pays membres proposent d'accueillir une réunion au sommet, puis le Conseil décide du lieu où elle sera organisée après avoir examiné toutes les offres.

Le choix du lieu a parfois eu une portée symbolique. Les sommets de 1999 et de 2024, par exemple, se sont tenus à Washington pour célébrer respectivement le 50e et le 75e anniversaire de la signature du Traité de l’Atlantique Nord dans cette même ville. Istanbul — où s’est tenue la réunion au sommet de 2004 — relie l’Europe à l’Asie et c’est là qu’a été lancée l’Initiative de coopération d’Istanbul, qui vise à développer les liens entre l’OTAN et le Moyen-Orient élargi.

Participants

En règle générale, seuls les pays membres de l’OTAN participent aux sommets. Il arrive toutefois que les Alliés décident d’organiser des réunions dans d’autres configurations. Il peut ainsi arriver que des réunions des ministres de la Défense et des ministres des Affaires étrangères soient organisées, ou que des chefs d’État et de gouvernement de pays partenaires soient conviés (le président ukrainien Volodymyr Zelensky, par exemple, a participé, aux côtés des dirigeants des pays de l’Alliance, aux réunions du Conseil OTAN-Ukraine tenues au sommet de Vilnius, en 2023, et au sommet de Washington de 2024). Les réunions peuvent aussi se tenir avec des dirigeants de pays fournissant des troupes pour les opérations dirigées par l’OTAN (comme cela avait été le cas au sommet de Lisbonne, en 2010, pour les pays contribuant à la mission de la FIAS en Afghanistan), ou avec des hauts représentants d’organisations internationales telles que l’ONU, l’Union européenne ou la Banque mondiale.

Organisation des sommets

Les sommets de l'OTAN sont centrés sur les activités du Conseil de l'Atlantique Nord. Comme toutes les réunions du Conseil, ils sont présidés par le secrétaire général, qui joue un rôle important s'agissant de coordonner la réflexion des pays membres et de leur permettre ainsi de parvenir à un consensus sur les questions à l'examen.

Comme pour les réunions qui se déroulent au niveau des représentants permanents, des ministres des Affaires étrangères ou des ministres de la Défense, la préparation des sommets est assurée par les comités subordonnés compétents dans les différents domaines d'action de l'Alliance. Le Comité des adjoints, où siègent les représentants permanents adjoints, est chargé de rédiger les déclarations et les communiqués qui seront diffusés après les réunions des chefs d'État et de gouvernement, ainsi qu'après les réunions des ministres des Affaires étrangères ou des ministres de la Défense.

Certains aspects des travaux peuvent être pris en charge par le Comité politique ainsi que par le Comité des partenariats et de la sécurité coopérative. En fonction des thèmes qui seront abordés, le comité de haut niveau compétent pour chacun d’eux se charge des travaux préparatoires et assure le suivi des décisions du Conseil.

Le Conseil est aidé dans ses travaux par le secrétaire du Conseil, qui est aussi le directeur des équipes spéciales chargées des réunions ministérielles et des sommets. Le secrétaire du Conseil veille à ce que les tâches confiées par le Conseil soient exécutées et à ce que les décisions de ce dernier soient consignées et diffusées. Le Secrétariat du Conseil s’occupe des aspects administratifs et logistiques des travaux du Conseil, tandis que les divisions concernées du Secrétariat international contribuent aux travaux des comités relevant du Conseil.

Sommets précédents

C’est à l’occasion de la cérémonie de signature du Traité de l’Atlantique Nord, le 4 avril 1949, que les chefs d’État et de gouvernement des pays de l’OTAN se sont réunis pour la première fois, mais ce n’était pas un sommet à proprement parler. Le premier sommet s’est tenu à Paris huit ans plus tard, en 1957, et les sommets suivants ont eu lieu à des moments clés de l’histoire de l’Alliance. On trouvera ci-dessous la liste des sommets de l’OTAN, présentés par ordre chronologique inverse.

Washington, 9-11 juillet 2024

Les dirigeants des pays de l’OTAN se sont réunis à Washington – ville où a été signé le Traité de l’Atlantique Nord en 1949 – afin de célébrer le 75e anniversaire de l’Organisation. Ce sommet historique s’articulait autour de trois grands dossiers : le renforcement de la dissuasion et de la défense de l’OTAN, l’intensification du soutien à l’Ukraine sur le long terme et l’approfondissement des partenariats de l’Organisation. Concernant le premier point, les pays de l’Alliance ont réaffirmé qu’ils étaient déterminés à consacrer 2 % de leur produit intérieur brut à la défense (relevant que les deux tiers d’entre eux avaient atteint cet objectif), et ils ont pris l’engagement de renforcer leur capacité industrielle de défense afin de fournir sans délai les capacités les plus essentielles. Ils se sont félicités des progrès réalisés depuis les sommets de Madrid et de Vilnius s’agissant de renforcer et de moderniser l’OTAN dans la perspective d’une nouvelle ère de défense collective, et ils sont convenus de renforcer encore la défense aérienne et antimissile intégrée de l’OTAN par de nouveaux moyens de défense antimissile balistique, ainsi que de renforcer la cyberdéfense de l’Organisation en mettant sur pied un centre OTAN intégré pour la cyberdéfense. À propos de l’Ukraine, les Alliés ont réaffirmé qu’ils continueraient d’aider le pays à suivre sa trajectoire irréversible vers l’intégration euro-atlantique pleine et entière, y compris vers l’adhésion à l’OTAN. Ils ont décidé d’établir le programme OTAN de formation et d’assistance à la sécurité en faveur de l’Ukraine (NSATU) afin de coordonner les livraisons d’équipements militaires ainsi que les activités de formation militaire qu’ils organisent avec leurs partenaires, et ils ont confirmé la création du Centre OTAN-Ukraine d’analyse, d’entraînement et de formation (JATEC), qui servira à déterminer et à exploiter les enseignements à tirer et permettra à l’Ukraine de gagner en interopérabilité avec l’OTAN. Ils ont également annoncé qu’ils s’engageaient à aider durablement l’Ukraine à assurer sa sécurité, et que, pour cela, ils dégageraient une enveloppe de base d’au moins 40 milliards d’euros pour l’année à venir et maintiendraient ensuite l’assistance à la sécurité à un niveau soutenable. Pour ce qui est des partenariats, les Alliés ont rencontré les dirigeants de l’Australie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la République de Corée et de l’Union européenne pour discuter avec eux des défis de sécurité communs et des domaines de coopération. Ils ont également souhaité la bienvenue à la Suède, qui participait pour la première fois à un sommet de l’OTAN en tant que pays membre.

Les chefs d’État et de gouvernement des 32 pays de l’Alliance se réunissent au sein du Conseil de l’Atlantique Nord lors du sommet organisé à l'occasion du 75e anniversaire de l’OTAN.

Vilnius, 11-12 juillet 2023

Les dirigeants des pays de l'OTAN se réunissent à Vilnius alors que la Russie poursuit la guerre d'agression, illégale et injustifiable, qu'elle mène contre l'Ukraine, guerre qui ne fait suite à aucune provocation et nuit gravement à la sécurité euro-atlantique et internationale. Dans ce contexte, les Alliés renforcent le dispositif de dissuasion et de défense de l'OTAN en adoptant de nouveaux plans régionaux qui visent à contrer les deux principales menaces auxquelles l'Alliance est confrontée : la Russie et le terrorisme. Ils s'engagent de nouveau à consacrer chaque année au minimum 2 % de leur produit intérieur brut à la défense, et ils entérinent un plan d'action sur la production pour la défense, qui doit permettre d'accélérer le processus d'achat en commun, de renforcer l'interopérabilité et d'accroître les investissements et les capacités de production. Par ailleurs, les Alliés adoptent un programme d'assistance pluriannuel pour l'Ukraine, tiennent la réunion inaugurale du Conseil OTAN-Ukraine et réaffirment que le pays deviendra membre de l'Organisation lorsqu'ils l'auront décidé et que les conditions seront réunies. Les Alliés parlent également de la Chine et des défis qu'elle représente pour l'ordre international fondé sur des règles. Ils se réunissent aussi avec les dirigeants de l'Australie, du Japon, de la NouvelleZélande et de la Corée du Sud, ainsi qu'avec les hauts responsables de l'Union européenne, pour évoquer les grands défis mondiaux et leurs incidences sur la sécurité euro-atlantique. La Finlande participe pour la première fois à un sommet de l'OTAN en tant que membre à part entière, et les Alliés se réjouissent à la perspective d'accueillir la Suède dans l'Alliance, la Türkiye ayant accepté de ratifier le protocole d'accession de ce pays.

Madrid, 29-30 juin 2022

Les dirigeants des pays de l'OTAN adoptent un nouveau concept stratégique, décident d'une posture plus proactive visant à accroître la réactivité, la disponibilité opérationnelle et la puissance de combat, et prennent des mesures destinées à renforcer le dispositif de dissuasion et de défense de l'OTAN sur le long terme. Dans le contexte de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, ils réitèrent le soutien de l'Alliance à l'égard de l'Ukraine et d'autres partenaires vulnérables. Ils réaffirment leur attachement à la politique de la porte ouverte de l'OTAN et invitent officiellement la Finlande et la Suède à rejoindre l'Organisation. Ils rencontrent les partenaires de la région IndoPacifique en vue d'accroître la coopération avec eux, et discutent des défis émanant du sud, tels que le terrorisme et la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Les Alliés s'engagent à investir davantage dans la défense, à accroître leur résilience et à prendre en compte des questions transversales comme l'innovation technologique, le changement climatique, la sécurité humaine et la cause des femmes, de la paix et de la sécurité dans les tâches fondamentales de l'Alliance.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'adresse aux chefs d'État et de gouvernement des pays de l'OTAN au sommet de Madrid (2022).

Bruxelles, 24 mars 2022

Réunis pour faire le point sur les conséquences de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine en l'absence de toute provocation, les dirigeants des pays de l'Alliance décident de procéder, pour le long terme, à une refonte de la posture de dissuasion et de défense de l'OTAN, pour l'ensemble des milieux (terrestre, maritime, aérien, cyber et spatial). Ils réaffirment qu'ils restent unis et résolument déterminés dans leur volonté de s'opposer à l'agression russe, d'aider le gouvernement et le peuple ukrainiens et de défendre la sécurité de tous les Alliés.

Sommet extraordinaire tenu par visioconférence, 25 février 2022

Les dirigeants des pays de l'OTAN condamnent d'une seule voix l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie – qui constitue la plus grave menace pour la sécurité euro-atlantique depuis des décennies – et réaffirment leur soutien à l'Ukraine. Ils déclarent également qu'ils procéderont à tous les déploiements nécessaires pour assurer dans l'immédiat et à l'avenir une dissuasion et une défense fortes et crédibles dans l'ensemble de l'Alliance.

L’ancien secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, préside le tout premier sommet de l'Organisation tenu par visioconférence sécurisée, le lendemain de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, qui a eu lieu le 24 février 2022.

Bruxelles, 14 juin 2021

Les dirigeants des pays de l'OTAN adoptent une série de propositions dans le cadre de l'initiative OTAN 2030, portant sur la réaffirmation du rôle de l'Alliance en tant que forum de consultation politique, sur le renforcement de la défense collective moyennant un accroissement de la disponibilité opérationnelle des forces, une modernisation des capacités et une augmentation des investissements et sur l'établissement, à l'échelle de l'Alliance, d'objectifs de résilience visant à rendre les sociétés moins vulnérables aux attaques et à la coercition. Est également adopté un plan visant à stimuler l'innovation transatlantique, notamment au travers d'un nouvel « accélérateur de défense » pour la promotion de la coopération, ainsi que de mesures axées sur la défense de l'ordre international fondé sur des règles, comme l'approfondissement des partenariats ou l'intensification de la formation et du développement capacitaire des partenaires. Les conséquences du changement climatique sur la sécurité seront désormais prises en compte et le prochain concept stratégique de l'OTAN sera élaboré en prévision du sommet suivant, en 2022.

Bruxelles, 11-12 juillet 2018

Trois enjeux principaux : le renforcement de la posture de dissuasion et de défense de l'Alliance, l'intensification de la lutte contre le terrorisme et le partage plus équitable des charges entre les pays membres de l'OTAN. Les décisions prises visent entre autres à améliorer la disponibilité opérationnelle des forces de l'OTAN, à moderniser la structure de commandement et à mettre en place un Centre des cyberopérations ainsi que des équipes de soutien pour la lutte contre les pratiques hybrides. Maintien de la double approche à l'égard de la Russie – défense et dialogue – et point sur les défis émanant de la région du MoyenOrient et de l'Afrique du Nord. Lancement d'une nouvelle mission de formation en Iraq et soutien accru à la Jordanie et à la Tunisie. Prolongement du soutien financier aux forces de sécurité afghanes jusqu'en 2024. Le gouvernement de Skopje est invité à engager des pourparlers d'adhésion afin de devenir le 30e pays membre de l'OTAN.

Varsovie, 8-9 juillet 2016

Deux axes principaux : renforcement de la posture de dissuasion et de défense de l'OTAN et projection de la stabilité au-delà des frontières de l'OTAN. Adoption de mesures telles que le déploiement en 2017 de quatre bataillons multinationaux en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne et le développement d'une présence avancée adaptée dans la partie sud-est du territoire de l'Alliance. Déclaration de la capacité opérationnelle initiale du système de défense antimissile balistique de l'OTAN. Engagement en faveur du renforcement des moyens de cyberdéfense nationaux et reconnaissance du cyberespace en tant que milieu d'opérations, au même titre que la terre, l'air ou la mer. Soutien aux partenaires, en particulier en matière de formation et de renforcement des capacités. Décision de maintenir les AWACS en service jusqu'en 2035 et d'y recourir pour fournir des informations à la coalition mondiale contre l'EIIL. Décision de transformer l'opération OTAN Active Endeavour de lutte contre le terrorisme en une opération plus large de sûreté maritime. Décision de maintenir la mission Resolute Support en Afghanistan au-delà de 2016 et d'assurer le soutien financier des forces afghanes jusqu'en 2020. Approbation de l'ensemble complet de mesures d'assistance en faveur de l'Ukraine. Signature d'une déclaration commune par l’ancien secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, et les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne.

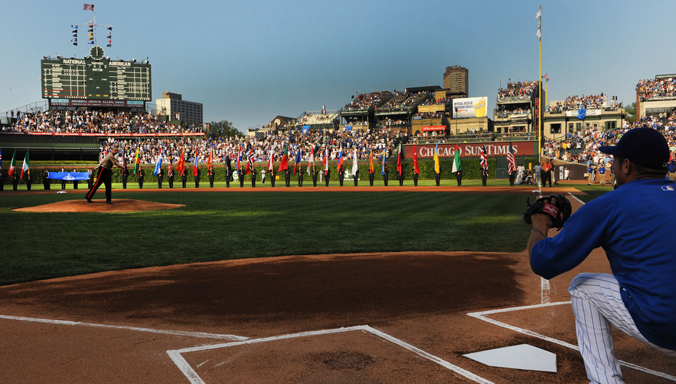

Au sommet de Varsovie, en 2016, les chefs d'État et de gouvernement assistent à une cérémonie de présentation des drapeaux en l'honneur des personnels militaires des pays de l'Alliance déployés sur les théâtres d'opérations.

Newport (Pays de Galles), 4-5 septembre 2014

Confirmation de l'attachement au lien transatlantique et à une capacité de défense robuste. Engagement d'inverser la tendance à la baisse des budgets de défense et adoption d'un plan d'action « réactivité », avec établissement d'une Force opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation. Renforcement du soutien apporté à l'Ukraine dans le cadre de la crise avec la Russie. Nouvelle condamnation de « l'annexion » illégale et illégitime de la Crimée par la Russie et de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine. Développement des relations avec les partenaires au travers de l'initiative pour l'interopérabilité avec les partenaires et de l'initiative de renforcement des capacités de défense et des capacités de sécurité s'y rapportant. Réaffirmation de l'engagement de l'OTAN à l'égard de l'Afghanistan au travers de la mission Resolute Support, de contributions au financement des forces de sécurité nationales afghanes, et d'un partenariat durable entre l'OTAN et l'Afghanistan. Hommage aux forces armées alors que l'OTAN célèbre son 65e anniversaire et deux décennies d'opérations terrestres, maritimes et aériennes.Hommage aux forces armées alors que l'OTAN célèbre son 65e anniversaire et deux décennies d'opérations terrestres, maritimes et aériennes.

Chicago, 20-21 mai 2012

Les dirigeants des pays de l'OTAN présentent la stratégie qui permettra de parachever le transfert aux forces afghanes de la responsabilité de la sécurité pour la fin 2014 et s'engagent à mettre en place ensuite une mission visant à former, à conseiller et à aider les forces afghanes. Le débat sur l'Afghanistan réunit à Chicago plus de 60 pays et organisations. La revue de la posture de dissuasion et de défense est approuvée, et un paquet « défense » est adopté, ainsi que de nouvelles lignes directrices sur la lutte contre le terrorisme. Déclaration d'une capacité intérimaire de défense contre les missiles balistiques et lancement d'initiatives dans d'autres domaines capacitaires clés (renseignement, surveillance et reconnaissance, police du ciel). L'engagement est pris de travailler à la sécurité coopérative et de mieux interagir avec les partenaires dans le monde, ainsi qu'avec les pays qui aspirent à devenir membres de l'Alliance.

À l'occasion du sommet de Chicago, en 2012, le général John R. Allen, alors commandant de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) en Afghanistan, effectue le premier lancer lors d'un match de baseball au stade de Wrigley Field. Il arrive parfois que le pays qui accueille un sommet organise des événements culturels en marge des réunions. Ainsi, à Chicago, le personnel de l'OTAN et les forces armées ont assisté au « Crosstown Classic », match qui oppose les deux équipes de la ville, à savoir les Chicago Cubs et les Chicago White Sox.

Lisbonne, 19-20 novembre 2010

Publication d'un nouveau concept stratégique. Transition vers la prise en charge totale par les Afghans de leur sécurité à partir de 2011. Accord sur un partenariat durable entre l'Alliance et l'Afghanistan. Il est décidé de développer une capacité OTAN de défense antimissile pour protéger non seulement les forces déployées mais aussi les populations et le territoire des pays européens, et la Russie est invitée à coopérer dans le cadre d'une « remise à zéro » des relations avec l'OTAN. Adoption d'une approche globale de la gestion de crise, notamment au travers d'un renforcement du rôle de l'Alliance en matière de stabilisation et de reconstruction, et accentuation de la formation et du développement des forces locales. Poursuite du soutien aux efforts de maîtrise des armements, de désarmement et de non-prolifération, et maintien d'une combinaison appropriée de forces nucléaires et de forces conventionnelles. Adoption du paquet capacitaire de Lisbonne. Accord sur l'élaboration d'une politique OTAN de cyberdéfense et d'un plan d'action pour sa mise en œuvre. Réforme de la structure de commandement militaire et des agences de l'OTAN. Nouvel élan donné aux relations avec les partenaires et à la politique de partenariat de l'OTAN.

Strasbourg/ Kehl, 3-4 avril 2009

À l'occasion de ce sommet marquant le 60e anniversaire de l'OTAN, adoption d'une Déclaration sur la sécurité de l'Alliance, appelant à l'élaboration d'un nouveau concept stratégique. Respect des principes fondamentaux et des valeurs communes et nécessité de poursuivre la transformation. Débat approfondi sur l'Afghanistan. Deux nouveaux pays font leur entrée dans l'Alliance, l'Albanie et la Croatie. Réaffirmation de la politique de la porte ouverte (l'OTAN lance une invitation à la Macédoine du Nord, qui s'appelle alors « l'ex-République yougoslave de Macédoine »). Décision de la France de participer pleinement aux structures de l'OTAN et conséquences de cette décision sur les relations de l'Alliance avec l'Union européenne. Relations entre l'OTAN et la Russie.

Des avions français et allemands survolent le site du sommet de Strasbourg / Kehl et hissent haut les couleurs de l'OTAN.

Bucarest, 2-4 avril 2008

Les dirigeants des pays de l'Alliance font le point sur les principaux engagements de l'OTAN : les opérations (Afghanistan et Kosovo), l'élargissement (l'Albanie et la Croatie sont invitées à engager des pourparlers d'adhésion, étant entendu que la République de Macédoine du Nord, qui s'appelle alors « l'ex-République yougoslave de Macédoine », sera invitée à faire de même dès que la question du nom aura été réglée par un accord), et la poursuite du développement de capacités militaires.

Riga, 28-29 novembre 2006

Point sur les progrès accomplis en Afghanistan suite à l'extension de la mission de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) à l'ensemble du pays, et appel à un engagement plus large de la communauté internationale. L'Alliance confirme qu'elle est prête à jouer son rôle dans l'application des dispositions de sécurité d'un règlement sur le statut du Kosovo. Adoption de mesures visant à renforcer encore les capacités militaires de l'OTAN. La Force de réaction de l'OTAN est déclarée opérationnelle. Publication de la Directive politique globale. Lancement d'initiatives visant à approfondir et à élargir les relations avec les partenaires. La Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie sont invités à adhérer au programme du Partenariat pour la paix.

À l'occasion du sommet de Riga, en 2006, les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'OTAN assistent à une représentation à l'Opéra national de Lettonie. Il arrive parfois que le pays qui accueille un sommet organise des événements culturels en marge des réunions. Ainsi, à Riga, les dirigeants des pays de l'OTAN ont été invités à écouter le chœur de jeunes chanteurs Kamer.

Bruxelles, 22 février 2005

Les dirigeants réaffirment leur soutien à l'instauration de la stabilité dans les Balkans, en Afghanistan et en Iraq, et s'engagent à renforcer le partenariat entre l'OTAN et l'Union européenne.

Istanbul, 28-29 juin 2004

Sommet tenu à 26, avec sept nouveaux membres. L'opération de l'OTAN en Afghanistan est étendue, avec la mise en place d'équipes de reconstruction provinciales dans l'ensemble du pays. Il est décidé d'aider le gouvernement intérimaire iraquien à former ses forces de sécurité. Le soutien nécessaire pour assurer la stabilité dans les Balkans est maintenu. Il est décidé de modifier les processus OTAN de planification de défense et de génération de force tout en renforçant les contributions destinées à la lutte contre le terrorisme, notamment pour ce qui est des aspects liés aux ADM. La coopération avec les partenaires est renforcée et l'Initiative de coopération d'Istanbul est lancée à l'intention des pays de la région du Moyen-Orient élargi.

Prague, 21-22 novembre 2002

La Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie sont invitées à entamer des pourparlers d'adhésion. Adoption de mesures visant à améliorer les capacités militaires (engagement capacitaire de Prague, force de réaction de l'OTAN et rationalisation de la structure de commandement militaire). Adoption d'un concept militaire de défense contre le terrorisme. Décision d'appuyer les pays membres de l'OTAN en Afghanistan. Approbation d'un ensemble d'initiatives en vue de l'établissement de nouvelles relations avec les partenaires.

Rome, 28 mai 2002

Création par les Alliés et la Fédération de Russie du Conseil OTAN-Russie, au sein duquel ils se réunissent en tant que partenaires égaux, ce qui confère une qualité nouvelle aux relations OTAN-Russie. Le Conseil OTAN-Russie remplace le Conseil conjoint permanent OTAN-Russie.

Washington, 23-24 avril 1999

Célébration du 50e anniversaire de l'OTAN. Confirmation par les Alliés de leur détermination à mettre fin aux actes de répression du président Milosevic contre la population de souche albanaise au Kosovo. Participation de la Hongrie, de la Pologne et de la Tchéquie à leur première réunion au sommet. Adoption du Plan d'action pour l'adhésion. Publication d'une version révisée du concept stratégique. Renforcement de l'IESD au sein de l'OTAN. Lancement de l'initiative sur les capacités de défense. Renforcement du Partenariat pour la paix et du Conseil de partenariat euro-atlantique, ainsi que du Dialogue méditerranéen. Lancement de l'initiative sur les armes de destruction massive (ADM).

Pour le sommet de 1999, qui marque le 50e anniversaire de l'Alliance, les Alliés se réunissent au Mellon Auditorium, à Washington, là où les douze pays fondateurs ont signé le Traité de l'Atlantique Nord, en avril 1949 (photo de R. D. Ward, département de la Défense des États-Unis).

Madrid, 8-9 juillet 1997

La Hongrie, la Pologne at la Tchéquie sont invitées à entamer des pourparlers d'adhésion. Réaffirmation de la politique de la porte ouverte de l'OTAN. Reconnaissance du progrès et de l'engagement que représente l'Acte fondateur OTAN-Russie. Signature de la Charte sur un partenariat spécifique entre l'OTAN et l'Ukraine. Première réunion au sommet du Conseil de partenariat euro-atlantique, qui remplace le Conseil de coopération nord-atlantique. Renforcement du Partenariat pour la paix. Actualisation du concept stratégique de 1991 et adoption d'une nouvelle posture de défense. Réforme de la structure de commandement militaire de l'OTAN. Déclaration spéciale sur la Bosnie-Herzégovine.

Paris, 27 mai 1997

Signature de l'Acte fondateur sur les relations, la coopération et la sécurité mutuelles entre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et la Fédération de Russie, affirmant que l'OTAN et la Russie ne sont plus des adversaires et portant création du Conseil conjoint permanent OTAN-Russie.

Bruxelles, 10-11 janvier 1994

Lancement du Partenariat pour la paix (PPP). Tous les pays partenaires du Conseil de coopération nord-atlantique et tous les membres de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) sont invités à participer à cette initiative. Publication du Document-cadre du PPP. Approbation du concept de groupes de forces interarmées multinationales (GFIM) ainsi que d'autres mesures visant à développer l'Identité européenne de sécurité et de défense (IESD). L'Alliance réaffirme qu'elle est prête à procéder à des frappes aériennes à l'appui des objectifs de l'ONU en Bosnie-Herzégovine.

Rome, 7-8 novembre 1991

Publication de plusieurs documents essentiels : le nouveau concept stratégique de l'Alliance, la déclaration de Rome sur la paix et la coopération, et des déclarations sur les changements intervenus en Union soviétique et sur la situation en Yougoslavie.

Londres, 5-6 juillet 1990

Publication de la Déclaration de Londres sur une Alliance de l'Atlantique Nord rénovée, où sont formulées des propositions en faveur du développement de la coopération avec les pays d'Europe centrale et orientale au travers d'une large gamme d'activités politiques et militaires, et notamment de l'établissement d'une liaison diplomatique régulière avec l'OTAN.

Un groupe de Pearlies – des habitants de l'est de Londres qui cousent des milliers de boutons sur leurs vêtements et récoltent de l'argent pour des œuvres caritatives – viennent assister aux débats du sommet de Londres de 1990, réunion historique à laquelle l'OTAN s'est fixé un cap pour l'après-Guerre froide.

Bruxelles, 4 décembre 1989

Dans le contexte des changements fondamentaux intervenus en Europe centrale et orientale et avec pour perspective la fin de la division de l'Europe, le président Bush tient des consultations avec les dirigeants de l'Alliance au lendemain de sa réunion au sommet avec le président Gorbatchev, à Malte. Au moment même où se tient le sommet de l'OTAN, les dirigeants du Pacte de Varsovie dénoncent l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968 et la doctrine Brejnev de souveraineté limitée.

Bruxelles, 29-30 mai 1989

Déclaration publiée à l'occasion du 40e anniversaire de l'Alliance, énonçant les politiques et les objectifs en matière de sécurité pour les années 1990, à savoir maintenir le dispositif de défense de l'Alliance, lancer de nouvelles initiatives de maîtrise des armements, renforcer la consultation politique, améliorer la coopération Est-Ouest et répondre aux défis mondiaux. Adoption d'un concept global de maîtrise des armements et de désarmement.

Bruxelles, 2-3 mars 1988

Réaffirmation des buts et des principes de l'Alliance (référence au rapport Harmel sur les futures tâches de l'Alliance, publié en 1967) et de ses objectifs concernant les relations Est-Ouest. Adoption d'un projet pour le renforcement de la stabilité dans l'ensemble de l'Europe au travers de négociations sur la maîtrise des armements conventionnels.

Bruxelles, 21 novembre 1985

Réunion extraordinaire du Conseil de l'Atlantique Nord pour des consultations avec le président Reagan sur l'issue positive du sommet tenu à Genève entre les États-Unis et l'URSS sur la maîtrise des armements et d'autres domaines de coopération.

Bonn, 10 juin 1982

Accession de l'Espagne. Adoption de la Déclaration de Bonn, exposant un programme en six points pour la paix dans la liberté. Publication d'une déclaration concernant les buts et les politiques de l'Alliance en matière de maîtrise des armements et de désarmement, et d'une Déclaration sur la défense intégrée de l'OTAN.

Les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'OTAN – y compris le premier ministre espagnol, dont le pays vient de devenir le 16e membre de l'Organisation – sont réunis pour le sommet de Bonn, en 1982.

Washington, 30-31 mai 1978

Examen des résultats intermédiaires des initiatives à long terme lancées au sommet de Londres de 1977. Confirmation de la validité des buts complémentaires de l'Alliance : assurer la sécurité tout en recherchant la détente Est-Ouest. Adoption de l'objectif de 3 % pour la croissance des dépenses de défense.

Londres, 10-11 mai 1977

Lancement de l'étude des tendances à long terme dans les relations Est-Ouest et d'un programme de défense à long terme visant à améliorer la capacité défensive des pays membres de l'OTAN.

Bruxelles, 29-30 mai 1975

Affirmation de l'importance fondamentale de l'Alliance et de la cohésion alliée face aux pressions économiques internationales découlant de la crise pétrolière de 1974. Soutien marqué en faveur de l'aboutissement des négociations menées dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) (qui conduiront, en 1975, à la signature de l'Acte final d'Helsinki).

Bruxelles, 26 juin 1974

Signature de la Déclaration sur les relations atlantiques adoptée par les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN à Ottawa le 19 juin, qui réaffirme l'attachement des pays membres de l'Alliance aux buts et aux idéaux du Traité en cette année marquant le 25e anniversaire de sa signature. Consultations sur les relations Est-Ouest en vue des pourparlers au sommet entre les États-Unis et l'URSS sur la limitation des armements nucléaires stratégiques.

Paris, 16-19 décembre 1957

Réaffirmation des principes, des buts et de l'unité de l'Alliance atlantique. Amélioration de la coordination et de l'organisation des forces de l'OTAN et des dispositions de consultation politique. Reconnaissance de la nécessité de liens économiques plus étroits et d'une coopération dans l'esprit de l'Article 2 du Traité, visant à éliminer les contradictions entre les politiques économiques internationales et à encourager la collaboration économique.

En décembre 1957, les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'OTAN se réunissent à l'ancien siège de l'Organisation, à Paris, pour leur tout premier sommet.