L’Alliance est confrontée à d’importants défis, qui découlent des technologies de rupture et d’innovations dans les méthodes de guerre, tant conventionnelle qu'hybride. Faire la distinction entre incertitude et risque peut aider à mieux se préparer aux menaces émergentes et à orienter les initiatives en faveur de l’innovation de façon à les déjouer.

Les dernières décennies ont vu l’introduction d'un certain nombre de technologies de rupture dans la pratique de la guerre, y compris certaines technologies dont les implications sont si vastes qu’elles peuvent être considérées comme des domaines à part entière, comme le cyber- et la guerre cognitive. Parallèlement, de nouvelles technologies continuent de voir le jour, technologies qui, comme il était souligné dans un récent article de la Revue de l'OTAN, « commencent déjà à transformer la fiction spéculative en réalité ».

Pendant plus de 70 ans, l’OTAN est restée à la pointe de la technologie pour assurer la défense de ses pays membres et la réussite de ses opérations.

L’OTAN a depuis longtemps pris acte du fait que l’innovation est une composante essentielle de la réussite en matière de défense et de dissuasion. L’accélération des innovations technologiques, la multiplicité des sources d’où ces innovations sont issues et leurs effets sur notre réalité géopolitique constituent des défis et des incertitudes pour l’Alliance.

Les dernières décennies ont vu l’introduction d'un certain nombre de technologies de rupture dans la pratique de la guerre, dont certaines ont des implications si vastes qu’elles peuvent être considérées comme des domaines à part entière, comme le cyber et la guerre cognitive. En matière de cyberguerre, les logiciels de simulation peuvent décider de la victoire ou de la défaite. © Information Age

Mais tout en étant un motif de préoccupation, cette incertitude peut également être grandement mise à profit. L’essentiel est de faire clairement la différence entre incertitude et risque, et de voir en quoi l’une et l’autre peuvent être utilisés pour mieux se préparer aux défis émergents, repérer les opportunités et orienter les initiatives en faveur de l’innovation.

Incertitude n’est pas risque

Si certains considèrent ces termes comme pratiquement équivalents et les utilisent indifféremment, l’incertitude est bien distincte du risque, tant par sa nature que par son utilisation. En fait, ce qui distingue les grands entrepreneurs et innovateurs du reste de la population est l’aptitude à repérer et à utiliser cette différence à leur avantage. La bonne nouvelle est que nous pouvons nous inspirer de leur exemple.

Le risque est la probabilité de perte, de blessure ou d’autre conséquence négative. Il peut être estimé et calculé sur la base de notre connaissance de résultats et de conditions antérieurs. Il a été exprimé en termes mathématiques depuis la fin du XVIIe siècle, notamment dans les travaux de Blaise Pascal. Surtout, il peut être géré. Le risque peut être distribué (réparti), faire l'objet d'une assurance ou d’une couverture pour s’en prémunir, et être réduit. En un mot, il peut être quantifié et contrôlé.

L'incertitude est différente. Elle ne se prête pas à une quantification exacte. Ce n’est que récemment, au début du XXe siècle, qu’elle a été formalisée grâce aux travaux de l'économiste Frank Knight. Elle représente tous les possibles états futurs du monde à n’importe quel moment. Plus l'incertitude est grande, plus il y a de résultats possibles, tant positifs que négatifs. C’est une source d'inconfort parce que nous ne pouvons pas la prévoir, mais c’est aussi une source de valeur potentielle. Plus d’incertitude implique plus de potentiel, et la plupart d’entre nous sous-estiment l'étendue de ce potentiel sachant qu'il y a plus de possibles états futurs du monde que ce que nous pouvons concevoir.

Les entrepreneurs et les innovateurs comprennent l'intérêt de l’incertitude car ils en tirent profit lorsque les gains sont nettement plus grands que ce à quoi s’attendent la plupart des gens.

La « formule gagnante » de l’innovation : grande incertitude et faible risque

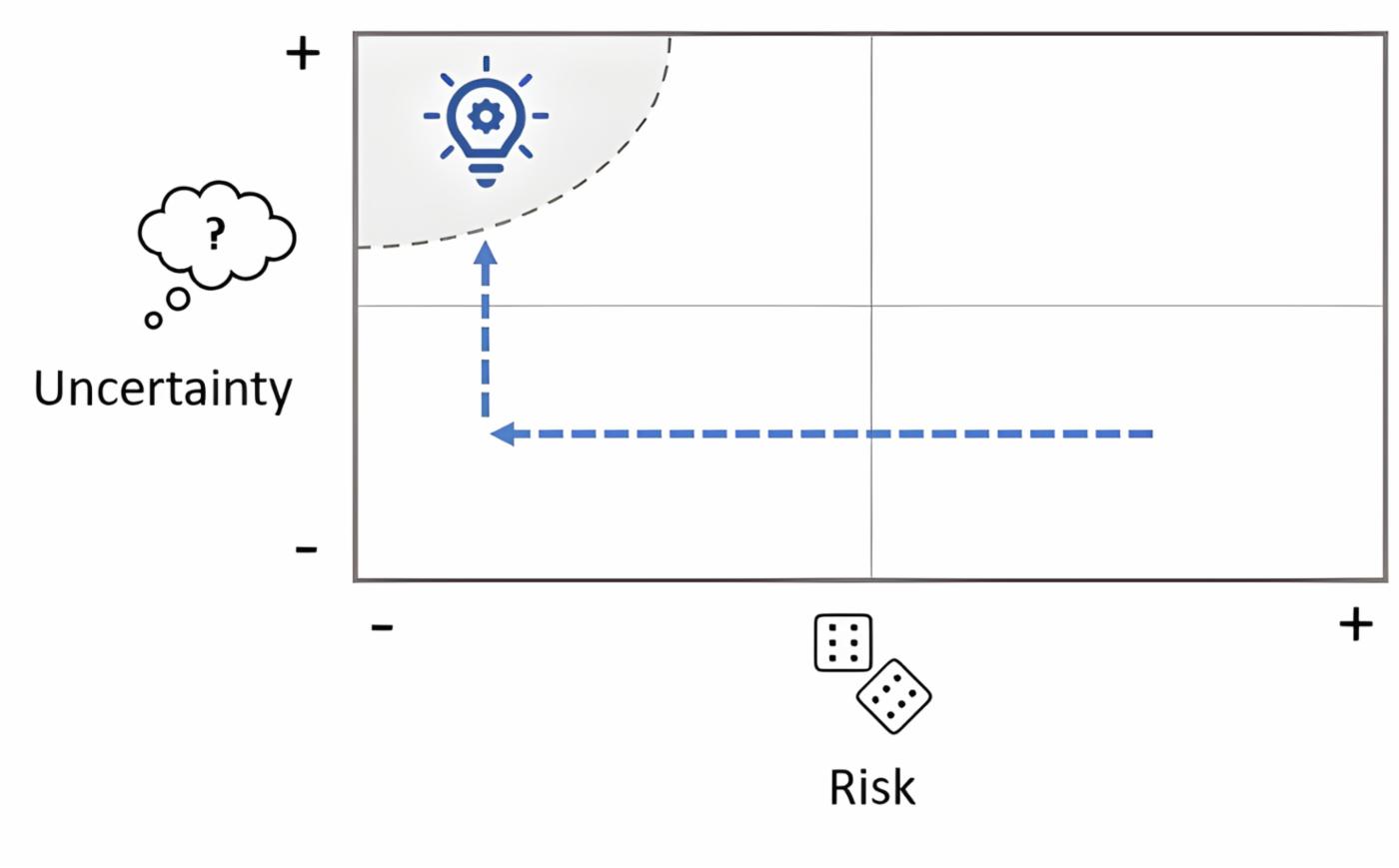

Si plus d'incertitude est potentiellement une bonne chose, comment faire pour en tirer parti ? L’idée est de réduire les risques le plus possible tout en jaugeant l’incertitude autant que possible (voir diagramme ci-dessous), pour s’aventurer dans les domaines qui pourraient avoir un fort potentiel tout en cherchant à limiter ses pertes éventuelles. C’est ce que font d'instinct les entrepreneurs qui ont de l’expérience ; ils créent « des produits viables minimums » à bas coût pour tester la viabilité des marchés et des technologies, réduisant ainsi les risques tandis qu'ils étudient les incertitudes inhérentes au marché. Ils “vendent” des propositions de projets aux clients avant de se lancer dans leur réalisation. Il suffit qu'une des nombreuses pistes explorées par l’entrepreneur s’avère rentable pour que les gains puissent excéder de beaucoup les faibles investissements consentis pour cette exploration.

Grande incertitude et faible risque : la « formule gagnante » de l'innovation

L’essentiel est que le risque soit contrôlé pendant que l’incertitude fait l'objet d’examens, de tests et de validations. Il faut pour cela que l’entrepreneur sache être à la fois un « minimiseur de risque » (et non un «preneur de risque », comme on le croit souvent) et un « preneur d’incertitude ».

Exemple concret : la guerre hybride

Bien que les événements récents illustrent les dangers modernes de la guerre conventionnelle, il est peu probable que les innovations en matière de guerre hybride ralentissent, et elles pourraient être davantage intégrées dans l’éventail complet de la menace. Comme l’entrepreneur, celui qui pratique la guerre hybride se concentre sur des actions qui comportent une grande incertitude et un risque limité. Dans la guerre hybride, les résultats peuvent être bons ou mauvais, mais comme il s’agit d'actions nouvelles ou encore jamais mises en pratique, personne ne peut prévoir dans quel sens elles iront (en d’autres termes, on ne peut pas facilement leur affecter des probabilités sur la base d’expériences antérieures). Si les choses se passent bien, le résultat peut être très favorable pour l’agresseur. Dans le cas contraire, il sera supportable pour l’agresseur pour autant que celui-ci n’ait pris que des risques limités.

Ceux qui se livrent à la guerre hybride doivent donc vraiment s’attacher à réduire les risques en se ménageant des possibilités de nier leurs agissements (par exemple, en passant par des acteurs non étatiques ou quasi non étatiques), en utilisant des petites unités ou des ressources non récupérables (par exemple, des unités spécialisées), en utilisant des moyens techniques à bas coût (par exemple, des drones, des moyens cyber), en usant de moyens dissimulés ou difficiles à découvrir (par exemple, infiltration, campagnes de guerre cognitive) et de moyens similaires. Agir ainsi se rapproche d’un pile ou face favorable : « face : je gagne, pile : je ne perds pas grand-chose ». De telles méthodes innovantes présentent également un avantage face à des concurrents déjà établis, qui ne s’y attendront peut-être pas.

Une manière de lutter contre les méthodes non conventionnelles est de créer des conditions à l'opposé de l'équation « grande incertitude, faible risque », qui profite aux adversaires. Les réponses aux campagnes hybrides devraient viser à accroître le risque pour les adversaires en faisant en sorte que les coûts prévisibles de leurs actions soient plus élevés tout en réduisant leur capacité à exploiter l'incertitude par des mesures proactives destinées à réduire leurs options. En d'autres termes, en les empêchant d’utiliser la « formule gagnante » de l’innovation.

Implications pour l'innovation à l’OTAN

L'OTAN et les membres de l’Alliance savent comment gérer les risques inhérents au développement de plateformes et de programme de défense de grande envergure ; c’est quelque chose que les ministres de la Défense et les entreprises de défense font très bien. Ce dont l’Alliance a besoin aujourd’hui, c’est d’apprendre à mieux explorer l’incertitude, qui est une discipline différente.

L'OTAN doit travailler à l'intérieur de l’écosystème d’innovation afin d’encourager l’expérimentation et l'investissement dans des domaines incertains. Elle doit encourager une volonté d’accepter l’échec, d’agir dans un environnement d'ambiguïté (et non de probabilités), et d’investir là où le retour sur investissement est totalement inconnu (et pourrait ne jamais se concrétiser) dans l’espoir d'obtenir des résultats très importants de certaines de ses initiatives. Un tel encouragement ne cherche pas à changer l’aversion au risque institutionnelle. Ce n’est pas de prise de risque mais de « prise d'incertitude » dont il y a besoin.

« Lancez-vous et faites des erreurs. Faites-en autant que vous pouvez. Parce que c’est là que vous trouverez le succès – de l’autre côté de l’échec ».

Certains exemples de l’industrie pourraient s’avérer instructifs. 3M, une entreprise qui fabrique plus de 60 000 produits dans plusieurs secteurs industriels, encourage activement ses employés à faire des erreurs. Elle les invite à consacrer environ 15 % de leur temps à ce qu’elle appelle du « gribouillage expérimental ». Le modèle économique de 3M réussit par la capacité de l’entreprise à proposer des offres nouvelles, qui révolutionnent le marché. L’imprévisibilité et l’échec débouchent parfois sur des innovations qui ouvrent des voies inexplorées. Google appliquerait une stratégie similaire, encourageant ses employés à passer 20 % de leur temps sur des projets qui ne sont pas prometteurs dans l’immédiat mais qui pourraient profiter à l’entreprise à l’avenir. C’est de cette politique que sont nés Gmail, AdSense et Google News. L’entreprise multinationale IBM est également réputée encourager une telle culture.

Aller au-delà du prévisible

Jusqu’ici, les efforts d’innovation à l’OTAN ont été axés sur sept domaines des technologies émergentes et potentiellement de rupture, à savoir les données, l’intelligence artificielle, les systèmes autonomes, l’espace, les technologies hypersoniques, les technologies quantiques et les biotechnologies. Même si ces domaines seront probablement importants à l’avenir (sachant que la plupart sont d’ores et déjà importants), il serait judicieux d’étendre les recherches à d’autres domaines d’incertitude.

L’objectif de l’innovation à l’OTAN devrait être de promouvoir la triple hélice que constituent les pouvoirs publics, l’industrie et le monde universitaire pour aborder l’étude de technologies incertaines qui vont bien au-delà de celles actuellement envisagées. L’Alliance devrait s’attacher à créer un large portefeuille de domaines d’innovation, dont certains pourraient actuellement être considérés comme s’apparentant davantage à la science-fiction qu’au fait scientifique, et explorer des technologies pour lesquelles l’incertitude est si grande que les opportunités peuvent à peine être envisagées et la recherche est donc plus difficile à promouvoir et à parrainer.

Jusqu’ici, les efforts d’innovation à l’OTAN ont été axés sur sept domaines des technologies émergentes et potentiellement de rupture, à savoir les données, l’intelligence artificielle, les systèmes autonomes, l’espace, les technologies hypersoniques, les technologies quantiques et les biotechnologies. Photo : missile de réaction rapide à lanceur aérien AGM-183A des forces aériennes. © National Defense Magazine

L’OTAN fait déjà cela en partie. Son commandement allié Transformation, sa plateforme d’échange pour l’innovation et son Unité innovation coopèrent avec des établissements universitaires et des entreprises privées pour repousser les limites du possible. Le fonds pour l'innovation et l’accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord (DIANA) sont d’autres exemples notables. Mais ces initiatives ne réussiront que si on leur donne la liberté d’explorer, et, parfois, d’échouer. D’après Rob Murray, chef de l’Unité Innovation de l’OTAN, l’Alliance devrait encourager « tous les éléments de l'écosystème d’innovation à explorer l’incertitude et à faire vraiment avancer l'innovation, même si cela implique de faire quelques erreurs. Il faudra pour ce faire avoir une liberté d’action que l'on trouve rarement dans le secteur public ».

Risque et incertitude sont deux choses différentes. En explorant plus activement l'incertitude tout en réduisant le risque, l’Alliance pourra parier davantage sur une plus large gamme d’opportunités. Son but devrait être de découvrir l’inattendu tout en conservant la capacité d'une montée en puissance des ressources dans les domaines qui s’avèrent être les plus pertinents et susceptibles d’avoir le plus d'impact dans un avenir plein d’incertitude.