В нынешних непредсказуемых условиях безопасности вновь делается упор на гражданской готовности. НАТО и государства-члены должны быть готовы к различным нештатным ситуациям, которые могли бы серьезным образом затронуть общества и критически важные объекты инфраструктуры.

С начала 50-х годов НАТО играет важную роль по поддержанию и поощрению гражданской готовности среди государств-членов. Принцип устойчивости изложен в статье 3 учредительного договора Североатлантического союза, которая требует от стран НАТО «поддерживать и наращивать свой индивидуальный и коллективный потенциал борьбы с вооруженным нападением». Это предполагает содействие непрерывному функционированию органов государственного управления, работу важнейших служб в государствах-членах и гражданскую поддержку вооруженных сил.

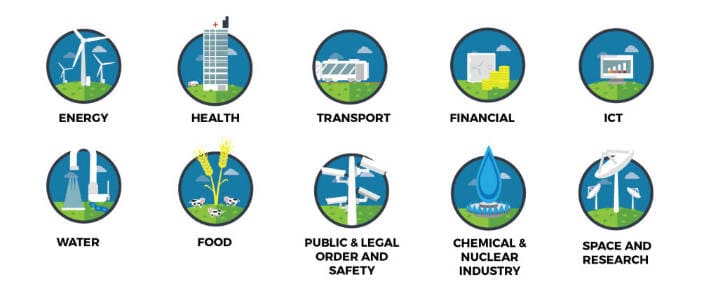

Современные общества очень сложны по своей структуре, состоящей из интегрированных и взаимозависимых секторов и жизненно важных служб. Поэтому в результате террористического или гибридного нападения на критически важные объекты инфраструктуры может произойти крупный сбой. © EU

По большей части в эпоху «холодной войны» гражданская готовность (известная тогда как «гражданское чрезвычайное планирование») была хорошо организована, обеспечена ресурсами странами НАТО и представлена в организационной структуре НАТО и структуре органов управления. Однако в 90-е годы доскональное планирование гражданской готовности, соответствующие структуры и возможности были в значительной мере сокращены, как на национальном уровне, так и на уровне НАТО.

События, произошедшие после 2014 года, – прежде всего неправомерная аннексия Россией Крыма и подъем ИГИЛ («Даиш») – указали на то, что стратегическая обстановка изменилась, и побудили Североатлантический союз к укреплению потенциала сдерживания и обороны. В то же время гражданское население и критически важные объекты инфраструктуры, принадлежащие в основном частному сектору, по-прежнему подвергаются террористическим и гибридным угрозам (в частности, кибернападениям в последнее время). Эти события возымели глубокое воздействие, заострив внимание не необходимости укреплять устойчивость к внешним потрясениям с помощью гражданской готовности. Сегодня страны НАТО поэтапно движутся к этой цели, дополняя таким образом военную модернизацию НАТО и общий потенциал сдерживания и обороны.

Исходные требования НАТО

На встрече на высшем уровне в Варшаве в 2016 году руководители стран НАТО обязались повысить устойчивость за счет выполнения семи базовых требований по обеспечению гражданской готовности:

1) непрерывное функционирование органов государственного управления и важнейших государственных служб;

2) бесперебойные поставки энергоносителей;

3) способность эффективно справляться с неконтролируемым передвижением людей;

4) устойчивые продовольственные и водные ресурсы;

5) способность справиться с большим числом пострадавших;

6) устойчивые гражданские коммуникационные системы;

7) устойчивые гражданские транспортные системы.

В основе данного обязательства лежит понимание того, что стратегическая обстановка изменилась и устойчивость гражданских структур, ресурсов и служб стала сегодня первой полосой обороны современных обществ.

У более устойчивых стран, в которых вся государственная система, общественность и частный сектор подключены к планированию гражданской готовности, меньше уязвимых сторон, которыми в противном случае мог бы воспользоваться противник или по которым он мог бы нанести удар. Поэтому устойчивость – важный аспект сдерживания посредством воспрещения: речь идет о том, чтобы заставить противника отказаться от нападения, убедив его в том, что в результате нападения он не добьется поставленных целей.

Устойчивые общества также в большей мере способны встать на ноги после кризисов: они быстрее восстанавливаются и им легче снова наладить функционирование на докризисном уровне, чем менее устойчивым обществам. Благодаря этому непрерывное функционирование органов государственного управления и важнейших служб в интересах населения более прочно. Аналогичным образом, это повышает способность гражданского сектора к оказанию поддержки при проведении военных операций НАТО, в частности способность к быстрому усилению государства-члена.

Подобная устойчивость полезна перед лицом целого спектра угроз, начиная с противодействия терактам или реагирования на них и заканчивая потенциальными сценариями коллективной обороны. Таким образом, укрепление устойчивости посредством гражданской готовности играет важную роль в усилении потенциала сдерживания и обороны Североатлантического союза.

НАТО подключает ряд партнеров к своей работе по повышению устойчивости, поскольку это одно из направлений сотрудничества, содействующих стабильности и безопасности Североатлантического союза. Финляндия и Швеция, например, помогают формировать работу НАТО в этой области, активно делясь своим передовым опытом со странами Североатлантического союза.

В декабре 2018 года страны НАТО и партнеры помогли Албании справиться с самыми обильными осадками в истории страны, после того как в Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы при НАТО поступил запрос о помощи. © NATO

Акцент в работе НАТО с государствами-членами и странами-партнерами по укреплению устойчивости и обеспечению гражданской готовности сместился в сторону требований, получивших название «до того, как грянет» (речь идет о повышении осведомленности об обстановке и готовности до потенциальных инцидентов или нападений). Но НАТО сохраняет способность к реагированию на крупные гражданские ЧС. В случае землетрясения, лесных пожаров или массовых наводнений, например, или катастрофы в результате деятельности человека основной гражданский механизм чрезвычайного реагирования НАТО – Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы – может, по поступлении запроса, координировать оказание содействия пострадавшему государству НАТО или стране-партнеру.

Факторы риска и уязвимости современных обществ

Современные общества очень сложны по своей структуре, состоящей из интегрированных и взаимозависимых секторов и жизненно важных служб. Чтобы нормально функционировать, современным обществам нужна критически важная инфраструктура, при этом считается само собой разумеющимся, что инфраструктура устойчива к сбоям. Более того, поставки предметов и услуг определяются почти исключительно рынком и в основном построены по схеме доставки «точно в срок». Коммуникационные системы и логистика, работающие через Интернет, имеют основополагающее значение для производства, торговли и поставки товаров и услуг.

Столь высокая степень взаимосвязанности отличается большей эффективностью и позволяет экономить на масштабах. Но при большей взаимозависимости увеличивается риск эффекта домино в случае какого-либо сбоя (триллер-катастрофа Марка Элсберга “Blackout” – прекрасный пример возможных последствий отключения электроснабжения и систем электропитания).

Органы государственной власти наделены законодательными и регуляторными полномочиями, но у них мало прямых рычагов, позволяющих влиять на поставки в частном (коммерческом) секторе или руководить ими, помимо чрезвычайных ситуаций. Поскольку, судя по всему, система эффективно функционирует, мало что подталкивает власти к непосредственному участию. Вместо этого по большей части промышленность сама должна справляться с недостатками в снабжении. Государство сосредоточено на обеспечении безопасности и степени качества товаров и услуг, особенно продуктов питания и других потребительских товаров.

Европейский союз играет очень большую роль в архитектуре государственного управления в этих секторах. В значительной мере планирование государствами-членами и коммерческим сектором обусловлено директивами и нормативными документами ЕС. При планировании действий в особой обстановке, нацеленном на обеспечение функционирования и поддержание работы, упор делается прежде всего на способности справиться с наиболее вероятными инцидентами, вызывающими сбои, в краткосрочной перспективе. В коммерческом секторе основной упор скорее делается на сведении к минимуму расходов в случае сбоев, а не на подготовке к широкомасштабным нештатным ситуациям, последствия которых, как эффект домино, сказываются на всех секторах и самом обществе.

До недавнего времени обеспокоенность в связи с безопасностью и обороной – обеспечение физической безопасности поставок и физической защиты инфраструктуры в случае кризиса – не выдвигалась на первый план. Законы о ЧС позволяют органам государственной власти взять контроль над отраслями и ресурсами, в частности, средствами и объектами инфраструктуры. Однако необходимые механизмы и процедуры предусмотрены прежде всего на случай чрезвычайных ситуаций, например, войны, и не предназначены для серой зоны, возникающей при эскалации геополитического кризиса, не переходящего в открытый вооруженный конфликт.

Крупный сбой с электроснабжением и системами электропитания мог бы возыметь катастрофическое воздействие на функционирование общества.

© Федеральное министерство образования и научных исследований / Германия

Недавно ряд стран НАТО проверили функционирование этих механизмов и процедур, чтобы убедиться, что они выдержат удар или внезапное событие. Степень и последствия прямых иностранных инвестиций в стратегические секторы – например, аэропорты, морские порты, выработка и распределение электроэнергии или телекоммуникации – вызывает в некоторых странах НАТО вопросы относительно возможности сохранить доступ к подобным объектам инфраструктуры и контроль над ними, особенно в случае кризиса, когда они потребуются для оказания поддержки вооруженным силам. Необходимо в дальнейшем уделять внимание данному вопросу.

Ответственность за обеспечение гражданской готовности лежит прежде всего на самих государствах, но тем не менее речь идет о важном аспекте безопасности НАТО. В самом деле, повышение жизнестойкости стран закладывает более прочную основу коллективной безопасности. В своей работе по укреплению устойчивости НАТО придерживается подхода, охватывающего все возможные ситуации: планирование и готовность ко всем видам угроз, будь то стихийные бедствия, гибридная борьба, терроризм, вооруженные конфликты или какие-то пограничные явления. Государственные власти понимают, что перед лицом факторов риска и уязвимости, с которыми они сталкиваются и которые увеличиваются по причине взаимозависимости секторов, необходимо прилагать общегосударственные усилия, а также расширять прямое сотрудничество с частным сектором.

Работа НАТО в сфере гражданской готовности способствует и помогает усилиям государств: разрабатываются руководящие указания по конкретным отраслям и инструменты для оказания содействия властям государств в их работе по выполнению семи базовых требований. Речь идет о руководящих указаниях по ряду вопросов, в частности: решение проблемы в связи с перемещением десятков тысяч людей; преодоление кибернетических рисков в сфере здравоохранения; всеобъемлющее планирование действий в случае инцидентов с большим числом пострадавших; обеспечение надежных медицинских поставок. Гражданские эксперты НАТО, которые находятся в государствах-членах, помогли провести оценку и посоветовали конкретные меры по укреплению устойчивости и степени гражданской готовности.

Обеспечение слаженности усилий

В связи с изменившимися условиями безопасности НАТО усилила свою работу по оборонному планированию, в частности в области гражданской готовности. Семь базовых требований НАТО предусматривают систематический подход к совершенствованию этих сил и средств. Регулярная оценка – важнейший аспект, благодаря которому можно выяснить, в каких областях есть прогресс, проблемы и измерить их. Выводы на основе данных, предоставленных странами НАТО, помогают определять направление дальнейших индивидуальных или коллективных действий. Оценка охватывает сводный доклад об общем состоянии гражданской готовности, а также отдельные доклады о состоянии гражданской готовности каждой страны-союзницы.

Гражданская готовность стала предметом более активного взаимодействия со столицами и гражданскими министерствами в рамках совместных усилий по оценке и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию. Вслед за первоначальной оценкой в 2016 году, в 2018 году был подготовлен доклад, в котором был выявлен ряд областей, где имеются недостатки и где требуются дополнительные ресурсы и усилия в поддержку национальных органов власти.

Благодаря этим оценкам можно проверить исходные предположения о наличии ресурсов, степени готовности и защиты гражданских ресурсов и инфраструктуры, в частности тех, которых оказывают поддержку вооруженным силам. Они помогают обеспечивать слаженность усилий НАТО по укреплению устойчивости посредством гражданской готовности и аналогичных усилий в военной сфере. В долгосрочной перспективе они нацелены на поощрение большего военно-гражданского сотрудничества в государствах-членах. Для этого потребуются более последовательные усилия по восстановлению структур, взаимоотношений и планов, способствующих вкладу военно-гражданского сотрудничества в адаптированное построение обороны и сдерживания Североатлантическим союзом.

Что дальше?

С 2014 года НАТО удалось в значительной мере наделить содержанием концепцию устойчивости посредством усилий по обеспечению гражданской готовности. С помощью регулярных оценок на основе семи базовых требований, приверженности стран НАТО и подробного руководства по планированию удалось более глубоко понять, на каких направлениях есть прогресс, а где сохраняются проблемы.

НАТО работает над подготовкой к 2020 году своего третьего доклада о состоянии гражданской готовности, и в этой связи имеется возможность для дальнейшей доводки базовых требований, в частности, как сделать так, чтобы прогресс в большей мере поддавался измерению. Таким образом было бы проще сопоставлять гражданскую готовность в Североатлантическом союзе и отслеживать прогресс стран с течением времени. Ряд стран уже предпринимают шаги на этом направлении, а существующее исследование об измерении степени устойчивости, например, критически важных объектов инфраструктуры, должно пригодиться в усилиях НАТО в сфере гражданской готовности.

Во время учений «Трайдент джанкчер – 2018» Норвегия подключила свои гражданские экстренные службы к отработке на практике и проверке в деле различных аспектов подхода этой страны к обеспечению устойчивости. © NATO

Требуется достаточная гибкость, чтобы этот подход к созданию потенциала мог соответствовать потребностям Североатлантического союза, в который входят 29 различных стран, сохраняющих за собой основную ответственность по обеспечению гражданской готовности. В то же время, с учетом непредсказуемого характера обстановки в плане безопасности, страны НАТО будут призваны сделать так, чтобы их устойчивость способствовала достижению целей НАТО по коллективной обороне и безопасности.

Один из важнейших способов решения этих императивных задач – учебная подготовка и учения, будь то с точки зрения одной или нескольких стран, или с точки зрения Североатлантического союза. Благодаря учениям «Трайдент джанкчер – 2018», ставшим самыми крупными военными учениями НАТО после окончания «холодной войны», Норвегия смогла отработать на практике и проверить в деле различные аспекты своего подхода к обеспечению устойчивости в рамках концепции тотальной обороны страны. Данные учения также стали для других стран НАТО хорошим примером того, как более всеобъемлющие и совместные (военно-гражданские) учения могут помочь им подготовиться к целому спектру возможных нештатных ситуаций, с которыми они могут столкнуться в условиях стратегической обстановки.