Créé en février 2015 au sein de la London School of Economics, le Centre for Women, Peace and Security (Centre pour les femmes, la paix et la sécurité) est le fruit de l’initiative de prévention des violences sexuelles dans les conflits portée par l’ancien ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague, et par l’envoyée spéciale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Angelina Jolie. Les activités du Centre ne se limitent toutefois pas à question des violences sexuelles, mais s’inscrivent dans le cadre plus large du programme pour les femmes, la paix et la sécurité établi par la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en 2000. Cette résolution place les enjeux liés aux femmes et aux conflits armés au cœur de l'action politique du Conseil de sécurité, principal garant du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Centre institué au sein de la London School of Economics a notamment pour vocation de favoriser les rencontres et les partenariats intersectoriels, le but étant de soutenir la réalisation du programme politique par ses activités de réflexion universitaire, de recherche et d’éducation.

Angelina Jolie, actrice et envoyée spéciale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et William Hague, alors ministre britannique des Affaires étrangères, s’expriment à l’occasion du sommet mondial sur la prévention des violences sexuelles commises en période de conflit, organisé à Londres (10 juin 2014). © REUTERS

La résolution 1325 a été largement saluée par les organisations non gouvernementales de défense des droits des femmes qui, partout dans le monde, avaient plaidé en faveur de son adoption. Pour la première fois, le Conseil de sécurité a consacré une séance entière à débattre du vécu des femmes en période de conflit et d’après-conflit, et insisté sur les liens indissociables qui existent entre égalité des genres, paix dans le monde et sécurité internationale (Examen de haut niveau sur les femmes, la paix et la sécurité : 15e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité ). D’autres textes ont depuis été adoptés sur le sujet, à savoir les résolutions 1820 (2008), 1888 and 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 and 2122 (2013) and 2242 (2015).

Les quatre piliers

Les résolutions précitées, dont chacune vient s'appuyer sur la précédente, constituent le fondement de ce que l’on appelle communément les « quatre piliers » du programme pour les femmes, la paix et la sécurité établi par la résolution 1325 :

- participation – • participation et représentation pleines et entières des femmes, sur un pied d’égalité, à tous les niveaux de prise de décisions, y compris dans le cadre des pourparlers et négociations de paix, au sein des processus électoraux (tant comme candidates que comme électrices), dans l’exercice de fonctions au sein de l’ONU et plus généralement dans la sphère sociopolitique ;

- prevention des conflits – • intégration de la dimension de genre et participation des femmes à la prévention de l’émergence, de la propagation et de la résurgence des conflits violents ainsi qu’à l'action sur leurs causes profondes, notamment par le désarmement. Il s’agit de briser le continuum de la violence et d’adopter, à l’échelle nationale comme internationale, une approche globale de la paix fondée sur l’égalité, sur les droits de l’homme et sur la sécurité humaine pour tous, y compris les personnes les plus marginalisées ;

- protection – protection spécifique des droits des femmes et des filles et prise en considération de leurs besoins particuliers en période de conflit et d’après-conflit, y compris par le signalement des actes de violence sexuelle et sexiste et par l’engagement de poursuites à l’encontre des auteurs de tels actes ; mise en œuvre, au niveau national, des lois et des conventions régionales et internationales en vigueur ;

- secours et redressement – • accès à des services de santé et à un soutien post traumatique, notamment pour celles qui survivent à des violences sexuelles ou sexistes.

Ces quatre piliers représentent ainsi des éléments essentiels de la réflexion actuelle en matière de politique étrangère et militaire.

Malgré l’effet disproportionné de la guerre et des conflits sur les enfants et sur les femmes, ces dernières ont de tout temps été tenues à l’écart des processus de paix et des activités de stabilisation.

Les diverses résolutions présentent des différences d'éclairage entre les deux principaux piliers que sont la participation et la protection. Le pilier consacré à la participation et à la représentation, mis en avant d’entrée de jeu dans la résolution 1325 elle-même, présente les femmes comme des agents, des acteurs à part entière dans les domaines de la paix et de la sécurité, et souligne qu’il importe « qu’elles participent sur un pied d’égalité à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité et qu’elles y soient pleinement associées ».

Protection

Le pilier consacré à la protection met en lumière le sort des femmes en tant que victimes qu’il y a lieu de protéger, en particulier de la violence sexuelle utilisée comme arme de guerre. La résolution 1820 fait une plus large place à ce pilier et exige de toutes les parties à des conflits qu’elles prennent une série de mesures pour renforcer cette protection, notamment :

- en imposant les sanctions disciplinaires militaires appropriées ;

- en observant le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique ;

- en sensibilisant les soldats à l’interdiction impérative de toutes formes de violence sexuelle contre des civils ;

- en dénonçant les préjugés qui alimentent la violence sexuelle ;

- en veillant à ce que la composition des forces armées et des forces de sécurité soit contrôlée en tenant compte des antécédents de violence sexuelle ;

et en procédant à l’évacuation vers des lieux sûrs des femmes et des enfants sous la menace imminente de violences sexuelles.

Le programme pour les femmes, la paix et la sécurité et l’initiative de prévention des violences sexuelles reflètent tous deux, dans une certaine mesure, la prise de conscience que les conflits sont indissociables de la dimension de genre, en ce qu'ils sont perçus et vécus différemment selon que l’on est une femme ou un homme. Ils reconnaissent également que les actes de violence sexuelle commis en période de conflit armé mettent en péril la paix et la sécurité internationales car ils contribuent aux déplacements de populations et aux flux de réfugiés et, si rien n’est fait pour y remédier au lendemain du conflit, ils occasionnent des clivages sociaux et communautaires persistants. Les deux initiatives mettent l'accent sur la nécessité de poursuivre les auteurs de génocides, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre (y compris les crimes impliquant des violences sexuelles et sexistes et d’autres formes de violence à l’encontre des femmes et des filles) et de faire en sorte qu'ils répondent de leurs actes, afin de mettre un terme à l’impunité dont jouissent si souvent ces individus.

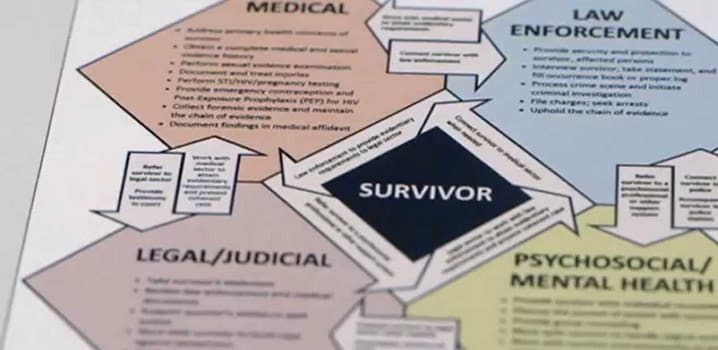

L’adoption du protocole international pour l’établissement des faits et des responsabilités en cas de violences sexuelles commises en période de conflit est l’une des contributions essentielles de l’initiative de prévention des violences sexuelles. © YouTube

Cependant, l’initiative de prévention des violences sexuelles se veut expressément neutre sur le plan du genre. Destinée à prévenir les violences sexuelles dans les conflits et à lutter contre l’impunité de ces actes, elle s’adresse à toutes les victimes, qu’il s’agisse de femmes, de filles, d’hommes, de garçons ou de personnes visées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, réelle ou perçue. En revanche, une seule des résolutions consacrées aux femmes, à la paix et à la sécurité dénonce les répercussions de ces violences sur les hommes, sur les garçons et sur « ceux qui ont été traumatisés du fait qu’ils ont été des témoins forcés de violences sexuelles commises contre des proches » (résolution 2106).

Apport majeur de l’initiative de prévention des violences sexuelles, un protocole international pour l’établissement des faits et des responsabilités en cas de violences sexuelles commises en période de conflit a été adopté pour renforcer l’efficacité des poursuites pénales, l’objectif étant non seulement de dissuader un plus grand nombre d’auteurs potentiels, mais également de garantir que justice soit rendue aux victimes. Ce protocole constitue un répertoire de bonnes pratiques et vise à apporter une réponse concrète à un double constat : d’une part, l’absence de preuves recevables au pénal entrave gravement le bon déroulement des procédures engagées à l’encontre d’auteurs de violences sexuelles, et d’autre part, il arrive qu’un procès ne puisse se dérouler – pour autant qu’il ait lieu – que bien après la survenance des faits, les preuves risquant alors d’avoir disparu ou d’être devenues inutilisables. Le protocole a été mis à l’épreuve dans certaines zones pilotes, ce qui a permis d’en recenser les lacunes et autres insuffisances, et une deuxième édition a vu le jour récemment.

Participation et représentation

Le programme pour les femmes, la paix et la sécurité est également source d'innovations sur le plan institutionnel, notamment en ce qui concerne la représentation et la participation. On peut citer en exemple la nomination de conseillers pour les questions de genre au sein des forces armées et d'officiers chargés de la protection des femmes dans les opérations de maintien de la paix, pour aider les commandants à garantir l'intégration de la dimension de genre dans tous les aspects des opérations.

Une officière de liaison suédoise en action au sein d'une équipe d'observateurs militaires déployée dans le cadre de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) en Afghanistan, dirigée par l'OTAN et mandatée par l'ONU. La FIAS a terminé sa mission en décembre 2014. (Photo reproduite avec l'aimable autorisation du ministère suédois de la Défense.)

La nomination d'une représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU chargée de la question des violences sexuelles en temps de conflit armé (suite à l'adoption, en 2009, de la résolution 1888) et d'une représentante spéciale du secrétaire général de l'OTAN pour les femmes, la paix et la sécurité en 2012 sont autant de manifestations supplémentaires de l'importance accordée aux questions qui concernent les femmes et les conflits.

En 2015, le Conseil de sécurité s'est félicité des initiatives qui visaient à augmenter le nombre de femmes dans les composantes militaires et de police contribuant aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, et il a insisté pour que des efforts supplémentaires soient déployés en ce sens (résolution 2242). Cette démarche traduit l'importance accordée à la présence de femmes dans les forces armées, que l'OTAN promeut depuis longtemps, comme en témoigne la création en 1976 du Comité du personnel féminin des forces de l'OTAN (devenu le Comité OTAN sur la dimension de genre).

Une étude mondiale (« Prévenir les conflits, transformer la justice, obtenir la paix ») a été réalisée pour guider l'examen de haut niveau de la mise en œuvre de la résolution 1325 qu'a effectué l'ONU quinze ans après son adoption. Les auteurs de l'étude plaident en faveur d'une plus grande participation des femmes aux processus de paix, l'objectif étant de favoriser l'instauration d'une paix durable ou la mise en place de sociétés stables après un conflit. « Dans plus de la moitié des cas, les pays retombent dans un conflit dans les cinq premières années suivant des processus de paix qui avaient abouti », peut-on lire dans cette étude.

La nécessité de faire intervenir un plus grand nombre de femmes dans les processus de paix et de reconstruction de l'État après un conflit (ainsi que dans les opérations de maintien de la paix) s'appuie généralement sur l'un des deux arguments suivants : celui selon lequel les femmes « sont douées pour la paix » – elles auraient en quelque sorte une capacité instinctive à promouvoir la paix –, ou celui selon lequel un plus grand nombre de femmes s'impose en vertu des principes généraux d'égalité, et en particulier des articles 7 et 8 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, adoptée en 1979. Aucun de ces deux arguments n'a vraiment de poids. Le premier, un concept essentialiste du déterminisme biologique, est vivement contesté, au motif qu'il n'aurait aucune base empirique, tandis que le second, l'argument de l'égalité, est trop souvent négligé car il n'offrirait pas d'avantage concret.

Le gouvernement des Philippines et le Front Moro islamique de libération ont signé un accord de paix en mars 2014, après 17 ans de négociations. Au moment de la signature, un tiers des négociateurs présents autour de la table étaient des femmes. Un accord a plus de chances d'être conclu et de se maintenir dans la durée si des femmes interviennent dans le processus de consolidation de la paix.

De récentes études ont présenté des arguments solides qui montrent combien il est illogique de fonder des perspectives de paix sur une base étroite, qui vient renforcer les structures de pouvoir d'avant-conflit et ne tient pas compte de tout l'éventail des avis, des capacités et des expériences de ceux qui ont vécu le conflit. Selon des recherches factuelles citées dans l'étude mondiale, l'analyse de 40 processus de paix menés depuis la fin de la Guerre froide ne fait ressortir aucun cas où les organisations de femmes auraient eu une incidence négative sur le processus, ce qui n'est pas vrai pour les autres acteurs sociaux. Concrètement, un accord a plus de chances d'être conclu et de se maintenir dans la durée si des femmes interviennent dans le processus de rétablissement de la paix. Une autre étude a montré compte dûment tenu des autres variables, que les processus de paix qui incluaient des femmes en tant que témoins, signataires, médiatrices et/ou négociatrices affichaient une hausse de 20 % de la probabilité qu'un accord de paix dure au moins deux ans. Et cette augmentation de probabilité s'accentue avec le temps. Par ailleurs, une intégration concrète de la dimension de genre est plus probable lorsque des femmes participent au processus.

L'étude mondiale évoque l'accord de paix conclu entre le gouvernement des Philippines et le Front Moro islamique de libération (MILF) en mars 2014 après de nombreuses années de conflit sur l'île de Mindanao et 17 ans de négociations. Au moment de la signature de l'accord, un tiers des négociateurs présents autour de la table étaient des femmes. Cet accord comporte des dispositions solides de défense des droits des femmes : huit articles sur les seize que comporte l'accord portent sur la participation des femmes à la gouvernance ou sur la protection des femmes contre la violence. L'accord prévoit en outre des programmes économiques spéciaux en faveur des forces féminines démobilisées du MILF – une catégorie de femmes souvent négligée dans les programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion ou de protection contre la violence. Il reste que, malgré les lents progrès constatés, ce type d'initiatives est encore rare et les femmes demeurent largement sous-représentées dans les processus de rétablissement et de consolidation de la paix.

Recenser les lacunes et relever les défis

L'initiative de prévention des violences sexuelles et l'étude mondiale sur la résolution 1325 ont toutes deux permis de recenser les lacunes qui subsistent. L'étude mondiale a également mis en évidence les nouvelles tendances et les axes prioritaires d'intervention, et il y est rappelé « que la résolution 1325 a été conçue pour être une résolution sur les droits humains devant promouvoir les droits des femmes dans les situations de conflit, et qu'elle a fait l'objet d'un lobbying en tant que telle ». Ainsi, le programme pour les femmes, la paix et la sécurité est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'action en faveur des droits humains et qui vise au renforcement des droits des femmes, à l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe et sur le genre, et à la promotion de l'autonomisation des femmes. Il relève toutefois du cadre de sécurité du Conseil de sécurité de l’ONU. Ces deux dimensions – droits humains et sécurité – peuvent entrer en contradiction, d'où l'avertissement formulé dans l'étude mondiale : « Les tentatives de "sécurisation" des enjeux et d'utilisation des femmes comme instruments dans les stratégies militaires doivent être systématiquement découragées. »

L'ambassadrice néerlandaise Marriët Schuurman est l'actuelle représentante spéciale du secrétaire général de l'OTAN pour tout ce qui concerne les contributions de l'OTAN à l'action en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité. © NATO

Comme indiqué plus haut, de nombreuses études ont déjà été réalisées sur la thématique des femmes, de la paix et de la sécurité, mais les connaissances en la matière demeurent insuffisantes. Le Centre de la London School of Economics aspire à devenir un établissement d'enseignement de premier ordre au niveau mondial, ainsi qu'un forum de recherche rassemblant des représentants du monde universitaire, des militants, des experts de l'ONU, des professionnels et des décideurs. Il faut passer des paroles aux actes en approfondissant notamment les questions suivantes :

- quel rapport établir entre, d'une part, les divers types de violences sexuelles et sexistes, et, d'autre part, les différentes formes que prennent les conflits contemporains, et quelles réponses apporter aux différents cas de figure – on ne peut pas adopter la même approche pour toutes les victimes et tous les survivants ?

- quels sont les liens entre l'économie politique et la violence en situation de conflit et après le conflit ?

- comment modifier les comportements sociaux qui permettent aux auteurs d'actes de violence de continuer à vivre en toute impunité, alors que les survivants souffrent de la stigmatisation, de l'isolement et de la pauvreté pendant toute leur vie ?

- quelles actions de renforcement des capacités sont nécessaires dans les différents contextes pour mettre en place des programmes efficaces de lutte contre la violence à l'égard des femmes en période de conflit ?

- comment rendre plus inclusifs et plus efficaces les plans d'action nationaux pour les femmes, la paix et la sécurité (et les plans adoptés par diverses organisations, tels que le plan pour la mise en application de la résolution 1325 élaboré par l'OTAN et les pays partenaires en 2010), et comment leur consacrer les ressources adéquates ?

Le Centre souhaite tirer parti de sa position d'organisme de recherche universitaire disposant de liens directs avec les gouvernements, avec les forces armées, et avec des institutions gouvernementales et non-gouvernementales internationales pour participer à la conception de bases théoriques et d'outils pratiques. Il est prévu que son apport sur le plan normatif – axé sur la paix, la justice et les droits des femmes – joue un rôle dans l'évolution et l'enrichissement du discours sur les questions liées aux femmes et aux conflits. Il pourra ainsi contribuer à une réalisation plus efficace des ambitions transformatrices qui sont celles du programme des Nations Unies pour les femmes, la paix et la sécurité.