La dissuasion est un concept relativement simple : un acteur persuade un autre acteur – un agresseur potentiel – qu'une agression aurait un prix bien plus élevé, avec des dommages inacceptables le cas échéant, que n'importe quel gain potentiel, qu'il soit matériel ou politique. L'implication d'au moins deux acteurs fait de la dissuasion une interaction sociale complexe. La dissuasion est surtout une question de nature humaine, de psychologie et d'émotions humaines de base : peur, courage, confiance, soif de pouvoir et vengeance.

Élevez tout cela au niveau des acteurs étatiques – avec toute la complexité qui caractérise le statut d'État et la fonction de dirigeant –, ajoutez les enjeux de la survie nationale, agrémentez le tout d'armes nucléaires, et la dissuasion devient un concept non seulement très complexe, volatil et intangible, mais aussi très sensible.

De la dissuasion par interdiction au désintérêt pour la dissuasion – et retour à la dissuasion

Pendant la Guerre froide, l'OTAN a eu recours à la dissuasion par représailles et à la dissuasion par interdiction. La dissuasion par représailles reposait sur la notion de « dommages inacceptables », pouvant notamment être infligés par une riposte nucléaire massive en réponse à une attaque soviétique, que cette dernière soit de nature conventionnelle ou nucléaire. La dissuasion par interdiction consistait à empêcher physiquement l'agresseur d'atteindre son objectif ; l'OTAN avait pour ce faire mis en place une défense avancée le long de sa frontière avec l'Union soviétique.

Après la fin de la Guerre froide, l'Alliance a sensiblement réduit ses forces conventionnelles et nucléaires.

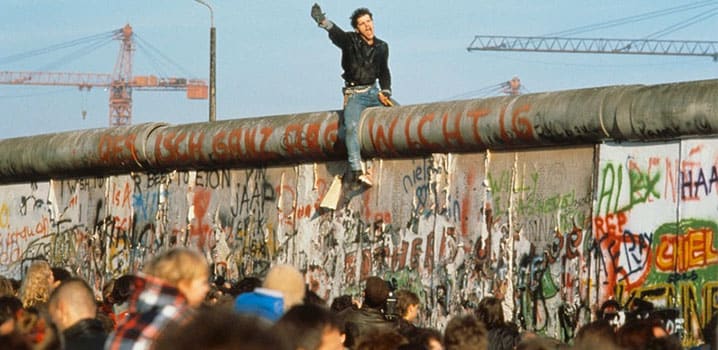

Après la chute du mur de Berlin, la dissuasion a longtemps été reléguée au second plan. L'Alliance a sensiblement réduit ses forces (conventionnelles et nucléaires), et elle a constamment diminué ses dépenses de défense. De manière générale, son paradigme a basculé de la défense territoriale – avec une défense avancée conduite par d'importantes formations lourdes – vers la réponse aux crises hors zone, avec un potentiel expéditionnaire fondé sur des unités plus facilement déployables, mais aussi plus petites et plus légères.

Pendant cette période, le savoir-faire de l'Alliance en matière de dissuasion, notamment dans les domaines de la planification, des exercices, de la communication et de la prise de décision, n'a pas été au centre de l'attention de l'OTAN. Et ce pour une bonne raison : l'environnement de sécurité de l'après-Guerre froide exigeait un tel changement de cap. L'Alliance a dû se concentrer sur la gestion de crise – de la prévention des conflits à la stabilisation, en passant par l'imposition et le maintien de la paix – d'abord dans les Balkans occidentaux, et, plus tard, en Afghanistan également.

Aujourd'hui, la dissuasion est de retour. Il est révélateur de comparer le nombre d'occurrences du terme « dissuasion » dans les communiqués du sommet de Washington en 1999 (une fois) et du sommet de Varsovie en 2016 (28 fois). À Varsovie, la dissuasion était l'un des volets de deux thèmes étroitement liés, à savoir, d'une part, le renforcement de la posture de dissuasion et de défense pour la protection des citoyens de l'Alliance, et, d'autre part, la projection de la stabilité au-delà des frontières de l'Alliance depuis cette position de force.

L'année 2014 a marqué un tournant avec l'agression de la Russie contre l’Ukraine, accompagnée du déplacement par la force des frontières en Europe, et la montée du prétendu État islamique (ou Daech) en Syrie et en Iraq.

Dans l'environnement de sécurité de l'après-Guerre froide, l'OTAN a rapidement dû se concentrer sur la gestion de crise dans les Balkans.

Dans un premier temps, l'OTAN a pris des mesures pour améliorer sa capacité de réaction politique et militaire, et pour accroître la réactivité de ses forces. Dans le cadre du plan d’action « réactivité » (RAP), des mesures ont été prises – sur terre, en mer et dans les airs – pour rassurer les Alliés situés dans la partie orientale du territoire de l’Alliance.

Le RAP inclut également une série de mesures à plus long terme destinées à adapter les structures de forces et de commandement de l'OTAN, l'objectif étant que l'Alliance soit davantage en mesure de réagir de manière rapide et décisive à des crises soudaines. Cette adaptation comprend le renforcement et le triplement du format de la Force de réaction de l'OTAN, le renforcement des forces navales permanentes, l'élaboration d'un programme d'exercices plus ambitieux, l'accélération de la prise de décision et l'amélioration des processus de planification. Bien que le RAP soit pratiquement mis en œuvre, il est évident que l'OTAN reste confrontée à une nouvelle réalité stratégique : un arc d'instabilité et d'incertitude à sa périphérie, qui nécessite la poursuite de l'adaptation.

Deux déclencheurs

Deux éléments ont motivé la décision de renforcer la posture de dissuasion et de défense de l'Alliance. Le premier élément est la doctrine militaire de la Russie, l'envergure et le rythme de la modernisation de son appareil militaire et, surtout, son discours agressif, ses actions agressives contre des pays voisins, ainsi que l'intensification de son activité militaire et la multiplication de ses provocations près des frontières de l'OTAN.

L'utilisation fluide par la Russie de l'ensemble des outils et des capacités à sa disposition – des activités hybrides aux menaces militaires conventionnelles et aux tentatives d'intimidation nucléaire – est particulièrement déconcertante pour les Alliés, car elle semble abaisser le seuil d'emploi des armes nucléaires dans l'approche russe des conflits. Le déploiement de capacités de déni d'accès/interdiction de zone dont les effets se font sentir jusque sur le territoire de l'OTAN ainsi que dans les eaux et l'espace aérien internationaux – du Grand Nord à la Méditerranée orientale, en passant par les mers Baltique et Noire – a encore compliqué les choses, en particulier pour ce qui est de la liberté de mouvement de l'OTAN.

Lors du sommet de l’OTAN au pays de Galles, en 2014, les Alliés ont décidé d'augmenter leur réactivité de sorte que l'Alliance puisse répondre rapidement et fermement aux nouveaux défis de sécurité. © Service Presse de l'Armée allemande

Le second élément à l'origine du renforcement de la posture de l'Alliance est la dégradation rapide de la situation de sécurité dans le sud. Les États faillis et les guerres civiles, l'expansion de Daech et ses attaques contre la population de villes de pays de l'Alliance, et l'afflux massif de réfugiés en Europe représentent globalement un défi stratégique de taille pour l'Alliance.

La dissuasion et la défense face à un acteur non étatique, tel que Daech, doté de capacités et d'aspirations proches de celles d'un État, représentent un défi particulièrement complexe tant sur le plan conceptuel que sur le plan pratique par rapport à la vision de la dissuasion et de la défense qu'avaient traditionnellement les Alliés.

Il est important de noter que même s'ils diffèrent en nature, ces deux éléments peuvent avoir un impact considérable sur la sécurité de tous les Alliés et nécessitent une approche de la sécurité à 360 degrés. La propagande et l'espionnage russes sont dirigés contre l'Alliance dans son ensemble, et la Russie mène des activités militaires et éprouve la souveraineté des États à l'est et au sud, mais aussi dans la région nord-atlantique. De la même manière, les migrations de masse ainsi que la propagande, le recrutement et les attentats terroristes perpétrés par Daech affectent directement ou indirectement la sécurité de tous les Alliés.

Les trois « C » de la crédibilité de l'Alliance

À la lumière de cet environnement de sécurité différent et en perpétuelle évolution, les Alliés sont convenus à Varsovie de « [veiller] à ce que l'OTAN dispose de toute la gamme des capacités nécessaires pour assurer la dissuasion et la défense face à des adversaires potentiels et à l'éventail complet des menaces auxquelles l'Alliance pourrait être confrontée, d'où qu'elles viennent ».

Les actions agressives de la Russie contre ses voisins ainsi que l'envergure et le rythme de la modernisation de son appareil militaire – en vedette sur cette photo lors de la parade du Jour de la Victoire le 9 mai 2016 – ont contribué à la décision de renforcer la posture de dissuasion et de défense de l'Alliance. © REUTERS

Pour prévenir les conflits et les guerres, une dissuasion et une défense crédibles sont essentielles. À cette fin, les Alliés ont élaboré une approche globale, qui s'appuie sur tous les outils à la disposition de l'OTAN : de la préparation du secteur civil et des forces nationales en tant que première ligne de défense, à la cyberdéfense, en passant par la défense antimissile, les forces conventionnelles et la dissuasion nucléaire, en tant que garantie fondamentale de la sécurité de l'Alliance.

La crédibilité est indispensable pour que la dissuasion porte ses fruits. La crédibilité de l'Alliance peut être représentée par un tabouret à trois pieds : la cohésion, les capacités et la communication. Si l'on enlève un pied, le tabouret tombe.

• Cohésion

Comme la menace existentielle que représentait l'Union soviétique a disparu, l'unité et la solidarité de l'Alliance n'ont pas été véritablement mises à l'épreuve ces vingt dernières années. Néanmoins, la résurgence de la Russie et la pression liées aux défis émanant du sud ont rapproché les Alliés.

Au-delà de l'inquiétude que suscitent les actions de la Russie, l'expansion du prétendu État islamique en Iraq et au Levant (ou Daech) et ses attentats contre la population de villes de pays de l'Alliance ont également poussé l'OTAN à renforcer sa posture de dissuasion et de défense.

Tous les Alliés ont contribué aux mesures visant à rassurer les Alliés de la partie orientale de l'Alliance et ont approuvé un ensemble de mesures d'assurance adaptées pour la Turquie dans le sud, ce qui témoigne clairement de leur esprit de solidarité.

La table ronde du Conseil de l'Atlantique Nord est un puissant multiplicateur de solidarité. Les Alliés débattent toujours des détails et des coûts, mais une fois d'accord, leur consensus est inébranlable. Les tentatives répétées de la Russie de mettre à mal cette solidarité n'ont fait en réalité que la renforcer.

• Capacités

Une dissuasion crédible exige également des capacités militaires solides. Même si l'OTAN a réduit de manière significative ses capacités militaires et ses dépenses de défense pendant de nombreuses années, elle reste l'alliance militaire la plus puissante au monde. Aucun pays ou groupe de pays ne pourrait constituer une menace sérieuse pour l'OTAN dans un conflit majeur direct.

Toutefois, cela ne signifie pas que des adversaires potentiels ne pourraient pas être tentés d'exploiter ce qui semble être un avantage spatio-temporel, renforcé par des capacités de déni d'accès/interdiction de zone, à la périphérie de l'Alliance. Après tout, au moins un adversaire potentiel met activement en pratique ces scénarios et les teste en temps réel.

C'est pourquoi l'OTAN a décidé de renforcer sa présence avancée en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, et d'établir une présence avancée adaptée pour la région de la mer Noire. Le caractère multinational de cette présence avancée renforcée joue un rôle de fil déclencheur nécessaire pour signaler à l'adversaire potentiel que toute agression contre un Allié entraînera une réaction des forces militaires OTAN de toute l'Alliance, de part et d'autre de l'Atlantique. Il s'agit d'éviter tout risque d'ambiguïté ou de confusion et de bien faire comprendre à un agresseur potentiel qu'il ne s'engagerait pas dans un conflit avec, par exemple, l'Estonie ou la Pologne, mais bien avec l'OTAN dans son ensemble.

Avec les forces nationales de défense du territoire, les groupements tactiques déployés à l'avant constitueraient également un élément de défense important dans ces pays. Ils seraient rapidement renforcés par la Force de réaction de l'OTAN et, si nécessaire, par les forces de renfort de deuxième échelon.

![Au sommet de Varsovie en 2016, les Alliés sont convenus de « [veiller] à ce que l'OTAN dispose de toute la gamme des capacités nécessaires pour assurer la dissuasion et la défense face à des adversaires potentiels et à l'éventail complet des menaces auxquelles l'Alliance pourrait être confrontée, d'où qu'elles viennent ». © NATO

)](https://www.nato.int/docu/review/files/3402_tn718.jpg)

Au sommet de Varsovie en 2016, les Alliés sont convenus de « [veiller] à ce que l'OTAN dispose de toute la gamme des capacités nécessaires pour assurer la dissuasion et la défense face à des adversaires potentiels et à l'éventail complet des menaces auxquelles l'Alliance pourrait être confrontée, d'où qu'elles viennent ». © NATO

Dans un scénario de conflit majeur, le renforcement permis par le haut niveau de préparation, par la déployabilité et par la soutenabilité des forces des pays de l'Alliance demeure un élément central de la stratégie de défense de l'OTAN. D'un point de vue opérationnel, ce renforcement est essentiel si on veut garantir la disponibilité rapide des forces alliées à l'endroit et au moment voulus plutôt que les concentrer sur un seul théâtre.

Le sud présente un autre type de défi et nécessite une approche différente pour, d'une part, rassurer et protéger les Alliés de manière générale, et, d'autre part, dissuader les adversaires potentiels. L'OTAN s'adapte à la situation à l'aide d'une combinaison d'éléments : une solide capacité de renseignement, de surveillance et de reconnaissance pour l'anticipation stratégique, une capacité expéditionnaire permettant de réagir rapidement face à n'importe quel imprévu, et le renforcement de la capacité des partenaires à se défendre dans la région, afin qu'ils puissent assurer leur propre sécurité.

Enfin, la structure de commandement et la structure de forces de l’OTAN dans leur ensemble, tout comme les Alliés à titre individuel ou collectif, doivent être préparés et prêts à défendre l'Alliance contre les menaces éventuelles, d'où qu'elles viennent.

• Communication

Pour ne laisser aucune place aux malentendus et aux erreurs d'appréciation de la part d'un adversaire potentiel, l'OTAN doit afficher clairement et sans ambiguïté sa détermination. Le discours prononcé par le secrétaire général, Jens Stoltenberg, à la conférence de Munich sur la sécurité en février 2016 illustre bien cette approche.

Tous les Alliés ont contribué aux mesures visant à rassurer les Alliés de la partie orientale de l'Alliance et, à Varsovie, les dirigeants des pays de l'Alliance ont décidé de renforcer la présence avancée de l'OTAN en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, ainsi que dans la région de la mer Noire. © NATO

Il a alors souligné que le discours, la posture et les exercices des forces nucléaires de la Russie, destinés à intimider ses voisins, mettaient à mal la confiance et la stabilité en Europe. Tout en rappelant au public que la dissuasion exercée par l'OTAN « présente également une composante nucléaire », il a indiqué que pour l'Alliance, « les conditions dans lesquelles un recours à l’arme nucléaire pourrait devoir être envisagé sont extrêmement improbables ». Néanmoins, il a aussi insisté sur le fait que « personne ne devrait penser que les armes nucléaires peuvent être employées dans le cadre d'un conflit conventionnel », dans la mesure où « la nature de tout conflit s'en trouverait fondamentalement changée ». En d'autres termes, la Russie ne pourrait pas miser sur l'escalade, avec un emploi limité d'armes nucléaires, pour se sortir d'un conflit conventionnel régional qui s'enlise.

Les Alliés ont envoyé le même message dans le communiqué du sommet de Varsovie en déclarant que « si, toutefois, la sécurité fondamentale de l'un de ses États membres devait être menacée, l'OTAN a les capacités et la détermination voulues pour imposer à un adversaire des coûts qui seraient inacceptables et largement supérieurs aux gains qu'il pourrait espérer obtenir ».

Le communiqué dans son ensemble doit être considéré comme une déclaration publique claire et complète sur les objectifs et les intentions de l'OTAN, y compris pour ce qui est de la dissuasion et de la défense. Il y a tout lieu de penser qu'il n'est pas seulement lu par les Alliés, mais aussi par des adversaires potentiels.

Les défis d'une adaptation continue

Le sommet de Varsovie ne marque ni le début ni la fin de l'adaptation de l'Alliance. Il s'agit toutefois d'une étape importante dans le renforcement de la posture de dissuasion et de défense de l'Alliance. À mesure que l'adaptation progresse, l'Alliance devra relever plusieurs défis.

La capacité JISR (renseignement, surveillance et reconnaissance interarmées) est essentielle pour améliorer la connaissance de la situation et l'aptitude à répondre aux défis émanant du sud. © NATO

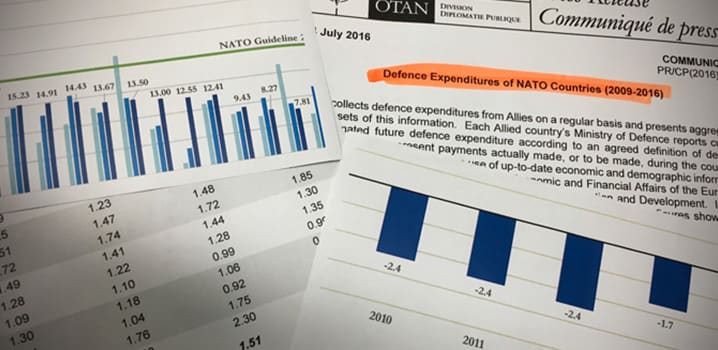

Le prix à payer : la liberté n'est pas gratuite. L'objectif de 2% du produit intérieur brut (PIB) ne devrait pas sembler insurmontable pour le club des pays les plus riches du monde. L'OTAN est pourtant encore loin du compte : seuls cinq Alliés respectent actuellement la directive OTAN recommandant de consacrer au minimum 2% du PIB à la défense, et seuls dix Alliés se conforment à celle recommandant de consacrer plus de 20 % des budgets de défense aux équipements majeurs, y compris la recherche et développement y afférente.

L'OTAN pourrait toutefois avoir franchi un cap : collectivement, les dépenses de défense des Alliés ont augmenté en 2016, pour la première fois depuis 2009. En deux ans, une majorité d'Alliés ont enrayé ou inversé la baisse de leurs dépenses de défense en termes réels.

Le dialogue : à Varsovie, les Alliés ont clairement fait savoir que la dissuasion devait être complétée par un véritable dialogue. L'OTAN reste ouverte à un dialogue périodique, ciblé et substantiel avec une Russie qui soit disposée à mener des échanges au sein du Conseil OTAN-Russie sur la base de la réciprocité. L'objectif est d'éviter les malentendus, les erreurs d'appréciation ou les escalades involontaires, et d'accroître la transparence et la prévisibilité.

Ces efforts ne se feront toutefois pas aux dépens de la garantie, par l'OTAN, d'une dissuasion et d'une défense crédibles. Bien que la Russie n'ait toujours pas mis fin à son discours agressif, à ses ingérences de nature hybride dans les pays voisins et à ses activités militaires provocatrices le long des frontières de l'OTAN, sans parler de son annexion illégale de la Crimée, l'OTAN reste ouverte au dialogue. Les récentes réunions du Conseil OTAN-Russie illustrent l'importance d'un tel dialogue.

Même si des progrès ont été réalisés ces deux dernières années, certains États membres de l’OTAN ont encore du chemin à parcourir pour se conformer aux directives OTAN sur les dépenses de défense.

Les acteurs non étatiques : la théorie de la dissuasion suppose que les acteurs concernés soient rationnels. La réalité met à mal cette rationalité de deux manières : premièrement, toute interaction entre deux acteurs rationnels donne généralement des résultats peu concluants et irrationnels. Deuxièmement, tous les acteurs n'ont pas la même conception de la rationalité. Un acteur étatique démocratique et moderne ne sera pas en mesure de juger de ce qu'un groupe terroriste, comme Daech, considère comme un « coût », un « gain » ou un « dommage inacceptable ».

Une approche plus large et une action concertée de la communauté internationale sont nécessaires pour dissuader de tels acteurs d'agir, se défendre contre eux et, à terme, les vaincre. Pour traiter les causes profondes de l'instabilité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord – qui a engendré des groupes tels que Daech et ses affiliés – l'OTAN accroît sa contribution aux actions plus larges de la communauté internationale pour projeter la stabilité grâce à la gestion de crise, aux partenariats et aux programmes de renforcement des capacités pour les pays partenaires situés dans la région. Une série de mesures ont par ailleurs été approuvées pour répondre à la menace posée par Daech et les groupes similaires ; il s'agit notamment de veiller à ce que cette menace soit correctement suivie et évaluée et à ce que les plans s'y rapportant soient tenus à jour.

La cohérence globale : enfin, à plus long terme, l'OTAN devra examiner la cohérence générale de sa posture de dissuasion et de défense, qui ne cesse d'évoluer. Sont concernés les capacités, les exercices et les plans dans tous les domaines – aérien, maritime, terrestre, cyber, défense antimissile et nucléaire. Les dirigeants des pays de l’OTAN ont pris des décisions importantes à cet égard aux sommets du pays de Galles et de Varsovie. Leur mise en œuvre est en cours.

Néanmoins, même si l'OTAN continue de s'adapter aux défis et aux menaces d'un genre nouveau, une chose ne change pas : la responsabilité première de l’Alliance est de protéger et de défendre son territoire et ses populations contre une attaque, conformément à l’article 5 du traité de Washington. Une posture de dissuasion et de défense renforcée permettra à l'Alliance de continuer d'assumer cette responsabilité, et nul ne doit douter de la détermination de l'OTAN si la sécurité de l’un de ses États membres devait être menacée.