La manière dont vous voyez les choses dépend de l’endroit où vous vous trouvez… et votre point de vue sur la sécurité énergétique est certainement très différent selon que vous vous trouvez ici sur les rives du Potomac, sur les rives de la Seine, de la Tamise, de la Vistule, ou dans la baie de Faxaflói.

En 1973, les États-Unis ont été tellement traumatisés par un embargo pétrolier décrété par les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) que nous utilisons toujours un nom propre pour décrire la « Crise pétrolière de 1973 ». Bien que nous ayons rapidement cessé de brûler du pétrole pour produire de l’électricité et que nous ayons progressivement amélioré la consommation d’essence de notre flotte de véhicules – de telle sorte que la demande nationale de pétrole a atteint son pic en 2005 – le quasi-monopole que le pétrole détient toujours pour le ravitaillement de notre secteur des transports est notre plus grande vulnérabilité en matière de sécurité énergétique. Compte tenu de ce monopole et du rôle circulatoire, au sens littéral, que jouent les transports dans toutes les activités commerciales, le pétrole reste l’élément vital de notre économie.

L’approvisionnement en pétrole des États-Unis est relativement sûr. Avec la production pétrolière intérieure qui est en hausse, nous importons à nouveau moins de la moitié de notre demande et nous disposons d’un réseau diversifié et fiable de fournisseurs étrangers, dont le Canada, qui assure 24% de nos importations, est le plus important. Cependant, la « sécurité énergétique » implique non seulement un accès assuré aux approvisionnements, mais aussi des prix abordables. Quelle que soit la provenance du pétrole que nous utilisons, nous ne sommes pas à l’abri de flambées des prix pétroliers susceptibles de perturber l’économie suite à une interruption des approvisionnements à un endroit quelconque du globe.

La Crise pétrolière de 1973 a donné lieu, en 1974, à la création de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), précisément afin de permettre aux grands importateurs de pétrole de s’organiser collectivement pour faire face à des perturbations des approvisionnements pétroliers et à des manipulations des prix par l’OPEP. L’AIE a largement joué le rôle pour lequel elle avait été créée dans le cadre des moyens limités dont disposent ses membres pour répondre aux perturbations des approvisionnements au niveau mondial. Il y a un an à peine, les membres de l’Agence ont effectué un prélèvement coordonné sur leurs réserves stratégiques de pétrole pour tenter d’atténuer la flambée des prix mondiaux causée, en partie, par l’interruption des exportations pétrolières de la Libye vers l’Europe pendant la guerre civile et la campagne de l’OTAN.

L’expérience libyenne de 2011 a eu lieu à peine un an après l’adoption, au sommet de Lisbonne, du nouveau Concept stratégique de l’OTAN, dans lequel un rôle nouveau pour l’Alliance en matière de sécurité énergétique est évoqué de manière directe. Le Concept stratégique stipule que l’OTAN va développer sa « capacité à contribuer à la sécurité énergétique, y compris par la protection des infrastructures énergétiques et des zones et voies de transit critiques, par une coopération avec les partenaires et par des consultations entre Alliés sur la base d'évaluations stratégiques et de plans de circonstance… ». La violence en Libye menaçait directement la sécurité énergétique de membres de l’Alliance en raison de l’interruption des approvisionnements des raffineries européennes en brut léger non sulfuré et des approvisionnements en gaz naturel acheminés par pipelines vers l’Italie. Si l’OTAN s’est employée à ne pas détruire les infrastructures pétrolières de la Libye pendant sa campagne, cela ne constitue pas pour autant la démonstration d’une nouvelle capacité.

Cette expérience récente a conduit à se poser la question de savoir ce que l’OTAN aurait éventuellement dû faire d’autre pour réagir à la menace que le conflit libyen constituait pour la sécurité énergétique de pays membres.

Depuis Washington, la réponse semble être : rien. Le rôle qui incombait à l’AIE face à la menace que le conflit libyen posait pour la sécurité énergétique de ses membres était relativement simple. Bien que la composition de l’Agence et de l’OTAN ne soit pas identique, le nombre de membres communs aux deux organisations est néanmoins considérable – 19 des 28 pays de l’Alliance font partie de l’AIE, et seuls des pays à faible consommation de pétrole n’en sont pas membres.

Si l’on considère qu’en matière de perturbation des approvisionnements pétroliers – qui reste le défi numéro un ici aux États-Unis pour la sécurité énergétique - l’OTAN n’a pas à jouer un rôle qui la mettrait en concurrence avec d’autres instances et qui serait redondant, quel rôle utile devrait-elle alors assumer ?

Il faut rappeler que si l’attention de l’Alliance s’est portée récemment sur la sécurité énergétique, c’est, dans une large mesure, en raison des perturbations des approvisionnements en gaz naturel qu’ont connues beaucoup de ses membres européens après que Gazprom eut interrompu les livraisons pendant les hivers 2006 et 2009 dans le cadre de litiges contractuels avec l’Ukraine, pays de transit majeur, la Russie n’étant dès lors plus considérée comme un fournisseur fiable. Comme un écho atténué de la rhétorique de l’époque de la Guerre froide à propos de l’ours russe malveillant et capricieux, beaucoup d’écrits et de discours ont depuis lors porté sur la nécessité pour les pays qui sont le plus tributaires du gaz russe de diversifier leurs fournisseurs et les itinéraires d’approvisionnement, et sur les mécanismes appropriés à cet effet.

Sans revenir sur les différents arguments et idées qui ont été avancés, penchons-nous sur le rôle que l’Alliance aurait, le cas échéant, à jouer s'agissant de ce qui, selon de nombreux avis, constitue le principal point faible en matière de sécurité énergétique du côté est de l’Atlantique. L’OTAN financerait-elle la construction d’interconnexions gazières, de terminaux de réception de gaz naturel liquéfié, de gazoducs vers les fournisseurs de la mer Caspienne, ou d’autres infrastructures critiques ? Non. Assurerait-elle la mise en application des dispositions de découplage prévues dans le « Troisième paquet énergie » de l’Union européenne, qui irritent tant Gazprom ? Non. L’OTAN demanderait-elle à ses membres de respecter certains objectifs d’efficience énergétique dans les bâtiments chauffés au gaz et dans les industries clés? Non.

Il est préférable que ce soient les gouvernements européens et l’UE elle-même qui se chargent de tous ces aspects. Et bien que la composition de l’UE ne soit pas identique à celle de l’OTAN, comme dans le cas de l’AIE, le nombre de pays appartenant aux deux organisations est considérable – sur les 25 pays européens de l’Alliance, 21 sont également membres de l’UE ; seules l’Albanie, la Croatie, l’Islande et la Norvège n’en font pas partie. En cas d’attaque contre un pays membre relevant de l’article 5, l’OTAN s’emploierait à protéger les infrastructures énergétiques critiques qui seraient menacées, mais cela a toujours été le cas.

Il semblerait que l’Alliance soit dans une situation quelque peu complexe en ce sens que son nouveau Concept stratégique inscrit clairement la sécurité énergétique dans sa mission, mais que les deux dossiers de cette nature qui préoccupent le plus ses membres – la fiabilité des approvisionnements en pétrole et en gaz naturel et la stabilité des marchés de l’énergie – relèvent d’autres institutions, plus aptes à traiter ces questions. Cependant, le fait que l’OTAN n’a pas de rôle de premier plan à jouer pour relever les principaux défis de ses membres en la matière ne signifie pas qu’elle n’en a aucun.

L’OTAN est avant tout une alliance militaire. Elle joue à ce titre un rôle critique en matière de sécurité énergétique en protégeant les infrastructures et les voies de transit essentielles – un rôle explicitement évoqué dans le nouveau Concept stratégique. Actuellement, elle assume, par exemple, ce rôle en protégeant contre une menace iranienne potentielle les navires et les routes maritimes dans la région du golfe Persique.

L’OTAN peut aussi « développer sa capacité à contribuer à la sécurité énergétique » par de nouveaux moyens efficaces. Lors du sommet qu’ils ont tenu à Chicago, en mai 2012, les dirigeants de l’Alliance ont officiellement entériné la création d’un nouveau Centre d’excellence de l’OTAN pour la sécurité énergétique. Celui-ci devrait s’employer à attirer l’attention des pays alliés sur trois défis émergents dans ce domaine et sur les solutions qui pourraient permettre de les relever :

1) Énergie opérationnelle

Il est tout à fait évident que les armées nationales qui forment l’Alliance ont une faiblesse stratégique au niveau de leurs chaînes d’approvisionnement énergétique et de l’utilisation de l’énergie. Il est tragique que des convois de l’OTAN subissent régulièrement des attaques mortelles en Afghanistan en livrant du carburant destiné à des véhicules inefficients et à des groupes électrogènes diesel inefficients utilisés pour alimenter des dispositifs inefficients. Le coût total du carburant – pas le prix payé au grossiste, mais le véritable coût de l’acheminement de ce carburant jusqu’aux lignes de front du champ de bataille – est un luxe qu’aucune armée ne peut se permettre facilement alors que les budgets nationaux subissent des coupes dans l’ensemble de l’Alliance. Il faut catalyser la coopération dans toute l’Alliance afin d’identifier et de mettre en œuvre des moyens permettant de renforcer nos armées en augmentant leur efficience énergétique et en réduisant leur dépendance à l’égard de longues chaînes d’approvisionnement en carburant.

2) Cybersécurité du secteur de l’énergie

L’une des menaces les plus graves auxquelles les pays de l’OTAN sont confrontés aujourd’hui en matière de sécurité énergétique ne s’est avérée qu’assez récemment : la menace de cyberattaques visant à mettre hors d’usage à distance des infrastructures essentielles du secteur de l’énergie. Une attaque cinétique contre des infrastructures énergétiques critiques – comme une centrale ou un réseau électrique – risque moins de se produire au sein de l’Alliance qu’une cyberattaque réussie. Nos systèmes sont vulnérables et les effets en cascade d’une panne électrique de longue durée pourraient être désastreux du fait qu’ils pourraient toucher des services de base essentiels comme la purification de l’eau.

Il convient de féliciter l’OTAN d’avoir fait preuve de prévoyance en incluant la sécurité énergétique et la cybersécurité parmi les dossiers traités par sa relativement nouvelle Division Défis de sécurité émergents. Par ailleurs, le Centre d’excellence de l’OTAN pour la sécurité énergétique nouvellement créé, et son nouveau Centre d’excellence pour la cyberdéfense en coopération devraient travailler en coopération très étroite s’agissant des cyberattaques visant le secteur de l’énergie et faire en sorte que l’expertise et les meilleures pratiques des membres de l’Alliance soient partagées.

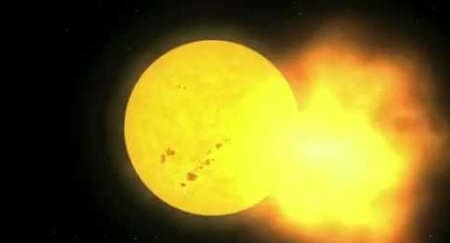

3) Phénomènes extrêmes de météorologie spatiale

L’OTAN a une longue et fière tradition de défense contre des événements catastrophiques dont la probabilité d’occurrence est faible, pour lesquels elle établit des plans de circonstance. Les phénomènes extrêmes de météorologie spatiale – et leur impact sur les infrastructures énergétiques en particulier – sont l’un des types d’événements contre lesquels les pays de l’OTAN devraient œuvrer collectivement pour assurer leur protection. Si la météorologie de l’espace peut apparaître à première vue comme un sujet ésotérique dont débattent les spécialistes des agences spatiales nationales, les événements extrêmes de cette nature qui ont été observés dans un passé pas si lointain auraient des conséquences désastreuses s’ils devaient se reproduire dans le monde d’aujourd’hui qui dépend de l’électronique. Selon la NASA, si la violente éruption solaire de 1859 (appelée « événement Carrington ») devait se reproduire, elle pourrait provoquer des pannes d’électricité d’une année sur d’énormes portions de territoire. En 1989, une tempête géomagnétique moins sévère avait perturbé les lignes de transmission électrique au Canada, privant de courant six millions de Québécois et provoquant la fonte de transformateurs.

Il est clair que ce sont nos agences spatiales et nos astronomes qui détiennent l’expertise en matière de météorologie solaire, mais nos militaires doivent envisager les conséquences potentielles au plan sécuritaire, et prendre des mesures préventives et établir des plans de circonstance pour des phénomènes extrêmes de météorologie spatiale qui se produisent rarement mais sont susceptibles d’avoir un fort impact.

En résumé, ce sont toujours les menaces d’interruption des approvisionnements énergétiques critiques qui pèsent sur nos économies depuis des années – les importations de pétrole et de gaz en provenance de pays non membres de l’OTAN – qui représente le défi majeur en matière de sécurité énergétique pour les pays de l’Alliance. Aux États-Unis, les risques d’interruption des approvisionnements pétroliers et l’instabilité du marché pétrolier demeurent la menace la plus importante. Cela étant dit, l’AIE a été créée au lendemain de la Crise pétrolière de 1973 précisément pour faire face à cette préoccupation et il ne semble pas que l’OTAN ait un nouveau rôle utile à jouer dans ce domaine. De ce côté-ci de l’Atlantique, nous admettons que c’est en raison des nouvelles craintes européennes concernant la fiabilité des importations de gaz naturel russe dans certains pays membres que la sécurité énergétique a figuré en si bonne place dans le Concept stratégique adopté par l’Alliance en 2010. Il reste que l’OTAN ne peut pas faire grand-chose pour apaiser ces craintes étant donné qu’elle n’est pas en mesure de procéder aux investissements d’infrastructure nécessaires ou de réaliser les réformes du marché voulues pour atténuer la vulnérabilité du continent à cet égard.

Elle joue cependant déjà un rôle critique en matière de sécurité énergétique en protégeant les infrastructures et les voies de transit essentielles, et peut aussi avoir un rôle utile au niveau de la diffusion dans tous les pays membres de l’expertise concernant les défis de sécurité énergétique émergents ou négligés. Le Centre d’excellence de l’OTAN pour la sécurité énergique devrait, en particulier, se pencher attentivement sur les questions suivantes : énergie opérationnelle, cybersécurité du secteur de l’énergie et phénomènes extrêmes de météorologie spatiale. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas d’autres menaces émergentes ou négligées concernant la sécurité énergétique auxquelles l’Alliance doive s’intéresser, mais ces dossiers constitueraient un très bon début s’agissant de ses nouvelles responsabilités.