Сегодня вновь заостряется внимание на теме военно-морского потенциала России на Крайнем Севере и в Северной Атлантике – не в Арктике per se (как таковой), которая с повышенным интересом обсуждалась в течение более чем десяти лет, а скорее речь идет о глобальной роли российского военно-морского флота и его сил и средств ядерного сдерживания. Обеспокоенность в связи с российскими стратегическими подводными лодками (ПЛАРБ) впервые возникла в НАТО 50 лет назад, когда появились ПЛАРБ типа «Навага» (класса Yankee по кодификации НАТО). Этому событию было уделено значительное внимание в ежегодном разведдокладе НАТО в 1967 году.

Президент России Владимир Путин наблюдает с борта подводной лодки за учениями в Баренцевом море (февраль 2004 г.). © REUTERS

Советский Союз создал стратегические подлодки класса «Навага» (Yankee) и «Мурена» (Delta) в ответ на подлодки США класса «Джордж Вашингтон», оснащенные ракетами «Полярис». Подлодки класса «Навага» считаются первыми настоящими советскими ПЛАРБ, хотя до этого были подлодки класса Hotel. Дальность стрельбы ПЛАРБ «Навага», поставленных на вооружение в 1967 году и оснащенных ракетами Р-27 (SS-N-6), составляла примерно 2500 км, что позволяло им осуществлять патрулирование на большом удалении от берегов США посередине Атлантического океана.

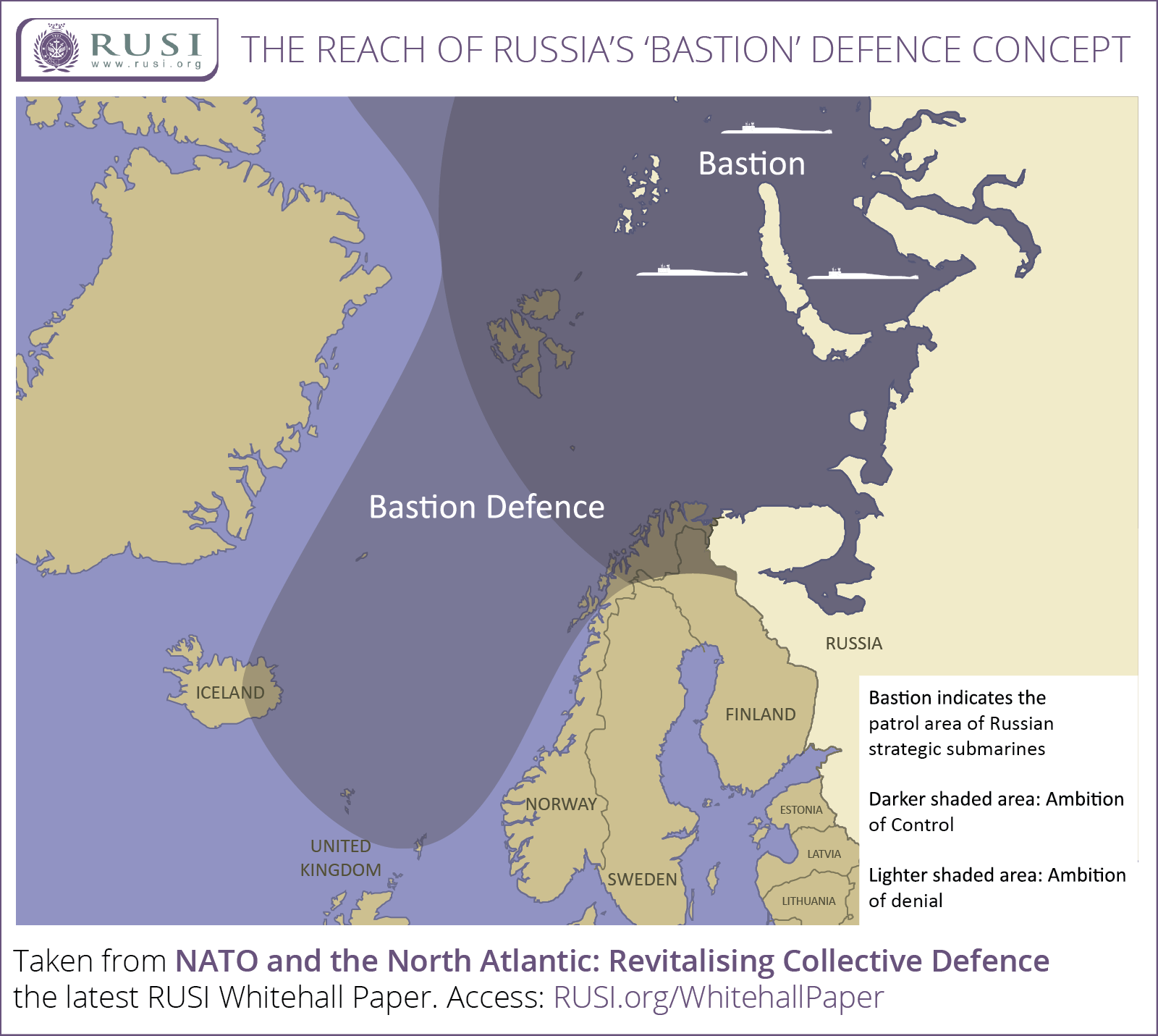

Несколько лет спустя, с созданием ПЛАРБ класса «Мурена», вооруженных ракетами Р-29 (SS-N-8), СССР стал способен нанести удар по США даже из своих внутренних вод в Баренцевом море. Для Северного флота Баренцево море (и затем Охотское море) стали закрытыми районами, а эти «Бастионы» плотно охранялись ударными подводными лодками, надводными кораблями и авиацией.

Стратегические подводные лодки как средства ядерного сдерживания и концепция «Бастион» были признаны основной составляющей российского потенциала нанесения ответного удара. Однако стоит вспомнить о том, что в 60-е годы первоначальные попытки командующего стратегическими силами НАТО на Атлантике (ВГК ОВС НАТО на Атлантике) привлечь внимание политического руководства НАТО к формирующейся военно-морской советской угрозе на Крайнем Севере и в Северной Атлантике и убедить командующего стратегическими силами НАТО в Европе (ВГК ОВС НАТО в Европе) расширить свою континентальную направленность не увенчались успехом.

Обеспокоенность ВГК ОВС НАТО на Атлантике в связи с Крайним Севером в 60-е годы

Скандинавский полуостров был важен на всем протяжении «холодной войны». С первых лет курс стратегических бомбардировщиков США пролегал над северными районами Скандинавии в направлении центральных районов Советского Союза. Параллельно с этим англо-американские авианосные соединения ходили в Норвежском море, выполняя задачу по защите сил и защите с воздуха стратегических бомбардировщиков с ядерным оружием на борту. Помимо этого и в тех же целях США поддерживали значительное наращивание мощи норвежских сил.

Данный регион использовался в наступательных целях под руководством США с начала «холодной войны» да начала 60-х годов. К тому моменту основным оружием в «холодной войне» стали стратегические ракеты большой дальности с ядерными боеголовками. Самые северные районы стали менее важными для США.

Однако стратегическая важность региона воспринималась несколько иначе центральной структурой НАТО и Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе. Крайний Север практически вообще не фигурировал в стратегии НАТО. Обеспокоенность НАТО в связи с «северным флангом» касалась в основном южной части Скандинавии и Балтийского моря, а также подходных путей к ним. В 1951 году в Осло был создан штаб северного фланга, и командование ОВС «Север» (AFNORTH) стали северным флангом сферы интересов ВГК ОВС НАТО в Европе. Но регион прежде всего рассматривался как «тактический северный фланг» центрального фронта.

В начале и в середине 60-х годов Консультативная группа по вопросам атлантической политики обосновывала стратегическое назначение северного фланга (то есть, Скандинавии) тремя основными причинами:

- это барьер, преграждающий СССР доступ к умеренным водам;

- там могут располагаться базы для контр-наступательных операций (в том числе противолодочных);

- выгодное расположение для обнаружения и предупреждения о неминуемом нападении.

В 60-е годы ВГК ОВС НАТО на Атлантике стал все больше отдавать себе отчет в том, что СССР наращивает военно-морскую мощь, и главком попытался – на первых порах безуспешно – убедить руководство НАТО уделить больше внимания военно-морской сфере. В 1965 году ВГК ОВС НАТО на Атлантике было подготовлено два важных исследования, посвященных растущей советской военно-морской угрозе – «Особая обстановка на севере Норвегии» и «Военно-морская стратегия НАТО», – но они не возымели незамедлительного эффекта.

Советский Союз создал стратегическую подлодку «Налим» (Yankee I) в ответ на подлодки США класса «Джордж Вашингтон», оснащенные ракетами «Полярис». (водоизмещение: 7 700 т. (надводное), 9 300 т (подводное)) Любезно предоставлено 333-й эскадрильей Королевских ВВС Норвегии

Однако два года спустя эти исследования вышли на первый план, и на их основании в ходе обсуждений, состоявшихся в 1967 году, были приняты решения о разработке новой более гибкой военно-морской стратегии НАТО, построенной на двух концепциях: постоянные военно-морские силы и силы флота для действий в особой обстановке.

НАТО осознает угрозу ПЛАРБ

Наращивание мощи стратегических подводных лодок по всеобщему признанию считается очень важным для стратегий «холодной войны». Однако если обратиться к архивам НАТО, то можно обнаружить, что сначала это развитие событий не привлекло большого внимания со стороны центрального руководства НАТО (помимо ВГК ОВС НАТО на Атлантике). Стратегические подлодки существовали уже несколько лет, однако данная угроза впервые была особо отмечена в ежегодных аналитических разведдокладах НАТО в 1967 году (серии докладов генсекретаря SG/161 «Мощь и силы и средства советского блока»).

Считалось, что существующим стратегическим подводным лодкам требуется два-три дня похода, прежде чем они прибудут в районы запуска у берегов США. Многие из этих подлодок также могли производить подводные пуски ракет (по крайней мере были проведены такие испытания). Однако, помимо уже стоящих на вооружении подлодок, ожидалось, что к 1968 году будет поставлен на вооружение новый, «намного усовершенствованный» класс ПЛАРБ. Это верно соотносится с классом «Янки», по кодификации НАТО, который, по советским источникам, был готов к эксплуатации к 1967 году.

Подводная лодка класса «Борей» «Юрий Долгорукий» – первая стратегическая ПЛ ВМФ России, построенная по окончании «холодной войны» и распада СССР – приступила к активному развертыванию в 2014 году; (водоизмещение: 14 720 т. (надводное), 24 000 т. (подводное); 16-20 современных баллистических ракет, БРПЛ РСМ-56 «Булава», каждая из которых оснащена 6-10 боезарядами РГЧ ИН). Любезно предоставлено DFI

Появление этих подводных лодок, менее шумных в океане, чем их предшественники, и оснащенных ракетами большей дальности, стало поворотным моментом для руководства НАТО. В результате этого произошел сдвиг в восприятии: НАТО поняла, что ПЛАРБ на самом деле способны нанести стратегический удар, и признала их значительной угрозой. Это стало единственным, самым весомым объяснением того, почему Крайний Север и советский Северный флот заняли центральное место в стратегии НАТО. Регион больше не считался всего лишь подчиненным театром, «тактическим флангом» Центрального фронта, он стал самостоятельным стратегическим театром действий.

По прошествии времени очевидно, что предупреждения об угрозе, которые делал в течение нескольких лет ВГК ОВС НАТО на Атлантике в связи с общим и постепенным наращиванием советской военно-морской мощи, не привлекли к себе внимания центрального руководства НАТО в Европе вплоть до 1967 года, когда советские подводные лодки стали стратегически важным оружием.

Назад в будущее

Стратегические подводные лодки ядерного сдерживания и «Бастион» для защиты этого центрального элемента сил и средств ответного удара были хорошо известны стратегам во второй половине «холодной войны», но они остались важны для России и по окончании «холодной войны». Однако в последние два десятилетия ученые, политики и большинство военных делают меньший упор на ядерном сдерживании в связи с требованиями по оперативным развертываниям за пределами границ НАТО.

Сегодня, когда мы наблюдаем возвращение великодержавной политики, мы должны вновь сосредоточить свое внимание на великодержавной игре сдерживания и заняться потенциальными экзистенциальными угрозами нашему региону, не забывая при этом, конечно, о нестабильности и асимметричных угрозах в более удаленных районах.

Российские стратегические подводные лодки класса «Борей» оснащены межконтинентальными твердотопливными баллистическими ракетами «Булава» (SS-N-32), запускаемыми с ПЛ, дальность действия – 8 300 км. © CSIS

Как бы то ни было, решая конфликты последних двадцати лет, нам не надо было упускать из виду ядерное сдерживание. Ядерное сдерживание было и по-прежнему является фундаментом, опираясь на который российское государство способно (попытаться) вести себя как сверхдержава. И хотя Россия на самом деле давно уже не сверхдержава, с точки зрения ядерного сдерживания, мы по-прежнему живем в безумном (MAD) мире, в котором три великие державы способны гарантированно уничтожить друг друга. Слишком мало внимания уделялось этому факту, определяющему уровень военной и дипломатической силы, которую могут применить эти страны и который они должны учитывать при урегулировании конфликтов в Украине, на Ближнем Востоке и в других точках.

Концепция «Бастион» и российские силы и средства ядерного сдерживания вновь стали темой обсуждений в научных кругах. Доклад о трансатлантическом проекте, подготовленный Королевским Объединенным институтом оборонных исследований (RUSI Whitehall) совместно с вашингтонским Центром стратегических и международных исследований, будет представлен в конце марта 2017 года на семинаре в штаб-квартире НАТО.

Источники

Данная статья подготовлена на основе предыдущих работ автора:

- ‘How the High North became Central in NATO Strategy: Revelations from the NATO Archives’, Journal of Strategic Studies, август 2011, том 34, выпуск 4;

- ‘The Northern Flank and High North Scenarios of the Cold War, in Bernd Lempke ed., Periphery or Contact Zone? The NATO Flanks 1961 to 2013 (Freiburg: Rombach Verlag, 2015).

Современный анализ концепции «Бастион» представлен в работе: Olsen, John Andreas ed., NATO and the North Atlantic: Revitalising Collective Defence, публикации RUSI, 6 марта 2017.

С обсуждением темы в ходе недавнего семинара можно ознакомиться здесь: https://www.csis.org/events/nato-and-north-atlantic-revitalizing-collective-defense