Promenade à Sarajevo, où, grâce à l’OTAN, les enfants bosniens peuvent grandir dans un pays pacifié. © OTAN

En 1949, au moment de la rédaction du traité instituant l’Alliance atlantique, dit traité de Washington, les auteurs s’étaient donné pour mission d'élaborer un texte aussi clair et concis que possible. C’est ce que veulent la plupart des gens qui rédigent, mais rares sont ceux qui y parviennent. Néanmoins, cette fois, l’un des rédacteurs avait fixé un objectif encore plus précis : le traité devait pouvoir être compris par un « laitier d’Omaha », c'est-à-dire par tout un chacun, y compris un petit commerçant du Nebraska.

Et l'objectif a été largement atteint. Le traité de Washington est un modèle de clarté et de concision. Mieux encore, il a parfaitement résisté à un demi-siècle de profonds changements et aux assauts d’experts déterminés à le déconstruire ou à le réinterpréter. Il a prouvé qu’il conservait toute sa pertinence le 12 septembre 2001, quand son article 5, la clause de défense collective conçue pour protéger l’Europe de l’Union soviétique, a été invoqué pour aider les États-Unis à faire face au redoutable fléau du terrorisme de masse.

Mais qu’en penserait notre laitier d’Omaha ? Comment le premier lecteur cible du traité verrait-il la nouvelle OTAN, 54 ans plus tard ? Que comprendrait-il ? Ou plutôt, que ne pourrait-il absolument pas comprendre ?

Tout d’abord, il est probable que le laitier serait surpris de découvrir que l’Alliance existe encore. D'expérience, il aurait imaginé que les Américains seraient rentrés chez eux et que les Européens se seraient fâchés. Rien de tout cela n’est arrivé.

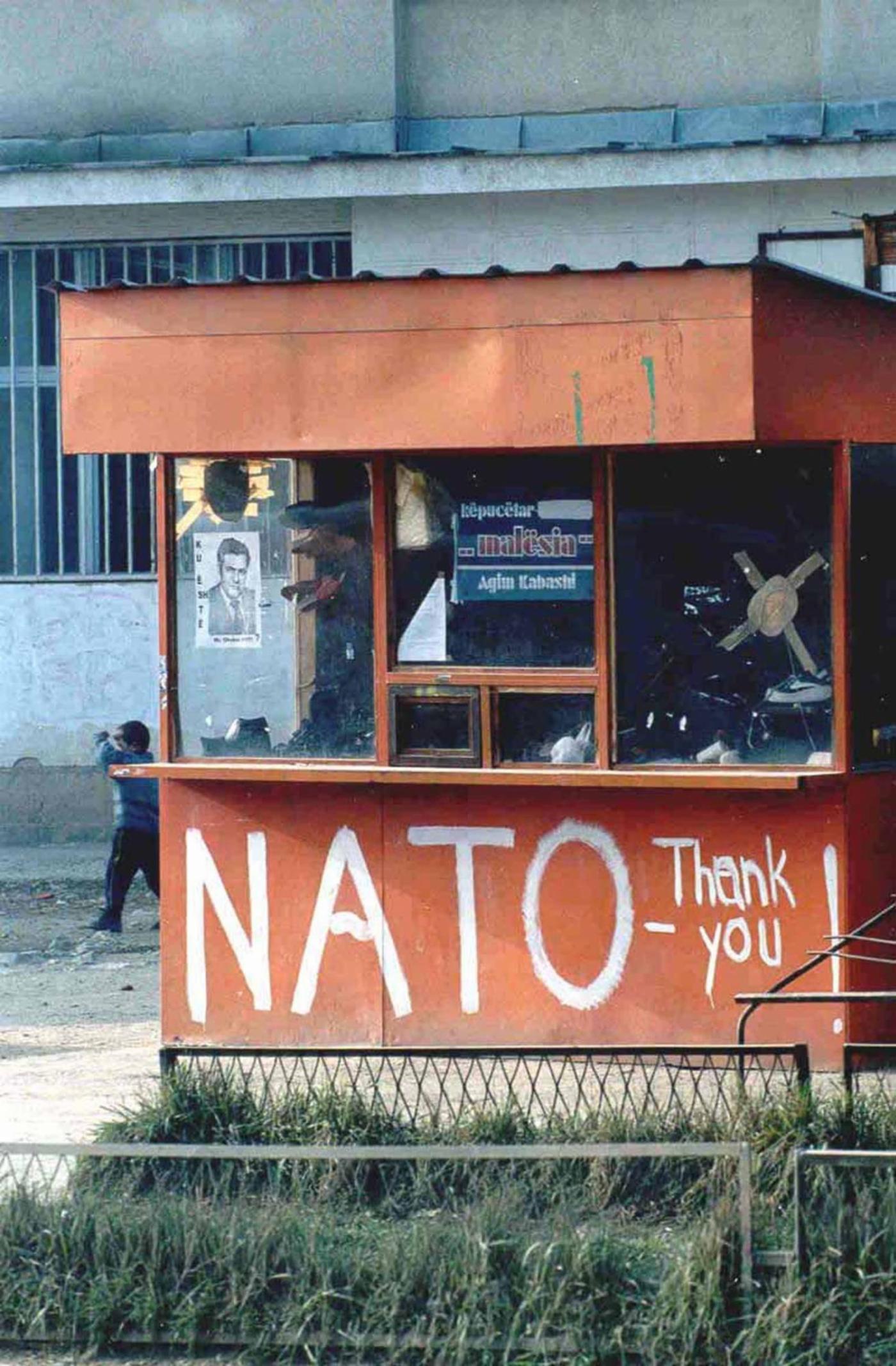

Les historiens ont affirmé que les alliances entre pays libres ne survivaient pas à la disparition de la menace ayant justifié leur création. L’évolution de l'OTAN a démenti cette théorie. Alors que le pacte de Varsovie s’est désintégré, l'Organisation nord-atlantique s’est réinventée : dans un premier temps, elle a aidé à apporter sécurité et stabilité à l’est, dans toute l’Europe, puis elle a utilisé ses capacités militaires multinationales exceptionnelles pour ramener la paix dans les Balkans, alors région d'Europe déchirée et en proie au chaos, avant de devoir faire face, aujourd'hui, aux nouvelles menaces que connaît notre monde de l’après-11-Septembre.

Nouveaux enjeux, nouvelle OTAN

Les enjeux ont changé. L’OTAN aussi. Le laitier d’Omaha comprendrait cette évolution et l'approuverait. Il lui suffirait de regarder les chiffres. Passer de douze membres en 1949 à dix-neuf aujourd'hui, et à vingt-six l’année prochaine, est une preuve évidente de réussite. Toutefois, il pourrait aussi se demander ce qu’il est advenu de l’ancien adversaire, l’Union soviétique. Sur ce sujet, nous n’aurions pas la même vision des choses. L'OTAN a été créée quatre ans seulement après la fin de la lutte menée ensemble contre le fascisme, alors que le rideau de fer ne faisait que commencer à scinder l’Europe, si bien que notre laitier pourrait ne pas être si surpris d’apprendre que nous sommes redevenus partenaires de la Russie.

En revanche, pour ceux qui, comme moi, sont des enfants de la Guerre froide, il est tout simplement extraordinaire d’être passé du spectre d’une destruction mutuelle à la création d’un Conseil OTAN-Russie au sein duquel la Russie et les 19 pays membres de l’OTAN traitent d’égal à égal des menaces communes du 21e siècle. Les jeunes générations n’ont souvent qu’une très vague idée du déroulement de l'Histoire. Pour elles, la Guerre froide est presque aussi lointaine que la Grande Guerre, c’est un autre monde, d'une importance relative et difficile à comprendre. Pourtant, quand vous leur expliquez les combats menés et les valeurs défendues, ils sont captivés. Et pour cause : le chemin parcouru – quarante ans d’hostilité idéologique et de confrontation militaire frontale, pour aboutir à un partenariat fonctionnel et à une véritable coopération – est l’un des socles sur lesquels repose leur monde, très différent du nôtre.

Nous avons toujours des désaccords avec la Russie. Mais ils seront désormais réglés par les voies politiques et diplomatiques, et non pas par la destruction mutuelle assurée. Nous devons donc nous employer à expliquer tout cela à la nouvelle génération, de sorte que le Conseil OTAN-Russie et les autres mécanismes de coopération soient reconnus et soutenus à la hauteur de ce qu’ils méritent.

Cela vaut aussi pour les autres partenariats de l’OTAN, tant avec l’Ukraine qu’avec les nouvelles démocraties et les anciens pays neutres réunis au sein du Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA) et ayant adhéré au Partenariat pour la paix (PPP). Jamais on n’a vu 46 pays aussi divers que les dix-neuf pays membres de l’OTAN, la Russie, l’Irlande et la Suisse, les républiques baltes, le Tadjikistan ou encore l’Ouzbékistan faire cause commune en temps de paix. De surcroît, ces pays se retrouvent car ils partagent les mêmes valeurs, et leur partenariat va au-delà de simples discussions politiques, prenant la forme d’une coopération militaire pratique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de missions sur le terrain dirigées par l’OTAN dans les Balkans et en Afghanistan. Autant d’accomplissements extraordinaires dont on parle trop peu.

Comme son nom l’indique, le PPP est véritablement un partenariat pour la paix. Plus encore, c’est la plus grande coalition permanente au monde, qui fonctionne grâce à l’OTAN, et au travers de celle-ci. C’est là un autre message clair et concis que le laitier comprendrait et auquel il adhérerait.

Pour certains, toutefois, il ne faut pas comparer l’actuelle OTAN avec celle de 1949, mais plutôt avec celle de 1989, avant la chute du mur de Berlin, ou avec celle de 1999, avant qu’Al-Qaida ne frappe les tours jumelles. À l'époque, l’OTAN a peut-être permis d'accomplir de grandes choses, mais quelle est sa valeur ajoutée aujourd’hui ? Est-elle plus qu’un simple cercle de discussion politique ?

Tout d’abord, personne ne devrait dénigrer les cercles de discussion. Il est en effet toujours préférable d’avoir des échanges plutôt que de se faire la guerre. Et nos échanges sont de la plus haute qualité : un débat franc et ouvert dans une famille soudée mais aux profils variés. À leurs réunions de décembre 2003, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des pays de l’Alliance ont abordé de front les questions les plus difficiles à l’heure actuelle : l’Afghanistan, la défense européenne et l’Iraq. Nous avons avancé dans tous ces domaines car l’OTAN est un lieu de débat, de prise de décision et d’action qui a déjà fait ses preuves.

Transformation de l’Alliance

Ces deux dernières années, l’OTAN a connu une véritable transformation. Tout a commencé avec le 11-Septembre, mais le processus est très vite devenu beaucoup plus profond et plus large.

En 2001 et 2002, l’OTAN a envoyé ses AWACS de l’autre côté de l’Atlantique pour aider à protéger les villes américaines, déploiement en sens contraire de ce qui avait été imaginé lors de la rédaction du traité de Washington. Nous avons mis fin à une décennie de débats stériles sur la capacité de l’OTAN d’opérer « hors zone » en convenant que nous ferions face à toutes les menaces, d’où qu’elles proviennent. Nous avons créé le Conseil OTAN-Russie. Ensuite, au sommet de Prague, les Alliés ont été amenés à amorcer un changement encore plus radical. Ce sommet, qui devait être consacré à l’élargissement de l’Alliance, est devenu le sommet de la transformation.

Prague a été un véritable tournant car les transformations qui y ont été décidées portaient sur tout l'éventail des activités de l’Alliance. Il s’agissait non seulement d’accueillir de nouveaux membres et de nouer de nouveaux partenariats, avec l’Union européenne et la Russie, mais aussi de se doter de nouvelles capacités et de lancer de nouvelles missions, et, enfin, d’engager la réforme des processus et des structures internes la plus ambitieuse de l’histoire de l’Alliance.

La décision d’ouvrir la porte de l'Organisation à sept nouveaux pays membres appartenant à une région allant de la mer Baltique à la mer Noire était hautement symbolique. Mais elle était aussi éminemment pratique. Tous les nouveaux Alliés contribueront à favoriser notre sécurité collective. Ceux qui en douteraient n’ont qu’à regarder la cérémonie organisée début décembre pour la mise sur pied du premier bataillon multinational de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN). Ce nouveau bataillon, capacité essentielle de l’arsenal militaire actuel, n’est pas dirigé par l’un des habituels poids lourds de l’OTAN mais par la République tchèque, devenue membre lors de la première vague d’élargissement, qui dispose aujourd’hui de la confiance suffisante et des capacités nécessaires pour piloter l’un de nos projets les plus importants. Un autre pays ayant rejoint l’Alliance en 1999, à savoir la Pologne, dirige à présent une division multinationale de stabilisation en Iraq.

La création du bataillon CBRN n’est qu’une des nombreuses décisions auxquelles nous avons pu parvenir à Prague pour améliorer nos capacités militaires. Certaines, comme la constitution de la Force de réaction de l'OTAN, à la pointe du dispositif de l’Alliance, et la mise en place de la nouvelle structure de commandement, ont été le fruit de réflexions des pays membres. D’autres, en particulier l’engagement capacitaire de Prague, ont nécessité la contribution du Secrétariat international de l'OTAN et des interventions de ma part à la table du Conseil de l'Atlantique Nord et en coulisses.

L’OTAN est un lieu de débat, de prise de décision et d’action qui a déjà fait ses preuves.

Le sommet de Prague a débouché sur un ensemble important de mesures de transformation militaire, qui vont beaucoup plus loin que les initiatives passées et pour lesquelles les présidents et les premiers ministres ont pris les engagements les plus fermes de veiller à ce que leurs gouvernements y donnent la suite voulue. Au cœur des décisions prises se trouvait le nouveau Commandement allié Transformation, qui doit être le moteur d'un changement continu à l’OTAN et assurer la compatibilité future entre les forces armées européennes et américaines.

En revanche, le sommet de Prague n’a pas permis de combler l’écart qui existe entre les deux rives de l’Atlantique pour ce qui est des capacités, question à propos de laquelle j’ai rebattu les oreilles à tant de capitales. Toutefois, cet écart se réduit. Les gouvernements européens sont vraiment en train de transformer leurs forces. Le Commandement allié Transformation vient désormais ajouter la carotte de la compatibilité au bâton de la marginalisation.

Réunion du Conseil de l'Atlantique Nord au niveau des chefs d'État et/ou de gouvernement (Prague, 21 novembre 2002). © OTAN

Si l'on pense à la mise à disposition de nouveaux moyens de transport aérien stratégique, d’avions ravitailleurs et d’autres systèmes d’armes de précision, la refonte des processus internes de l’Alliance peut paraître dérisoire. C’est loin d’être le cas. Le siège de l'OTAN, à Bruxelles, est le cœur, le cerveau et le système nerveux central de l’Alliance, où se déroulent des consultations politiques et des travaux de planification stratégique, et toute autre activité concernant la recherche de consensus, la prise de décision et la diplomatie publique et privée. Avec 19 pays membres, le siège de l'OTAN a continué de fonctionner grâce à des personnels civils et militaires motivés et dévoués à l’Organisation qui savent tirer parti au maximum d’un budget civil modeste pour s'acquitter de leur travail. Chaque agent, civil ou militaire, qui y travaille partage le mérite de ce que cette grande Alliance a accompli. Toutefois, avec 26 pays membres et de nouvelles responsabilités importantes, mais sans budget supplémentaire, il fallait que les choses changent, ou l’OTAN n'y survivrait pas.

Dans les semaines qui ont précédé le sommet de Prague, j’ai donc convaincu les pays d’accepter le programme de transformation interne le plus radical de l’histoire de l’OTAN. Nous avons revu de fond en comble la structure du Secrétariat international pour l’adapter au contexte de 2003, et tourner la page de la Guerre froide. Nous avons rationalisé la structure des comités et le processus décisionnel. Nous avons délégué de nouveaux pouvoirs au secrétaire général pour qu’il puisse gérer l’Organisation de manière optimale. Nous avons introduit la budgétisation par objectifs et adopté, pour le personnel civil, de nouvelles conditions de travail plus justes et fondées sur les performances. Nous examinons maintenant toute la chaîne des processus décisionnels, dans les capitales et à l’OTAN. Mais le plus important, c’est que nous avons prouvé aux sceptiques que l’OTAN, en tant qu’institution, pouvait évoluer et se transformer, et ce de façon rapide et bénéfique.

L’Alliance est devenue le point de convergence s’agissant du développement de capacités militaires qui permettent de faire face aux menaces que représentent le terrorisme et les armes de destruction massive. Notre nouveau bataillon CBRN, dirigé par la République tchèque, n’en est qu’un exemple. On pourrait également citer la coopération avec les partenaires dans le domaine du terrorisme, ainsi que celle menée avec la Russie pour ce qui est de la défense contre les missiles de théâtre. Toutes les améliorations décidées à Prague à propos de notre musculature militaire, pour changer l’OTAN, véritable lutteuse de sumo, en une escrimeuse habile, seraient bien sûr vaines si elles se limitaient aux terrains d’entraînement sans se retrouver dans les zones de crise. La transformation la plus importante que l'on retiendra du sommet de Prague est donc l’adoption de nouvelles missions.

Impact du dossier iraquien

Début 2003, alors que la communauté internationale et toutes les institutions multilatérales étaient paralysées et divisées sur la situation en Iraq, l’OTAN a su prendre des décisions et agir concrètement. Certes, il nous a fallu onze longues journées pour répondre aux engagements inscrits dans le traité de Washington et fournir des renforts à la Turquie. Mais, contrairement à d’autres, nous y sommes parvenus. Certains se rappelleront d’ailleurs que l’OTAN avait mis plus de temps encore à parvenir à une décision similaire, dans un contexte politique pourtant moins tendu, lors de la première guerre du Golfe.

En réussissant à nous mettre d’accord, nous avons donné tort à ceux qui disaient que cette crise allait détruire irrémédiablement la cohésion de l’OTAN. Et quelques semaines plus tard à peine, notre Alliance prétendument en mauvaise posture prenait deux décisions que l’on n’aurait jamais imaginées auparavant : premièrement, prendre la tête de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) dans la capitale afghane, Kaboul ; et deuxièmement, aider la Pologne à mettre en place une division multinationale de stabilisation en Iraq.

Rares sont ceux qui ont essayé d’expliquer comment et pourquoi l’OTAN était si vite passée d’une organisation sur le point de disparaître à une organisation décidant d’intervenir « hors zone ». Je pense que cela s’explique en partie par le fait que les pays ont entrevu ce que serait un monde sans alliance transatlantique, et la peur du vide les a fait reculer. Cependant, je pense aussi que trop de gens sous-estimaient le profond consensus qui unit l’Europe et la région de l'Atlantique Nord sur les menaces de l’après-11-Septembre et la manière d’y faire face. En effet, la déclaration de notre sommet de Prague et la nouvelle stratégie de sécurité de l’Union européenne sont le reflet de conceptions similaires du monde d'aujourd'hui.

Bien sûr, la question iraquienne était – et demeure – une source de dissensions en Europe et de part et d’autre de l’Atlantique. Mais, en 2003, ces dissensions concernaient le sort à réserver à Saddam Hussein, et non pas la problématique plus générale des menaces mondiales et permanentes que constituent l'effroyable terrorisme de masse, les armes de destruction massive, et les états faillis ou voyous. Si les désaccords avaient été aussi fondamentaux que le croyaient les plus pessimistes, l’OTAN ne serait pas à Kaboul aujourd’hui et ne se préparerait pas à un déploiement ailleurs sur le territoire afghan. Elle ne soutiendrait pas la Pologne en Iraq et n’envisagerait pas non plus sereinement un éventuel élargissement de son rôle en 2004.

Prague a été à l’origine d’une transformation réelle et profonde, qui est déjà fermement ancrée dans la culture de l’Alliance et qui est mise en œuvre sur le terrain, du Kosovo à Kaboul. Je suis certain que le laitier d’Omaha comprendrait et approuverait ces changements. Mais il aurait sûrement encore une ou deux questions à poser. Par exemple, une Alliance créée pour défendre l’Europe de la Guerre froide s’en sortira-t-elle de l’autre côté de l’Hindou Koush ?

La réponse est simple : l’OTAN réussira, parce qu’elle n’a pas d’autre choix. Tous les pays membres sont conscients et s’accordent à dire que si nous n’allons pas en Afghanistan, et si nous n'y menons pas à bonne fin notre mission, c’est l’Afghanistan et ses problèmes qui viendront à nous. Pire encore, nous devrions alors faire face aux terroristes, aux réfugiés et aux trafiquants de drogue avec une structure de sécurité internationale bien plus fragile, parce que l’OTAN aurait été largement mise à mal, tout comme le concept de coopération multinationale en matière de sécurité, que ce soit au sein de l’OTAN, de l’Union européenne ou des coalitions.

Cependant, je reste optimiste. Premièrement, parce que l’OTAN n’a connu que des réussites. Deuxièmement, parce que les pays se sont rendu compte qu’il leur fallait des forces plus opérationnelles et plus déployables pour la conduite de telles opérations, et parce qu’ils commencent à prendre des mesures pour s'en doter. Les efforts que j’ai engagés à l’automne 2003 pour que la FIAS dispose d’hélicoptères et d’équipes de renseignement ont fait l’objet d’une large couverture médiatique. En revanche, les médias ont peu évoqué le fait que nous avons réussi, en décembre, à atteindre nos objectifs – et à les dépasser dans certains cas. L’état d’esprit a changé. J’espère que, l’an prochain, nous parviendrons à inverser cette tendance, afin que mon successeur, Jaap de Hoop Scheffer, puisse passer moins de temps que moi à convaincre les pays membres de mettre à disposition les forces nécessaires.

La troisième raison pour laquelle je reste optimiste, c’est le bilan de ce qu'a réalisé l’OTAN dans les Balkans. La Bosnie-Herzégovine, le Kosovo et l’ex-République yougoslave de Macédoine* ne font plus les gros titres des journaux parce que l’OTAN a pris des mesures, et parce que l’OTAN a tiré des enseignements de son expérience et les a mis en pratique. Nous avons contribué à mettre fin à la guerre civile en Bosnie-Herzégovine. Nous avons tout fait pour empêcher un nettoyage ethnique au Kosovo. Nous sommes aussi intervenus pour éviter une guerre civile dans l'ex-République yougoslave de Macédoine*. Dans chacune de ces crises qui se sont succédé, nous nous sommes impliqués de plus en plus tôt, et nous avons ainsi été de plus en plus à même de sauver des vies et d’éviter tout effet tache d’huile. En somme, nous étions prêts à tenir la distance.

L'OTAN a lancé l'opération Allied Force pour mettre un terme à la catastrophe humanitaire au Kosovo. Image : Kosovo, 1999.

Pendant les réunions ministérielles de décembre, les ministres des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine et de Serbie-et-Monténégro étaient assis côte à côte à ma droite au cours d’un déjeuner de travail avec les pays du Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA). Ces pays ne sont pas encore partenaires de l’OTAN, mais huit ans à peine après le massacre de Srebrenica, ils sont déjà bien engagés sur la voie de l’intégration européenne. Plus extraordinaire encore : parmi nos partenaires actuels, la voix qui s’est fait le plus entendre en faveur de leur adhésion rapide est celle de la Croatie. Si l’OTAN a pu connaître une aussi franche réussite dans les Balkans, qui ont été le grand enjeu des années 1990, elle peut faire de même aujourd'hui en Afghanistan.

Défense européenne

Notre laitier aurait peut-être une dernière question : qu’est-ce que c’est que cette bataille autour de la défense européenne ? La politique européenne de sécurité et de défense (PESD) va-t-elle vraiment nuire à l’OTAN ?

Ma réponse est catégorique : non. Comme tout le monde, je suis résolument contre toute duplication inutile entre l’OTAN et l’Union européenne. Nous avons besoin de capacités supplémentaires, pas d’armées de papier ni de schémas de fonctionnement totalement déconnectés de nos forces armées ou de la réalité. Cela ne veut toutefois pas dire que je ne souhaite pas voir l'Europe renforcer son rôle en matière de défense et de sécurité, pour ce qui est notamment de son aptitude à mener ses propres missions en toute autonomie dans les cas où l’OTAN décide de rester en retrait et où les accords « Berlin plus », abscons mais essentiels, se révèlent inadaptés.

Je me félicite donc de l’accord intervenu récemment au sein de l’Union européenne sur le renforcement de la PESD, car il n'engendre aucune duplication inutile. Je suis en outre rassuré par le fait que des engagements en faveur d’une alliance atlantique forte et d’une complémentarité entre l’OTAN et l’Union européenne ont été pris par toutes les parties, essentiellement parce que les gouvernements sont conscients qu’une duplication des institutions et une concurrence entre celles-ci seraient bien plus coûteuses, pour un résultat bien moindre. Aucun gouvernement n’apprécie ce genre d'équations.

Mon message serait donc d'inviter chacun à adopter une vision à long terme. Mettre toutes les bonnes idées face à la dure réalité, et voir si elles se traduisent par de vraies capacités, par une véritable valeur ajoutée, mais sans faire d'un mélodrame européen une crise atlantique. L’OTAN et l’Union européenne ont toutes deux bien trop à faire, inutile de se relancer dans des débats philosophiques à n'en plus finir.

Subtilités de la défense européenne mises à part, j’imagine que le laitier d’Omaha de 1949, comme ses confrères européens, d’Oslo à Porto, ou d’Oban à Oberammergau, n’aurait aucun mal à comprendre et à saluer la nouvelle OTAN. Notre monde n’est certes pas le sien. Mais son OTAN est notre OTAN, transformée pour faire face à des menaces d’un genre nouveau, et pourtant fermement ancrée dans la même histoire, dans la même culture, dans les mêmes valeurs et dans les mêmes intérêts communs sur les deux rives de l’Atlantique. L’Alliance n'était pas et n'est toujours pas un ensemble homogène. La diversité est son atout, pas son point faible. Nous avons bien sûr des désaccords, et nous en aurons encore. Mais au sein de l’OTAN – ainsi qu'avec nos partenaires et avec la Russie désormais – nous parlons de nos différences et nous allons de l’avant, ensemble. Le 1er janvier, Jaap de Hoop Scheffer prendra les rênes de l’Alliance. Ceux qui le connaissent déjà bien connaissent sa force de caractère. Ceux qui ne le connaissent pas encore la découvriront bientôt. Le visage au sommet changera, mais ce sera la même OTAN transformée.

Pendant mon mandat de secrétaire général, j’ai vu tout ce que pouvait faire notre nouvelle OTAN, que ce soit dans les villages de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo ou de l’ex-République yougoslave de Macédoine*, où les enfants peuvent à présent vivre en paix et avoir des perspectives, sans plus connaître la guerre ni l’exil, et tout cela grâce à la détermination de plus d’un demi-million de soldats de l’OTAN qui ont été déployés dans les Balkans depuis le milieu des années 1990. J’ai vu les dernières divisions et les derniers préjugés de l’époque de la Guerre froide transcendés autour de la table du Conseil OTAN-Russie, à Rome, et lors du plus vaste élargissement de l’OTAN, au sommet de Prague.

J’ai vu ce dont les terroristes étaient capables dans les décombres des tours jumelles, et comment l’OTAN a su se réinventer pour aider à les mettre en échec. J’ai vu les troupes des pays de l’Alliance faire naître l’espoir dans les rues de Kaboul, un continent et demi au-delà de l’ancien rideau de fer. Mais par-dessus tout, j’ai vu une Alliance transformée faire ce qu’elle fait le mieux depuis 1949 : apporter la paix et la sécurité là où il le faut, quand il le faut. Voilà le message simple que tout le monde devrait comprendre, et faire sien.