Il incombe individuellement à chaque Allié de s’adapter au changement climatique. Mais l’Alliance doit également agir collectivement. Il est urgent que l’OTAN prenne acte de l’ensemble des changements qui affectent l’environnement, qu’elle réagisse face au changement climatique et qu’elle adapte ses capacités. Le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes ont de lourdes conséquences pour l’OTAN aux niveaux tactique, opératif et militaro-stratégique.

L’OTAN est la plus grande alliance militaire au monde. Son caractère multinational mais aussi l’adaptation continue de sa structure et de ses capacités lui permettent d’être réactive face à l’évolution de l’environnement de sécurité, et notamment face au changement environnemental.

Le rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial place les événements climatiques extrêmes en tête du classement des dix risques les plus importants en termes de probabilité. Pour ce qui est de la gravité d’impact, le premier risque est la non-atténuation du changement climatique et la non-adaptation à celui-ci, devant les armes de destruction massive, les cyberattaques et les maladies infectieuses. Les événements climatiques extrêmes ainsi que la non-atténuation du changement climatique et la non-adaptation à celui-ci constituent donc les éléments déterminants de cette matrice des risques, loin devant les facteurs économiques, sociétaux et technologiques.

Selon le rapport, le changement climatique « frappe plus fort et plus rapidement que beaucoup ne l’avaient prévu. Il semblerait que les cinq dernières années soient en bonne voie pour être les plus chaudes jamais enregistrées, les catastrophes naturelles devenant plus intenses et plus fréquentes, l’année dernière ayant été marquée par des conditions météorologiques extrêmes sans précédent dans le monde entier ».

État des connaissances scientifiques

Les mesures de l’augmentation anthropique (due à l’homme) de la concentration de gaz à effet de serre effectuées au cours des 200 dernières années mettent en évidence un important réchauffement des composantes du système climatique (atmosphère, océans, surfaces continentales et masses de glace) dans le monde entier sur plusieurs décennies. Les schémas de circulation du système océan-atmosphère évoluent en permanence. Il en résulte des fluctuations qui se produisent sur différentes échelles de temps. La tendance de fond au réchauffement climatique et la vitesse rapide à laquelle il se produit sont le signe que les changements actuels diffèrent des variations naturelles du passé.

L’environnement dans lequel l’OTAN opérera demain sera donc radicalement différent. Si l’Alliance veut rester un pourvoyeur de sécurité efficace, elle doit appréhender les implications du changement climatique et adapter ses stratégies et ses capacités en conséquence.

Pour orienter ses travaux d’adaptation, l’OTAN peut s’appuyer sur les publications du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Le GIEC est l’organisme de l’ONU chargé de fournir des évaluations de l'état des connaissances scientifiques sur les changements climatiques. Il compte 195 pays membres et 161 organisations ayant le statut d’observateur.

Tous les pays de l’OTAN sont membres du GIEC. Les scénarios du GIEC, qui correspondent chacun à un profil représentatif d’évolution de concentration, font l’objet d’un solide consensus au sein de la communauté scientifique et parmi les États, et ils devraient donc servir d’orientation générale à l’action politique. L’OTAN doit examiner de manière approfondie le fruit de ce consensus, qui inclut aussi des scénarios extrêmes et tient compte de la dynamique élevée des processus impliqués dans le changement climatique, ainsi que tous les risques qui en découlent.

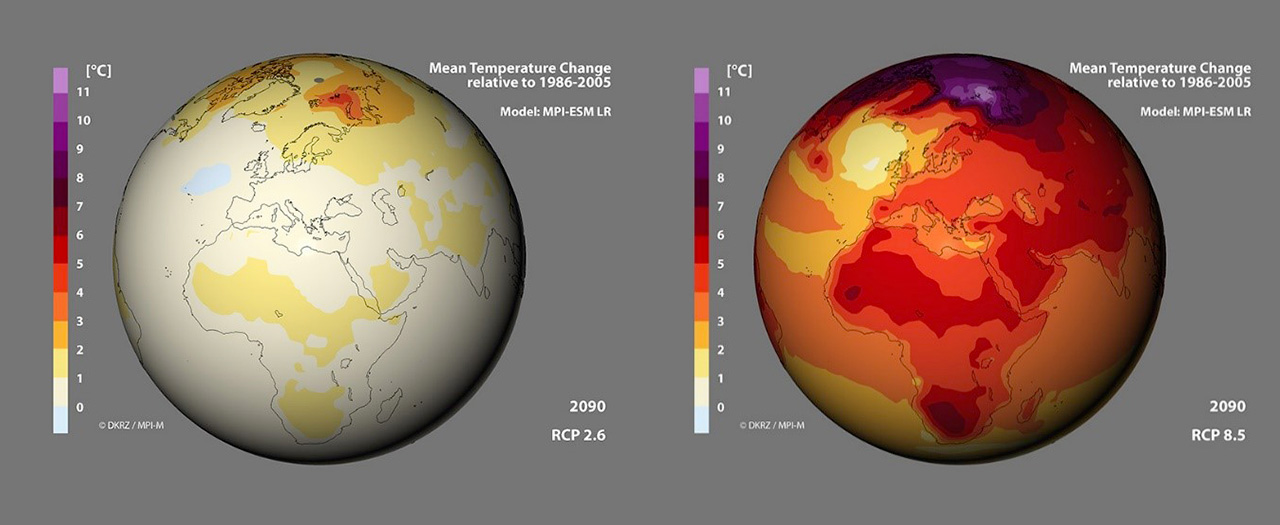

Dans ces deux profils représentatifs d’évolution de concentration (RCP) – le RCP 2.6 (très rigoureux) et le RCP 8.5 (scénario le plus défavorable) –, l’écart moyen de température à la surface de la Terre par rapport à la période 1986-2005 est réparti de manière similaire. C’est l’Arctique qui devrait connaître le changement le plus important, avec une température qui augmenterait de plus de 10 degrés (le RCP 1.9 est quant à lui un profil d’évolution où le réchauffement climatique serait maintenu sous le seuil des 1,5 °C, ce qui correspond à l’objectif ambitieux de l’accord de Paris). Source : DKRZ/MPI-M

S’agissant de la gestion des risques, de la sécurité environnementale et du maintien en condition des capacités de défense, les points suivants doivent être pris en considération :

Selon de nouvelles évaluations scientifiques, de plus en plus d’éléments tendent à prouver que ce qui a un temps été considéré comme le « scénario le plus défavorable » du GIEC (hausse des émissions de gaz à effet de serre et températures jusqu’à 5 °C plus élevées qu’à l’ère préindustrielle d’ici 2100) va devenir le scénario de référence le plus généralement accepté. Il faut donc en tenir compte pour l’adaptation des capacités et la planification stratégique militaire.

Les concentrations de gaz à effet de serre ne vont pas subitement diminuer, quels que soient les efforts déployés par les responsables politiques.

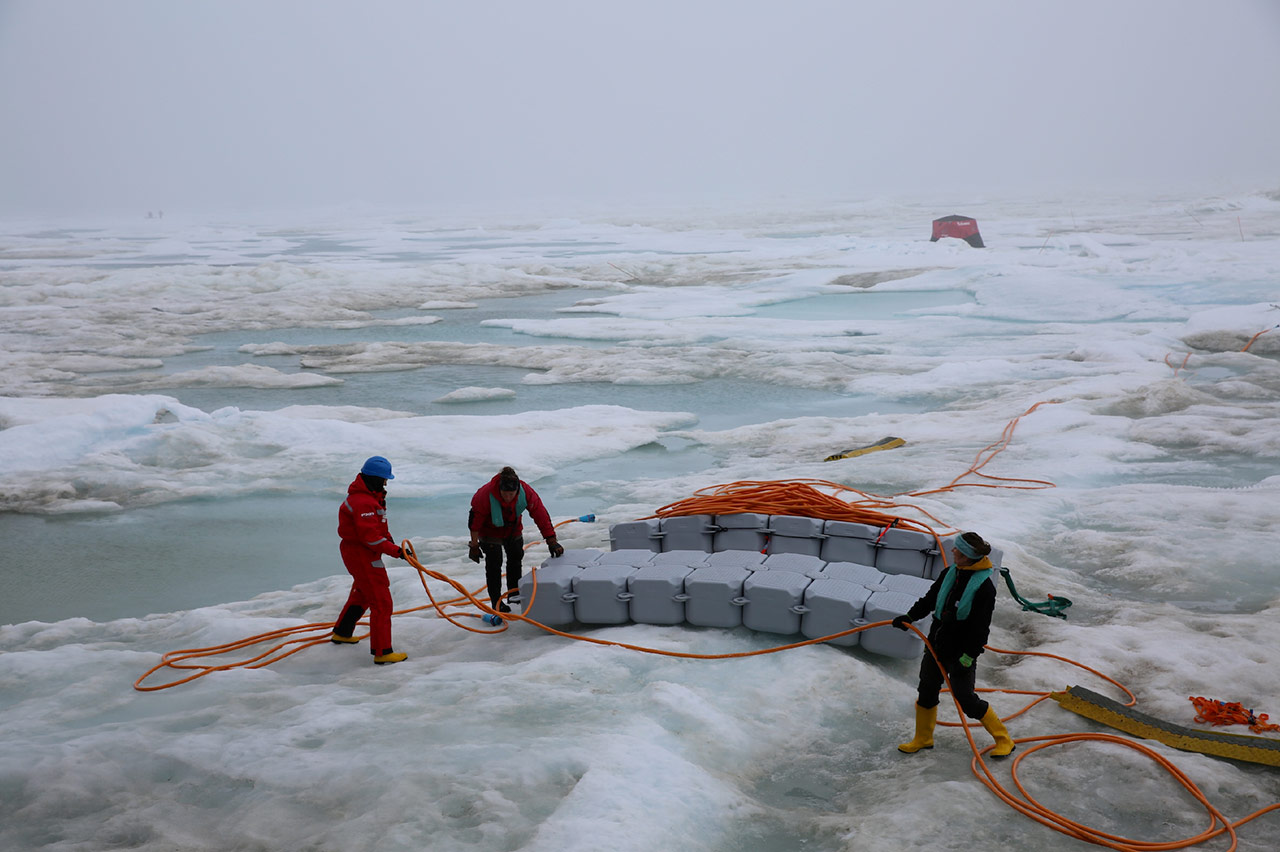

L’Arctique est l’épicentre du changement climatique.

Le dégel du pergélisol libère du méthane, un gaz à effet de serre bien plus puissant que le dioxyde de carbone. Différents processus complexes (comme les rétroactions biotiques) en découlent et pourraient aussi contribuer au réchauffement climatique. Or ils ne sont pas encore inclus dans les modèles climatiques du GIEC. Le problème risque donc encore de s’aggraver.

Les courants océaniques subissent des modifications régionales, et les thermoclines connaissent elles aussi des changements (il se produit dans les océans une circulation à grande échelle sous l’effet des variations de densité liées aux différences de température et de salinité).

Les modèles climatiques prédisent depuis longtemps, et à juste titre, le refroidissement de l’Atlantique subpolaire, qui serait associé à l’affaiblissement du système du Gulf Stream.

Les points de bascule, seuils dont le dépassement pourrait conduire à un nouvel état irréversible et critique du système atmosphère-océan, sont un risque à étudier. Il faut évaluer en permanence quelles pourraient en être les conséquences sur les opérations militaires.

Il est important que la planification des opérations militaires prenne en compte les conséquences du scénario du GIEC le plus probable, d’autant plus que certaines opérations de l’OTAN peuvent durer plus d’une décennie.

Tous les scénarios climatiques envisagés auront des conséquences pour les militaires. Les défis opérationnels auxquels les différentes composantes des forces armées vont être confrontées sont décrits ci-après.

Opérations aériennes

Les changements climatiques affecteront les opérations aériennes de différentes manières. Les performances des aéronefs au moment du décollage et de l’atterrissage dépendent directement de la température de l’air, de la pression (ou de l’altitude de l’aérodrome) et du vent. L’augmentation des températures induite par le changement climatique entraîne une dégradation des performances des aéronefs et peut rendre nécessaire le prolongement des pistes ou la mise à niveau des moteurs, comme cela a déjà été le cas en Afghanistan pour les avions de transport et les hélicoptères.

La fréquence et l’intensité accrues des tempêtes de sable et de poussière, qui s’expliquent par l’extension des sous-régions arides et semi-arides, vont de plus en plus souvent entraver les opérations en raison des limites du vol à vue (dans les zones d’intervention, les vols sont tactiques et les règles de vol à vue s’appliquent donc en général).

Une tempête de sable et de poussière s’approche du camp de la FIAS à Mazar-i-Sharif (Afghanistan) et va réduire la visibilité à moins de 100 m. Quand les conditions rendent le vol à vue impossible, les options tactiques, notamment pour les opérations de sauvetage, sont fortement limitées. Une telle tempête a également des effets négatifs sur la santé humaine (augmentation du risque d’infection) et peut perturber le fonctionnement des installations solaires, en plein essor. Source : forces armées allemandes

Le renforcement du courant-jet de l’Atlantique-Nord provoqué par le changement climatique va accroître le risque d’intensification des phénomènes de cisaillement du vent et de de turbulence en air clair. Or les avions, et notamment les avions-cargo, doivent éviter les zones de forte turbulence, ce qui complique encore la planification des missions. Un changement régional du courant-jet aura donc des conséquences directes sur le trafic aérien dans le couloir transatlantique, très fréquenté. Il faut de plus tenir compte du rayonnement cosmique nocif auquel sont exposés les équipages sur les missions et les itinéraires septentrionaux.

Le réchauffement climatique augmente également le risque de surchauffe des aéronefs militaires et des bases aériennes, dont l’atténuation nécessite d’accroître l’effort logistique et la consommation d’énergie.

Dans les aéroports, la modification des directions principales des vents est aussi à prendre en compte (en raison du dépassement progressif de la valeur maximale admissible de la composante de vent de travers). Elle risque de rendre nécessaires des modifications structurelles, comme le changement d’orientation des pistes.

Dans la région Arctique-Grand Nord, du fait des changements climatiques, il va falloir modifier les exigences relatives au dégivrage (en protégeant davantage l’environnement), les itinéraires de ravitaillement (que le dégel du pergélisol pourrait bloquer) et les aérodromes (p. ex. en mettant à disposition des carburants alternatifs durables). Les procédures de recherche et sauvetage devront également être adaptées. Dans le cadre des futures missions des aéronefs sans pilote, des liaisons de données stables seront nécessaires pour les communications, et des systèmes GPS résilients pour les procédures de contrôle et d’application. Or, dans l’Arctique, ces deux éléments indispensables sont soumis à de fortes perturbations et aux effets de la météo spatiale. Des investissements supplémentaires pourraient être requis pour les rendre plus résilients.

Opérations maritimes

Les capacités maritimes de l’OTAN dans l’Arctique vont se heurter à un certain nombre de difficultés, imputables à différents facteurs : températures de l’air extrêmement froides associées à des vitesses de vent élevées, obstacles de glace, mer démontée et vagues de grande amplitude, isolement (défaillances/erreurs du GPS, liées aux effets de la météo spatiale et aux exigences de navigation élevées) et exposition accrue au rayonnement du fait de l’appauvrissement de la couche d’ozone au-dessus de l’Arctique. Il faut adapter les systèmes d’armes et les munitions aux conditions de température extrêmes et aux changements de température rapides, les systèmes d’armes et les capteurs étant souvent optimisés pour une plage de température précise. De telles exigences d’adaptation peuvent, si nécessaire, être anticipées grâce à la simulation.

La situation est tout aussi problématique dans des eaux plus chaudes. Dans le golfe d’Aden, par exemple, les turbines de plusieurs frégates britanniques sont tombées en panne à cause de l’augmentation de la salinité. Et la hausse de la piraterie sur fond d’instabilité causée par la sécheresse, la désertification et la famine est la preuve de l’impact que les conséquences indirectes du changement climatique peuvent avoir sur les opérations de l’OTAN. Les processus océanographiques comme le refroidissement de l’Atlantique subpolaire vont de pair avec des changements de régimes de précipitation et d’autres facteurs contribuant à la montée du niveau de la mer. Les modifications des flux maritimes auront aussi des conséquences sur la reconnaissance et la surveillance maritimes, ainsi que sur la guerre sous-marine.

Le changement climatique touche aussi l’économie maritime. Le recul de la banquise arctique va ouvrir de nouvelles routes commerciales et attiser la concurrence pour les ressources. Cette vaste zone géographique et ses accès côtiers limités vont vraisemblablement générer des tensions supplémentaires autour de l’exploitation de nouvelles ressources maritimes et matières premières. Il faut toutefois noter que la nature de l’environnement limite les possibilités d’exploration par voie terrestre ou aérienne.

Opérations terrestres

Les conséquences sur les opérations terrestres devraient être tout aussi dramatiques. Les conditions climatiques dans lesquelles le personnel militaire va devoir mener des opérations seront de plus en plus extrêmes et source de nouveaux défis, comme la diminution des ressources en eau potable disponibles dans certaines régions à cause de la désertification. Selon un récent rapport du Pentagone, inondations, températures extrêmes, vent, sécheresse et incendies constituent un risque majeur pour plus de 50 pour cent des bases militaires américaines, y compris les bases opérationnelles à l’étranger.

Les conditions climatiques extrêmes sont également responsables de l’usure prématurée des équipements (armes, véhicules, etc.). Par exemple, en Afghanistan, les armes s’enrayaient plus souvent à cause de l’aridité de l’environnement, et dans les bases militaires, l’on s’efforçait tant bien que mal de maintenir une température adéquate, car la chaleur affectait non seulement les soldats (augmentation du stress thermique physiologique), mais aussi les ordinateurs et autres équipements électroniques.

Le changement climatique pose aussi des difficultés de taille en termes de logistique militaire. Des itinéraires d’approvisionnement opérationnels peuvent ainsi être coupés à cause d’inondations, de la neige, de la glace ou d’une tempête. Les itinéraires de transport qui empruntent des routes côtières sont particulièrement vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes.

Opérations spatiales

Le milieu spatial n’est pas non plus épargné par le changement climatique. Les installations de lancement sont majoritairement situées à proximité des côtes et légèrement au-dessus de niveau de la mer. Elles sont donc menacées par la montée du niveau de la mer consécutive au changement climatique. Des rafales de vent imprévisibles et des changements dans la configuration des vents pourraient avoir des conséquences sur les trajectoires de lancement des satellites et des missiles, voire mettre en péril les opérations spatiales dans certaines régions.

Les changements dans les couches supérieures de l’atmosphère et la nécessité de rendre les satellites résistants aux effets de la météo spatiale seront source de difficultés supplémentaires pour les projets de nouveaux centres de lancement de missions spatiales, les opérations et les applications comme l’observation de la Terre, les liaisons optiques, la transmission de données à large bande, la surveillance des pipelines et des frontières, et la gestion des inondations. Tout cela est d’autant plus grave que le lancement de centaines de picosatellites (masse inférieure à 1 kg), de microsatellites (masse inférieure à 100 kg) et de petits satellites (masse inférieure à 500 kg) à des fins civiles et militaires est prévu dans les prochaines années.

Et maintenant ?

La réaction de l’OTAN face au changement climatique n’a que trop tardé, au vu de l’impact négatif de celui-ci sur les opérations militaires.

Les Alliés doivent notamment réaliser des mesures et fournir des données environnementales normalisées afin d’améliorer la prédictibilité et la modélisation du climat. L’Alliance pourrait aussi favoriser l’innovation technologique axée sur la conception de systèmes de propulsion durables et zéro émissions nettes dans les secteurs aéronautique et maritime. L’intelligence artificielle et les nouveaux systèmes d’observation de la Terre offrent de nouvelles possibilités d’analyse du changement climatique et de ses conséquences.

Étant donné le risque de rétroactions positives, le risque de points de bascule et l’aggravation du réchauffement climatique au cours des prochaines décennies, auxquels viennent s’ajouter des modifications à long terme voire irréversibles des situations météorologiques, une situation radicalement nouvelle se dessine pour les forces armées de l’OTAN. Mais l’Alliance peut s’adapter de nombreuses façons.

Les 23 et 24 mars 2021, les ministres des Affaires étrangères des pays de l’OTAN ont approuvé un agenda sur le changement climatique et la sécurité. Il sera suivi d’un plan d’action qui décrira comment l’OTAN entend faire mieux connaître cette thématique grâce à la surveillance et au suivi du changement climatique, opérer dans un nouvel environnement et atténuer les effets du changement climatique.

Cet article est le premier d’une mini-série consacrée aux conséquences opérationnelles du changement climatique. Le prochain article portera sur les effets de la météo spatiale et sur les modifications survenant dans les couches supérieures de l’atmosphère en raison du changement climatique, ces phénomènes représentant une menace supplémentaire pour la sécurité environnementale et la sécurité énergétique.