Le 29 mars 1958, il y a donc soixante ans, le Conseil de l'Atlantique Nord créait le Comité scientifique de l'OTAN et la fonction de conseiller scientifique du secrétaire général de l'Organisation. L'historien des sciences Simone Turchetti a étudié l'évolution de l'activité de parrainage de la recherche scientifique menée depuis lors par l'OTAN. Il explique en quoi cette activité a également contribué à promouvoir un dialogue constructif entre Alliés, favorisant ainsi la cohésion de l'Alliance.

Aujourd'hui, le programme OTAN pour la science au service de la paix et de la sécurité (SPS) finance, partout dans le monde, des activités de recherche associant des scientifiques de pays de l'Alliance et de pays partenaires du monde entier. Si les informations concernant les travaux en cours et les possibilités de financement sont largement diffusées, les origines du programme sont beaucoup moins connues. Quand a-t-il été instauré ? Comment a-t-il évolué ?

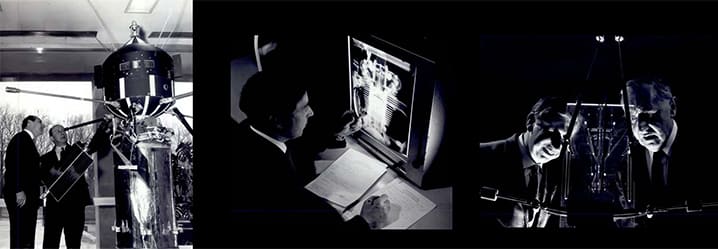

La première réunion du Comité scientifique a eu lieu le 29 mars 1958. Le premier conseiller scientifique de l'OTAN est le professeur Norman Ramsey, qui se verra plus tard récompensé d'un prix Nobel pour ses travaux dans le domaine de la physique nucléaire. ©OTAN

Certains documents relatifs au programme scientifique de l'OTAN, qui a précédé le programme SPS et a été mis en place sous les auspices du Comité scientifique, sont désormais disponibles auprès des Archives de l'OTAN. Ils éclairent d'un jour nouveau les multiples retombées de l'investissement de l'Alliance dans la recherche scientifique. De manière très intéressante, ils montrent que l'activité de parrainage déployée par l'OTAN, qui a débuté il y a tout juste soixante ans, a fait beaucoup pour le progrès scientifique mais aussi, et tout autant, pour les relations entre Alliés au plus fort de la Guerre froide. Nous savons aujourd'hui qu'à l'époque, le travail de promotion et de conception d'un programme scientifique est venu à point pour contribuer à l'effort d'établissement d'un dialogue constructif entre délégations, faisant quasiment office d'outil de diplomatie parallèle.

Fin des années 1950, quand le programme voit le jour, l'OTAN est très demandeuse d'actions diplomatiques, en particulier de mesures susceptibles de l'aider à surmonter les difficultés qui nuisent à sa cohésion. Les responsables français et britanniques contestent en effet l'idée selon laquelle les États-Unis doivent contrôler seuls le bouclier nucléaire. Malgré les craintes qui existent à cet égard, l'Italie et la Turquie, à la différence de la Norvège et du Danemark, acceptent d'accueillir des armes nucléaires sur leur sol. La crise de Suez fait apparaître ces dissensions au grand jour, amenant les « Trois Sages » de l'OTAN – les ministres des Affaires étrangères de l'Italie, de la Norvège et du Canada – à souligner dans leur rapport combien il importe de trouver les moyens d'assurer la cohésion et le renforcement de l'Alliance. Ils suggèrent notamment, à cet effet, d'investir dans la recherche scientifique.

Cette recommandation s'avère tout à fait prophétique : après le lancement du premier satellite Spoutnik par l'URSS, le Conseil de l'Atlantique Nord ordonne la constitution d'un comité scientifique. Dès avril 1958, le secrétaire général adjoint pour les affaires scientifiques (ou conseiller scientifique de l'OTAN), tout juste désigné, invite des scientifiques occidentaux de premier plan à se réunir régulièrement pour concevoir un programme de parrainage.

Pendant les cinquante années suivantes, ce ne sont pas moins de trois générations de chercheurs renommés qui ont contribué à façonner le programme scientifique de l'OTAN, qui, au fil du temps, s'est mué en système multidimensionnel permettant l'attribution de bourses d'études, l'organisation de séminaires faisant une large place aux cours magistraux (stages d'étude de haut niveau) ainsi que l'octroi de subventions pour des projets de recherche innovants.

Au début des années 1960, la dotation annuelle du programme grimpe à cinq millions de dollars ; par la suite, elle s'accroît encore, notamment quand les économies occidentales se retrouvent durement frappées par l'inflation. Les délibérations des délégués sur les demandes de subventions pour la recherche ont, tout particulièrement, contribué à installer un dialogue constructif entre les Alliés, qui devaient travailler ensemble pour déterminer à quels thèmes il convenait de donner priorité et pour constituer des sous-groupes spécialisés. La recherche du consensus a fait émerger des synergies politiques ou, à tout le moins, a permis d'échapper à des dissensions plus profondes à certains moments critiques de l'histoire de l'Alliance.

Changements d'orientation

Les premières recommandations du Comité scientifique tiennent compte du rapprochement intervenu entre les États-Unis et le Royaume-Uni après la crise de Suez ; les deux pays venaient alors de signer, dans le plus grand secret, un accord de défense mutuelle. Le programme scientifique de l'OTAN a ainsi pu s'orienter dans le sens préconisé par les États-Unis. Émerge donc ce que le troisième conseiller scientifique de l'OTAN, le physicien américain William Nierenberg, appela la « philosophie mixte » du programme, qui veut que les projets scientifiques soutenus financièrement favorisent la cohésion et, en même temps, répondent à des besoins en matière de défense. Par exemple, le programme finance des projets de recherche océanographique conçus par un sous-groupe du Comité qui doivent servir aux opérations navales de l'OTAN (en particulier la lutte anti-sous-marine).

Parmi les premières initiatives de coopération scientifique, une portait sur le développement du satellite anglo-américain « UK2 », mis en orbite en 1964 (à gauche), et une autre sur un système de modulation par impulsions et codage facilitant la transmission d'images télévisées (à droite). ©OTAN

Prônée par le physicien américain Isidor Rabi, lauréat du prix Nobel et pionnier dans le domaine des radars, ainsi que par le zoologiste britannique Solomon (dit Solly) Zuckerman, maître de la recherche opérationnelle, cette philosophie de financement est toutefois rapidement revue, notamment parce que le partenariat entre les États-Unis et le Royaume-Uni ne fait pas long feu. En 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, le président John Kennedy décide, sans consulter les Alliés, de retirer les missiles nucléaires de Turquie ; la même année, les États-Unis renoncent à produire le missile Skybolt (qui avait été promis au Royaume-Uni). Ces deux décisions provoquent un refroidissement des relations transatlantiques et, par ricochet, font apparaître des divergences de vues quant à la direction à donner au programme scientifique de l'OTAN.

Au cours de la seconde moitié des années 1960, d'autres pays expriment le souhait de réorienter le programme. Les Alliés dont les économies sont moins développées (Italie, Grèce, Portugal et Turquie) demandent de réaiguiller l'investissement scientifique de l'OTAN de manière à leur permettre de rattraper leur retard technologique croissant par rapport aux États-Unis. Mais Isidor Rabi et les responsables du département d'État américain s'opposent à ce que le programme scientifique soit utilisé comme aide au développement économique. Cette confrontation isole davantage encore les États-Unis, d'autant plus qu'à cette époque de guerre du Viet Nam, la République fédérale d'Allemagne cherche des soutiens pour l'établissement d'un dialogue avec des pays du bloc de l'Est et que le ministre belge des Affaires étrangères, Pierre Harmel, s'apprête à publier un rapport recommandant à l'Alliance de s'employer davantage à promouvoir la détente politique.

À ce moment déjà, affaires politiques et affaires scientifiques ont, à l'OTAN, atteint un point de rupture. En octobre 1966, lors d'une réunion – tendue – du Comité scientifique qui se tient au Portugal, le physicien français Louis Néel, lauréat du prix Nobel, fait savoir que son pays s'opposera fermement à toute augmentation du budget. La même année, le président Charles de Gaulle annonce que la France se retire de la structure militaire intégrée de l'OTAN, ce qui entraîne le déménagement du siège de l'Organisation de Paris à Bruxelles. Mais le différend sur l'avenir du Comité subsiste, et un « groupe exploratoire des six », réunissant les principaux membres du Comité, propose même sa dissolution.

Une nouvelle priorité : l'environnement

Cependant, le Comité n'est pas démantelé, notamment grâce à son inlassable défenseur, Isidor Rabi. Conscient que le programme scientifique de l'OTAN ne peut plus coller à des préoccupations de défense et doutant de la valeur ajoutée de la coopération en matière de développement, M. Rabi préconise, lors des manifestations marquant le 10e anniversaire du Comité, en 1968, de donner priorité aux recherches portant sur des questions environnementales.

Le fait-il parce qu'il pense qu'un dialogue sur la durabilité environnementale donnerait les résultats diplomatiques que la science n'offre plus ? Ou y a-t-il chez lui une prise de conscience environnementale, comme chez nombre d'habitants des pays occidentaux ? Quoi qu'il en soit, il s'avère que M. Rabi a été aussi prophétique que les Trois Sages ne l'avaient été avant lui. En effet, l'année suivante, le président des États-Unis lui-même, Richard Nixon, plaide pour le lancement d'un programme environnemental à l'OTAN, et le Comité sur les défis de la société moderne (CDSM) est constitué pour coordonner l'action de l'Organisation dans le domaine de l'environnement.

Cette évolution annonce la réorganisation du Comité scientifique. En octobre 1969, celui-ci se réunit pour la première fois au département d'État et, à cette occasion, l'ingénieur allemand Eduard Pestel exprime ouvertement son soutien aux propositions de M. Rabi. Il avait certes, peu de temps avant, contribué à des études sur la durabilité environnementale dans le cadre du prestigieux Club de Rome, mais cette concordance de vues entre lui et M. Rabi reflétait les synergies qui se faisaient jour de manière plus générale entre la politique environnementale et les affaires politiques de l'Allemagne de l'Ouest et des États-Unis.

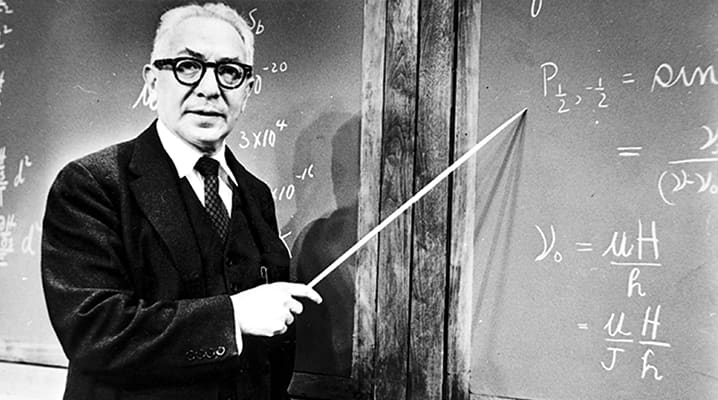

À la fin des années 1960, le physicien américain Isidor Rabi, lauréat du prix Nobel et pionnier dans le domaine des radars, sauve le Comité scientifique de la dissolution et préconise de donner priorité aux recherches portant sur des questions environnementales.

© www.thefamouspeople.com

Ce changement dans les priorités de l'OTAN en matière de parrainage scientifique se traduit par une modification des pratiques de recherche, par exemple par l'organisation d'exercices de suivi environnemental d'un type nouveau. L'instrumentation et les techniques utilisées dans les études antérieures sont mis à la disposition des sous-groupes du CDSM qui étudient la pollution atmosphérique et maritime. L'une de ces techniques accède même à la notoriété quand, en 1974, elle permet de rendre compte des conséquences environnementales du naufrage, au large des côtes de l'Adriatique, d'un cargo yougoslave, le Cavtat, qui transporte des additifs nocifs pour carburants.

Promotion de la stabilité

À l'approche des années 1980, l'investissement scientifique de l'OTAN prend un nouveau tournant. À l'occasion de son 20e anniversaire, le Comité scientifique diversifie ses activités et préconise de lancer le programme « La science au service de la stabilité ». Il s'agit d'un programme d'aide – ce qui rompt avec les principes de financement promus par Isidor Rabi – qui s'adresse uniquement à la Grèce, au Portugal et à la Turquie. Sa mise en place intervient alors que l'ingénieur mécanicien turc Nimet Özdas, qui avait participé dix ans plus tôt au débat sur l'écart technologique, est conseiller scientifique de l'OTAN. Elle procède du constat que la promotion de la science peut servir de force de stabilisation en période d'instabilité politique.

Le programme « La science au service de la stabilité » est peu à peu abandonné après la nomination de Margaret Thatcher au poste de premier ministre du Royaume-Uni et l'élection de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis, car leur arrivée au pouvoir ravive la Guerre froide avec, pour corollaire, l'exigence d'une plus grande force politique et économique. À ce moment, le contentieux déjà ancien entre la Turquie et la Grèce au sujet de Chypre a affaibli l'organisation multilatérale qu'est l'Alliance, et le chômage atteint des sommets dans la plupart des pays de l'OTAN. Le nouveau programme scientifique de l'Organisation vise indirectement à répondre à ces problèmes. Il connaît trois phases (1979-1986, 1987-1993, 1994-1997), pour un investissement total de 46 millions de dollars.

En 1980, le physicien français Robert Chabbal remplace M. Özdas au poste de conseiller scientifique. Cette nomination, à une époque où la France ne fait pas partie de la structure militaire de l'OTAN, est une nouvelle preuve que la promotion de la science au sein de l'OTAN peut constituer un outil efficace de diplomatie parallèle. Elle annonce en particulier le rapprochement des lignes politiques française et américaine qui suivra l'installation de François Mitterrand à l'Élysée.

Programme pour la science au service de la paix et de la sécurité

Dans les années 1990, l'association entre science et affaires politiques au sein de l'OTAN est plus évidente que jamais : un physicien des solides devenu homme politique, l'Espagnol Javier Solana – qui, en 1986, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, avait permis que son pays reste intégré à l'Alliance – est nommé secrétaire général de l'Organisation. Tandis qu'il est à la barre, l'OTAN s'ouvre à de nouveaux pays qui, avant l'effondrement de l'Union soviétique, étaient membres du Pacte de Varsovie.

Aux dires de Jamie Shea, aujourd'hui secrétaire général adjoint délégué pour les défis de sécurité émergents au Secrétariat international, l'Organisation est à ce moment « en mesure de se réinventer, d'évoluer avec son temps, et elle doit le faire faute de quoi elle sera frappée d'obsolescence ». La science joue un rôle crucial dans la « réinvention » de l'OTAN : le Comité scientifique puis, à partir de 2006, le programme pour la science au service de la paix et de la sécurité (SPS) érigent en priorité le parrainage de projets de recherche à mener en collaboration avec des pays d'Europe de l'Est, au service d'un partenariat et d'une coopération plus étroits avec l'Alliance.

La cyberdéfense, la lutte contre le terrorisme, la sécurité énergétique et la défense contre les agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires font partie des priorités définies pour le programme SPS, qui est géré par la Division Défis de sécurité émergents du Secrétariat international de l'OTAN, créée en 2010. ©OTAN

Pendant de nombreuses années, la Russie est le premier bénéficiaire du programme SPS. En 2014, l'annexion illégale de la Crimée entraîne la suspension de la collaboration de l'OTAN avec les scientifiques russes. Dans le même temps, l'Organisation intensifie la coopération s'exerçant avec l'Ukraine dans le cadre du programme, si bien que ce pays en devient le principal bénéficiaire. Ainsi, des projets SPS de grande envergure (concernant par exemple le déminage à but humanitaire, la détection des mines ou la télémédecine) aident l'Ukraine à se doter des capacités nécessaires pour faire face aux conséquences du conflit. Depuis 2010, le programme SPS relève de la compétence de la Division Défis de sécurité émergents, nouvellement créée, un transfert qui avait donné lieu à une nouvelle réorientation de l'investissement scientifique de l'Alliance. Désormais, conformément aux attributions de cette division, le programme est davantage axé sur les questions de sécurité : sont considérées comme prioritaires la cyberdéfense, la lutte contre le terrorisme, la sécurité énergétique et la défense contre les agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.

Seul un visionnaire de la trempe d'Isidor Rabi pourrait prévoir comment le programme scientifique de l'OTAN évoluera au cours du XXIe siècle. Mais l'histoire de ce programme, qui peut aujourd'hui être retracée de manière relativement précise, peut être riche d'enseignements. Il apparaît que, pris en tenaille entre des ambitions concurrentes – accroître la sécurité et renforcer les relations entre des Alliés souvent en désaccord – l'investissement scientifique de l'OTAN est loin d'avoir été inspiré uniquement par le désir de soutenir sans parti pris des recherches novatrices. De fait, on peut affirmer que, si l'Alliance a subsisté en tant qu'organisation multilatérale, c'est notamment, et dans une mesure étonnante, grâce aux possibilités d'échanges constructifs que son comité scientifique a ouvertes depuis le milieu du XXe siècle.

Pour aller plus loin

Un ouvrage retraçant l'histoire de l'activité scientifique à l'OTAN (S. TURCHETTI, Greening the Alliance: The Diplomacy of NATO’s Science and Environmental Initiatives, The University of Chicago Press) sera publié en novembre 2018. On peut trouver des données quantitatives sur le programme scientifique de l'OTAN dans diverses publications officielles de l'Organisation (par exemple : NATO and Science. Facts About the Activities of the Science Committee of the North Atlantic Treaty Organization, OTAN, Paris, 1967). Au sujet des activités océanographiques de l'Organisation, on se reportera aux articles suivants : S. TURCHETTI, « Sword, Shield and Buoys: A history of the NATO sub-committee on oceanographic research, 1959-1973 » in Centaurus 54/3 (2012), pages 205 à 231 ; Lino CAMPRUBÍ et Sam ROBINSON, « A Gateway to Oceanic Circulation: Submarine Surveillance and the Contested Sovereignty of Gibraltar » in Historical Studies on the Natural Sciences 46/4 (2016), pages 429 à 459. La citation de Jamie Shea est tirée de « The Berlin Wall Comes Down and the Soldiers Go Home », disponible à l'adresse suivante : http://www.nato.int/60years/video/videos-jamie.html.

Pour plus d'informations sur le programme OTAN pour la science au service de la paix et de la sécurité, on consultera les sources suivantes :

• Ligne du temps : histoire du programme scientifique de l'OTAN• Site web du programme SPS : website

• Twitter : @NATO_SPS