Facilité par la corruption, le commerce illicite engendre de multiples défis de sécurité aux quatre coins du globe. Des réponses sont requises de toute urgence à l'échelle mondiale.

La corruption et le commerce illicite sont parmi les causes profondes de l'instabilité qui règne dans de nombreuses parties du monde, notamment en Syrie et en Iraq, en Afrique – où les conflits s'enlisent –, ou encore dans les mégapoles du globe, où les conditions de vie ne cessent de se dégrader. Nous subissons tous les effets du commerce illicite et du phénomène pernicieux et généralisé qu'est la corruption : fragilisation du tissu social, épuisement des ressources limitées de la planète et extinction d'espèces menacées. La corruption a favorisé l'essor du commerce illicite, tant dans le monde réel que dans le monde virtuel, rendant les produits et les services de l'économie illicite plus accessibles. Parmi les acheteurs de ces marchandises illégales figurent tous ceux d'entre nous qui achètent du poisson qui ne devrait pas être pêché, du bois qui provient de forêts protégées, ou encore des ordinateurs et des téléphones portables dont les composants de base sont fabriqués par des travailleurs victimes de la traite. Il faut, pour préserver l'ordre mondial, accorder une priorité bien plus grande à la lutte contre les deux fléaux que sont la corruption et le commerce illicite.

Effet destructeur en Syrie

Le conflit en Syrie met en lumière l'effet destructeur qu'ont à long terme la corruption et le commerce illicite. Cette crise dévastatrice, qui a fait, selon les estimations, quelque 475 000 morts et 14 millions de blessés ou déplacés, n'a pas commencé qu'avec le Printemps arabe et le soulèvement d'un peuple contre son dirigeant autoritaire. Il y avait en effet une autre source majeure d'instabilité.

Cheikh Ghazi Rashad Hrimis touche le sol desséché de la province de Raqqa, dans l'est de la Syrie, où l'absence de pluie et une mauvaise gestion des terres et des ressources en eau ont forcé jusqu'à un demi million de personnes à fuir la région – novembre 2010.

© Reuters

Cinq millions de personnes ont quitté les zones rurales dans un exode massif provoqué en partie par des épisodes de sécheresse récurrents et par l'appauvrissement du fameux Croissant fertile du Proche-Orient. Ce n'est toutefois pas le changement climatique à lui seul qui a fait de la Syrie l'une des pays les plus urbanisés au monde entre 2002 et 2010. Dans les années 1970, le père de l'actuel président syrien Bachar Al-Assad avait lancé une campagne mal conçue en faveur de l'autosuffisance agricole. À mesure que l'eau s'est raréfiée, les gens ont creusé des puits encore plus profonds, en quête d'une ressource toujours moins accessible. En 2005, en réponse à ce problème de pénurie d'eau, le président Al-Assad a décidé d'interdire le forage de nouveaux puits, sauf permis délivré au préalable contre paiement d'une redevance.

Dans un système gangrené par la corruption, cette mesure n'a pas mis fin aux forages, car ceux qui avaient les moyens de verser des pots-de-vin ont pu creuser plus profondément dans le sol. Les droits relatifs à l'eau ont alors fait l'objet d'un commerce illicite, aggravé par la corruption. Mais même l'argent n'a offert qu'un répit de courte durée. La sécheresse, probablement rendue plus aiguë par le changement climatique, a continué de sévir dans ce qui fut jadis le légendaire Croissant fertile, jusqu'à ce que le peu d'eau restant se trouve à une telle profondeur qu'il n'était plus rentable de forer.

Ceux qui ont fui les régions touchées par la sécheresse se sont rassemblés dans les campements illégaux qui se sont développés à la périphérie des villes syriennes, où les conséquences de la mauvaise gouvernance ont contribué à l'insécurité des nouveaux arrivants. Ces nouvelles communautés, négligées par le gouvernement corrompu d'Al-Assad et caractérisées par un manque d'infrastructures, un taux de criminalité élevé, l'absence de services et le chômage, sont finalement devenues le foyer de la contestation qui s'est propagée pendant le Printemps arabe.

Mais l'histoire des victimes syriennes de la sécheresse ne prend pas fin avec l'avènement du Printemps arabe. Au contraire, ce dernier marque le début d'un effet domino : l'exode rural en Syrie est la première étape d'une longue série d'événements qui ont souvent pris un tournant plus tragique, les personnes déplacées ayant ensuite dû fuir la guerre civile et la destruction. Nombre d'entre eux sont partis pour l'Europe, empruntant les itinéraires dangereux des passeurs et s'embarquant dans des bateaux de fortune pour traverser les flots tumultueux de la Méditerranée.

Aidée par des fonctionnaires corrompus, toute une filière illégale s'est aujourd'hui mise en place pour faciliter le mouvement ou le trafic de personnes. Certains vendent tous les biens de valeur qu'il leur reste pour payer les trafiquants capables de mettre leur famille en lieu sûr. D'autres ne paient qu'une partie de leur voyage avant leur départ et se retrouvent endettés envers leurs passeurs à leur arrivée. Ils deviennent alors victimes de la traite des êtres humains et sont souvent forcés à travailler en Europe dans des conditions proches de l'esclavage. L'arrivée de millions de migrants aux abois dans les États voisins et en Europe a par ailleurs provoqué d'importantes crises politiques et économiques dans les pays concernés, qui n'étaient pas équipés pour les accueillir.

Des migrants venus de Syrie se réchauffent autour d'un feu dans un camp de fortune à proximité du village d'Idomeni en Grèce – mars 2016. © Reuters

Le Printemps arabe a commencé dans l'espoir et a dégénéré en un conflit prolongé qui provoque de grandes souffrances ainsi que d'innombrables pertes en vies humaines et en infrastructures. Le conflit syrien, comme beaucoup d'autres conflits dans le monde, est financé en partie par le commerce illicite, par des échanges transfrontaliers illégaux qui seraient impossibles sans l'action complaisante de fonctionnaires corrompus. Le trafic de drogue, d'êtres humains, de pétrole, d'antiquités, de cigarettes et d'autres produits de contrebande sert à financer l'achat d'armes et à entretenir les combattants du président Bachar Al-Assad tout comme ceux des groupes rebelles et des groupes terroristes.

Aujourd'hui, la Syrie concentre toute une série d'activités commerciales illégales, lesquelles favorisent plusieurs phénomènes déstabilisateurs : perpétuation du conflit, déplacements massifs de populations et amplification des dégradations écologiques. En Syrie, ce sont notamment des fonctionnaires corrompus et des organisations criminelles et terroristes telles que le Front Al-Nosra et le prétendu « État islamique » qui tirent profit de ce commerce. Par leur corruption, les acteurs étatiques affaiblissent l'État de l'intérieur. Aujourd'hui, lorsqu'il est l'œuvre d'acteurs non étatiques qui n'ont pas besoin de l'État ou qui cherchent à l'annihiler, le commerce illicite est synonyme de destruction de l'ordre existant et de la vie humaine. La situation en Syrie illustre bien ce que le commerce illicite et son catalyseur, la corruption, font de pire dans le monde actuel.

Croissance exponentielle du commerce illicite

Si, ces trente dernières années, les formes classiques du commerce illicite n'ont pas été éliminées, ses incarnations les plus récentes, elles, semblent évoluer de manière exponentielle. Elles doivent notamment cette croissance à l'informatique et aux réseaux sociaux, vecteurs des formes les plus dangereuses du commerce illicite : vente massive de stupéfiants, pornographie infantile, ou encore traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. On estime aujourd'hui les revenus générés par ces activités sur le web et sur les réseaux sociaux à plusieurs centaines de millions de dollars.

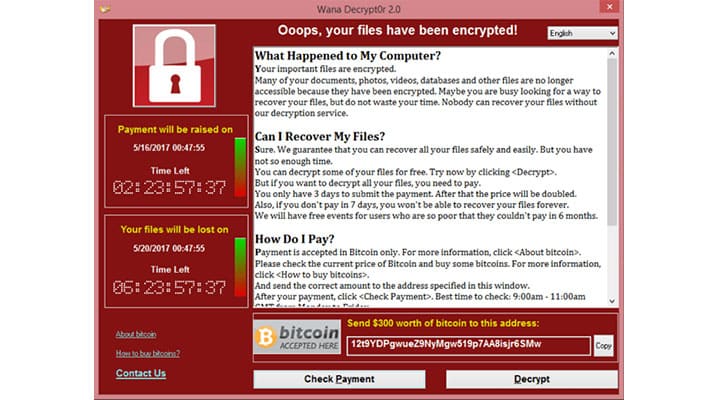

Dans le cyberespace – et plus particulièrement dans sa partie la plus occulte, le « dark web » –, les échanges commerciaux se font exclusivement sur la base de relations dépersonnalisées, voire, souvent, de manière anonyme. Les paiements ne se font plus dans des devises garanties par un État. En effet, les clients paient leurs achats dans une multitude de nouvelles monnaies virtuelles, dont le Bitcoin est la plus connue. De plus, dans cet univers illicite, le concept même de marchandise a changé, et il s'agit bien souvent de biens dématérialisés, qui ne peuvent pas passer physiquement de mains en mains. Les trafiquants les plus redoutables achètent des marchandises basées uniquement sur des algorithmes, comme les logiciels malveillants, les chevaux de Troie, les botnets, les rançongiciels et les pourriels mis sur le marché par des vendeurs malintentionnés, qui sévissent tant dans les pays en développement que dans le monde développé. Ces produits virtuels peuvent faire beaucoup de tort aux citoyens ordinaires, par exemple voler leur identité, leurs mots de passe ou les fonds détenus sur leurs comptes bancaires. Les pertes liées à ces produits immatériels représentent aujourd'hui des montants considérables. Celles dues aux seuls rançongiciels sont estimées à cinq milliards de dollars des États-Unis pour 2017.

En mai 2017, l'attaque réalisée à l'aide du rançongiciel WannaCry a infecté partout dans le monde des ordinateurs dotés du système d'exploitation Microsoft Windows, dont les données ont été chiffrées. La rançon pour les récupérer devait être payée en Bitcoin, monnaie virtuelle. © Wikipédia

C'est dans les pays du G7 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis), c'est-à-dire dans les plus grandes puissances économiques mondiales, que les changements apportés par la technologie sont les plus évidents. Toutefois, un cybercrime a récemment fait des victimes dans 189 pays. Le commerce illicite dans le cyberespace a par ailleurs facilité, sur le marché européen du carbone, le détournement de droits d'émission, qui a coûté cinq milliards d'euros aux États membres de l'Union européenne. Le but était d'attaquer la stratégie d'atténuation mise en place pour répondre au changement climatique et gérer les émissions de carbone. Cette fraude à grande échelle, qui est l'œuvre de criminels ordinaires, de banquiers corrompus, de terroristes et de « sociétés de façade », met en évidence l'un des plus grands défis à venir : la menace que représente, pour la survie de l'humanité, un monde virtuel insuffisamment réglementé.

Ce commerce florissant n'est pas l'apanage du cyberespace. En effet, c'est dans le domaine de la criminalité environnementale que le commerce illicite connaît sa plus forte croissance. Alors que les ressources de la planète s'amenuisent et que la population mondiale ne cesse de croître, les ressources nécessaires pour survivre sont soumises à une pression toujours plus forte. Tant les acteurs du commerce illicite que les fonctionnaires corrompus tirent profit des ressources limitées de la planète et exploitent la demande du marché en produits issus d'espèces menacées, notamment les cornes de rhinocéros, les défenses d'éléphants et les essences d'arbres protégées.

Dans un monde où la demande fait grimper les prix et où les pénuries contribuent souvent à l'essor de marchés illégaux et du marché noir, le commerce illicite se traduit par l'épuisement des ressources naturelles et la raréfaction des espèces sauvages. On constate que le commerce de poissons dont la pêche est interdite au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest et d'espèces braconnées destinées à la consommation personnelle ne cesse de progresser. Derrière ces transactions se cachent souvent des fonctionnaires qui se servent de leur position pour amasser des fortunes considérables. En réalité, le commerce illicite de diverses espèces et essences contribue de manière significative à la sixième extinction de masse sur Terre. C'est désormais une sélection anormale qui s'opère, et non la sélection naturelle – telle que décrite par Darwin –, qui a pourtant régi la vie sur Terre pendant des dizaines, voire des centaines de millions d'années.

Le monde en jeu

Le commerce illicite existe pour diverses raisons, mais c'est la corruption généralisée qui est au cœur même de telles activités. Ses causes sont diverses, il n'y a donc pas de solution unique. Des mesures exclusivement répressives, juridiques, ou militaires ne suffisent pas. Aujourd'hui, le commerce illicite menace les ressources dont nous avons besoin pour assurer la vie sur la planète. Pouvons-nous y mettre un terme ? La grande majorité des pays du monde ont signé l'accord de Paris sur le changement climatique, aux termes duquel ils sont convenus de mesures visant à limiter les émissions de carbone et à réduire ainsi l'ampleur du changement climatique. La communauté internationale est-elle également prête à travailler de concert pour faire face aux menaces que font peser sur le monde le commerce illicite et la corruption, et pour s'attaquer aux facteurs qui contribuent à leur essor ?

Des agents chargés de la protection de la nature brûlent 2,5 tonnes d'ivoire et de corne de rhinocéros saisis à Maputo (Mozambique), dans le cadre d'une campagne destinée à mettre fin au commerce illicite qui alimente une vague de braconnage des grands animaux en Afrique –

6 juillet 2016. © Reuters

Pour induire un tel changement, il faut bien plus qu'une modification de la réglementation relative aux échanges commerciaux, il faut également un contrôle de la population mondiale et de la pression qu'elle exerce sur l'équilibre de la planète. Il faut repenser le système financier afin d'offrir plus de transparence, restructurer le monde des entreprises pour privilégier la redevabilité et mettre en place des mesures de lutte contre la corruption pour combattre ceux qui favorisent le commerce illicite. Nous devons trouver les moyens de contrôler les acteurs non étatiques pernicieux qui sont les grands gagnants de la mondialisation des échanges commerciaux. Certaines branches du commerce illicite doivent-elles être dépénalisées ou moins régulées pour que nous puissions concentrer nos efforts sur les menaces les plus graves pour la communauté internationale ?

Bien souvent, les nouvelles technologies sont développées par le secteur privé, qui en a la propriété et la charge. La réglementation du cyberespace n'est donc pas exclusivement entre les mains de l'État ; elle requiert souvent la coopération du secteur privé, foncièrement plus amateur de profit que de gouvernance. Ce conflit d'intérêts complique la lutte contre le commerce illicite, à moins que l'on parvienne à établir des partenariats public-privé qui fonctionnent.

Les nouveaux défis de sécurité sont de taille, et rares seront les possibilités de modifier le cours des événements pour écarter les dangers qui pèsent actuellement sur la planète. Si l'on veut éliminer les racines complexes du commerce illicite, il va falloir mettre en place de meilleures politiques publiques et s'attacher à mieux appréhender les limites de la croissance, l'impact du changement climatique et de la corruption, ainsi que les conséquences de l'accroissement des disparités économiques, tant au sein des pays qu'entre eux.