Il y a exactement un an, le vice-président des États-Unis, Joe Biden, s'est exprimé à la Verkhovna Rada, le Parlement ukrainien. Il a parlé de la chance historique qu'offraient la révolution de la place Maïdan, le conflit avec la Russie et le besoin absolu de réformer le pays. Dans son discours, un thème est revenu à maintes reprises : la nécessité de combattre la corruption. M. Biden a souligné l'effet dévastateur de la corruption sur le pays et sur son processus de réforme. Il a également estimé que le « cancer de la corruption » était une menace du même niveau que l'agression commise par la Russie. Son message était clair : si l'Ukraine veut parvenir à instaurer un système démocratique, elle doit prendre la lutte contre la corruption au sérieux.

Dans ce combat, les États-Unis, l'Union européenne et d'autres donateurs se sont engagés à apporter à l'Ukraine un soutien tant moral que financier. Pourtant, l'histoire des efforts internationaux de lutte contre la corruption ne donne pas nécessairement beaucoup d'espoir de voir l'Ukraine triompher de ce fléau. Tout comme on l'a vu dans la lutte contre le cancer, chercher et promouvoir un remède universel est une erreur. Des pays comme l'Estonie, qui ont réussi à améliorer leur situation, y sont parvenus en suivant leur propre chemin, en parallèle ou même en contradiction avec les recommandations standardisées de la communauté internationale.

Évaluer les outils anticorruption : parvenir à tirer des enseignements

Après plus de 20 ans d'efforts internationaux de lutte contre la corruption, la même question se pose toujours : comment construire des sociétés basées sur des valeurs universelles, au sein desquelles la répartition des biens publics ne dépend pas des accointances avec les responsables politiques ou économiques. Depuis la construction de l'État américain, dont la réussite a souvent été attribuée au « dessein intelligent » inclus dans les Essais fédéralistes, le monde est convaincu qu'une bonne administration résulte nécessairement d'une bonne construction législative.

Le vice-président des États-Unis, Joe Biden, s'exprime devant les députés au Parlement de Kiev (Ukraine), le 8 décembre 2015. © REUTERS

« L'ingénierie constitutionnelle », ainsi que Giovanni Sartori a appelé cet effort de construction de l'État, a déjà plus d'un siècle – et même des succès jugés très modestes n'ont pas réussi à décourager ces activités. Partout dans le monde, une vague de réformes a visé à créer de « bons » gouvernements, autrement dit des gouvernements à la fois efficaces et vertueux. Un type de réforme particulier et plus récent au sein de ce mouvement largement établi est la lutte contre la corruption elle-même, à savoir l'introduction de législations visant à préserver l'intégrité des pouvoirs publics et à contrôler la corruption.

Plusieurs conventions internationales – la Convention de l’Union africaine, la Convention interaméricaine, la Convention du Conseil de l'Europe, et plus particulièrement, la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) – définissent un certain nombre d'instruments visant à freiner les particularismes.

L'UNCAC a été signée il y a exactement 13 ans. Avec 140 signataires, elle est considérée comme la figure de proue de tous les efforts anticorruption dans le monde. L'UNCAC conseille, entre autres, la création d'une agence anticorruption dédiée – actuellement une des grandes recommandations institutionnelles de la communauté internationale. Les donateurs et les gouvernements militent régulièrement en faveur de la création d'une telle agence en tant qu'élément important de l'architecture institutionnelle d'un pays et de ses grandes stratégies de lutte contre la corruption. Mais de tels instruments juridiques permettent-ils réellement d'atteindre le résultat désiré ? Entraînent-ils une réduction de la corruption ?

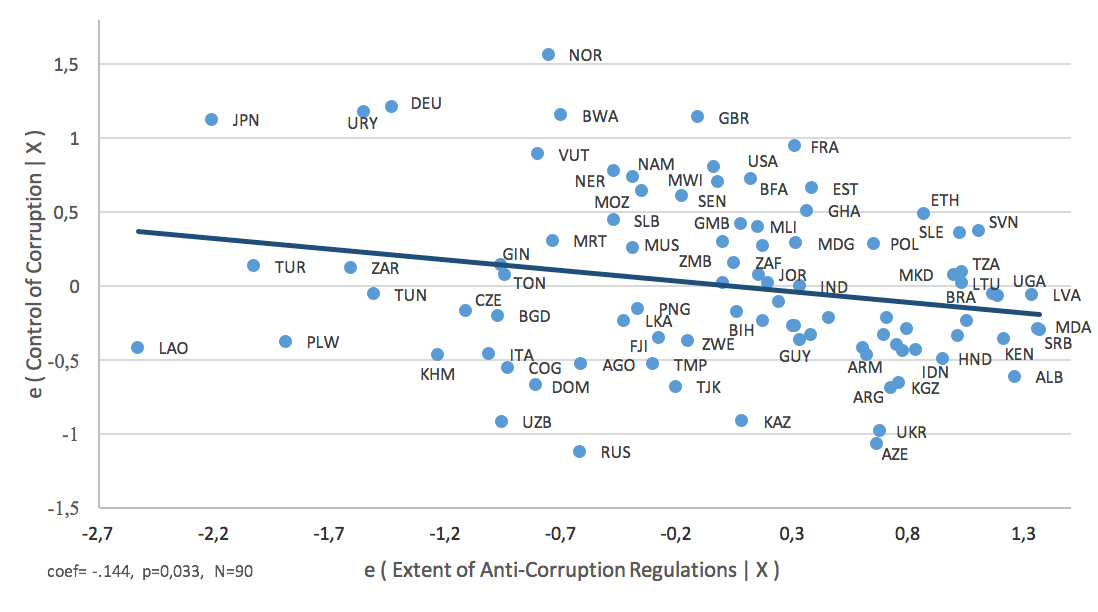

Graphique 1 – « Figure 1 : législation anticorruption et contrôle de la corruption, sources : Indicateur de bonne gouvernance dans le monde sur le contrôle de la corruption ; calcul de l'étendue des réglementations anticorruption »

Ces cinq dernières années, un projet financé par l'UE ANTICORRP a été mené pour évaluer le succès des efforts anticorruption. Le projet touche maintenant à sa fin, et nous sommes heureux de présenter quelques-uns des résultats de nos travaux – même s'ils peuvent sembler un peu décourageants.

Prenons par exemple le lien entre l'étendue globale des réglementations juridiques et le contrôle de la corruption. Nous l'avons mesuré à l'aide d'un indice combinant des indicateurs de réglementation sur les financements politiques, sur la diffusion d'informations financières et sur les conflits d'intérêts avec l'existence d'une agence anticorruption et d'un ombudsman. Un score élevé selon cet indice devrait indiquer un pays qui, d'après toutes les normes internationales, aurait un cadre juridique solide pour le contrôle de la corruption. Pourtant, le rapport entre l'étendue des législations anticorruption et les chiffres obtenus se révèle négatif (figure 1). Lorsque la législation est prolifique, il n'y a pas moins, mais au contraire plus, de corruption.

Naturellement, nous avons aussi analysé l'efficacité de chacun des instruments classiques de lutte contre la corruption. Nous avons d'abord examiné l'impact de la mise en place d'une agence anticorruption et d'ombudsmen. Après avoir suivi la situation pendant plusieurs années, nous n'avons pas trouvé d'impact particulier. Les scores en matière de corruption avant et après l'adoption de ces instruments étaient les mêmes.

Ensuite, nous avons analysé les réglementations encadrant le financement des partis, proposées en particulier par la Commission européenne et par le Groupe d'États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe. Dans certains États membres postcommunistes comme la Bulgarie, la Croatie et la Lettonie, mais aussi en Grèce et en Italie, une réglementation formelle nombreuse encadre strictement les financements politiques, et néanmoins ces pays ont de mauvais scores en matière de contrôle de la corruption. Parallèlement, les Pays-Bas et le Danemark – qui sont des démocraties plus anciennes et plus solides – n'ont guère de réglementation de ce type, et pourtant ils contrôlent mieux la corruption.

Ces constats ont été confirmés par des analyses quantitatives s'appuyant sur des données mondiales et européennes. Des restrictions juridiques sur le financement des partis n'entraînent pas de réduction des pratiques de corruption – elles pourraient même provoquer davantage de comportements délictueux. Si, historiquement, de telles réformes ont donné de bons résultats en Grande-Bretagne, nous n'avons pas pu trouver d'exemples contemporains dans lesquels la corruption aurait été endiguée par des réformes du financement des partis.

Les politiques anticorruption revisitées : tendances mondiales et réponses européennes face au défi de la corruption

Ces analyses économétriques ont livré des résultats clairs. Nous nous sommes en outre penchés sur la réglementation concernant la communication d'informations financières et les conflits d'intérêts, qui visent à empêcher les responsables publics de participer à un certain nombre d'activités susceptibles d'être considérées comme compromettant leur impartialité. Les responsables sont obligés de déclarer de tels conflits d'intérêts potentiels, des limites leur sont imposées quant aux biens qu'ils peuvent posséder, aux autres postes qu'ils peuvent occuper et aux cadeaux qu'ils peuvent accepter, et, dans certaines situations, il leur est imposé de se retirer du processus décisionnel parce que les décisions pourraient avoir des incidences sur leurs intérêts privés. Les résultats obtenus pour ce qui est de la réglementation sur les conflits d'intérêts étaient semblables à ceux obtenus pour le financement des partis.

Lorsque nous nous sommes penchés sur le développement socio-économique, nous avons constaté que les pays les plus affectés par la corruption tendaient à avoir les réglementations les plus complètes et les plus strictes. Les réglementations sur la communication d'informations financières pour les responsables publics ne se sont pas non plus révélées très efficaces. Leur effet sur le contrôle de la corruption était si minime que nous n'avons pas pu le considérer comme significatif. Ce n'est que lorsqu'elles sont associées à la liberté de la presse que ces réglementations commencent à faire une différence. La séparation entre sphère publique et sphère privée et l'encadrement des conflits d'intérêts sont certainement nécessaires à la bonne gouvernance, mais ils semblent davantage résulter de la manière dont l'État est organisé et dont la société juge ces pratiques sur le plan éthique – adopter des règles contre les conflits d'intérêts ne suffira pas à régler le problème lorsque les occasions sont nombreuses et la pression sociale faible ou inexistante.

La situation s'est finalement avérée différente lorsque nous nous sommes penchés sur des outils qui favorisent spécifiquement la transparence dans les affaires publiques. Si l'adoption d'une loi sur la liberté de l’information n'a pas semblé significative sauf lorsqu'elle était associée à une société civile développée et active, nous avons constaté qu'il y avait une corrélation significative entre la transparence budgétaire (mesurée par l'Open Budget Index) et un meilleur contrôle de la corruption.

Intégrité publique : l'importance du contexte

Donc, globalement parlant, les nouvelles ne sont pas bonnes. La plupart des instruments simples promus par les efforts anticorruption internationaux ne semblent pas fonctionner. L'explication que nous avançons, qui s'appuie sur de nombreuses années de recherches empiriques, n'est ni nouvelle ni compliquée. Le contexte est important. Cela étant, en général, cette remarque ne s'applique pas au cadre constitutionnel des pays, qui ne semble jouer aucun rôle.

Par contre, nous avons constaté que des éléments très concrets semblaient avoir leur importance. Outre la transparence fiscale, on peut citer l'absence de bureaucratie, une plus grande ouverture commerciale, l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'accès à internet et le dynamisme de la vie associative mesurés sur la base du nombre d'utilisateurs Facebook par pays.

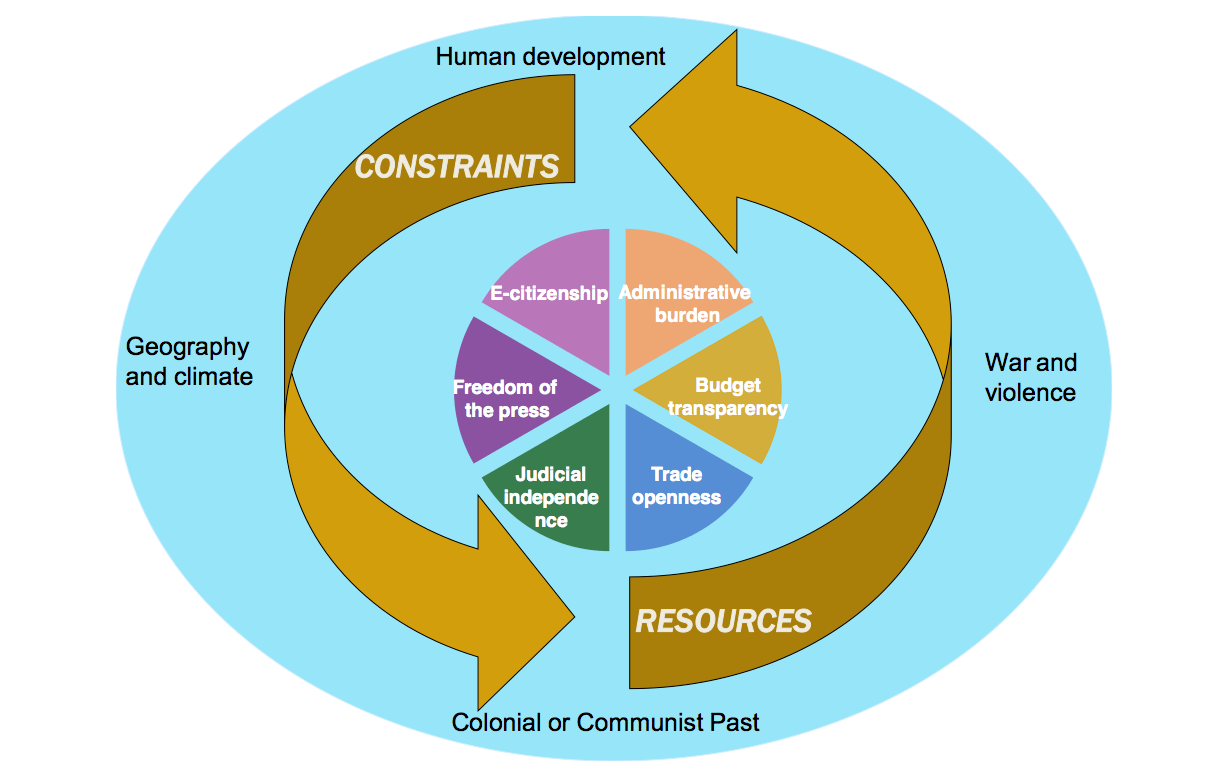

Dans nos précédents travaux, nous avons regroupé ces critères en facteurs générateurs d'opportunité de corruption (pouvoir discrétionnaire, excès de réglementation et bureaucratie, freins à la concurrence, absence de comptabilité des ressources matérielles telles que l'aide étrangère, les ressources naturelles, etc.) et en facteurs générateurs de contraintes pour les dilapidateurs de ressources publiques, tels que l'indépendance du pouvoir judiciaire et la capacité d'action collective des citoyens1.

Nous avons également analysé les indicateurs de ces facteurs par rapport au contrôle de la corruption et nous avons découvert qu'il y avait entre eux une corrélation positive. Ce résultat indique que pour contrôler de la corruption, il existe un mécanisme qui traverse à la fois l'État et la société, un équilibre entre ressources et contraintes inscrit dans le contexte du développement plus large mais aussi générateur d'un contexte politique spécifique, comme indiqué à la figure 2. Nous avons intégré ce référentiel dans un nouvel indice d'intégrité publique, qui mesure les cadres pour l'intégrité des pouvoirs publics à la lumière de données objectives et exploitables2.

Après avoir identifié ces facteurs contextuels, nous avons de nouveau analysé les instruments anticorruption. Nous voulions voir s'ils décevaient invariablement nos espoirs ou si, dans certains contextes sociétaux, ils étaient plus performants. Nous nous sommes penchés plus particulièrement sur les facteurs sociétaux qui pourraient renforcer les effets potentiels de la réglementation anticorruption.

Tester les outils anticorruption

L'indépendance du pouvoir judiciaire est apparue particulièrement importante tout au long de nos travaux, mais malheureusement il n'y a pas de solution miracle ici non plus. Aucune forme particulière d'organisation du pouvoir judiciaire ne favorise l'indépendance de celui-ci, qui est plutôt le résultat du pluralisme social. Idéalement, les élites dans le gouvernement et les élites dans la magistrature devraient venir d'horizons différents et ne pas avoir d'intérêts entièrement communs si l'on veut que la responsabilisation horizontale soit effective et que la collusion soit évitée. Également, il doit y avoir une société civile forte au sein de l'appareil judiciaire et des professions juridiques pour empêcher le pouvoir judiciaire d'être lui-même corrompu.

L'unique instrument qui a donné de bons résultats dans nos premières analyses est la transparence budgétaire. Nous avons essayé de voir dans quelles circonstances cette transparence débouche sur la responsabilisation. À cet égard, deux facteurs se sont révélés particulièrement importants : la liberté de la presse et des médias et la citoyenneté numérique. Un pays qui obtient de bons résultats avec ces indicateurs gagne davantage à donner des informations sur son budget. Plus particulièrement, l'interaction entre ces facteurs s'est avérée significative.

Quelles conclusions en tirer ? Que c'est la vigilance publique qui conditionne l'efficacité de la transparence fiscale. La participation de la société peut compenser le manque de supervision officielle et remédier aux situations dans lesquelles les commissaires aux comptes, la police et les magistrats ne remplissent pas le rôle qui est censé être le leur.

Changer l'agenda de la lutte anticorruption

L'enseignement à tirer de tout ce que nous avons vu est clair. Nous devons repenser la manière dont nous luttons contre la corruption. Les instruments que nous avons promu pendant des années ne fonctionnent pas comme nous le pensions. Ils ne fonctionnent que dans certaines conditions sociétales. Par conséquent, nous devons nous éloigner de l'idée que les mesures anticorruption sont un modèle applicable partout.

Les solutions doivent être adaptées aux spécificités locales et au contexte des différents pays. Nous n'avons pas besoin de plus de réglementation mais de réglementation intelligente adaptée aux conditions locales et d'une réduction des possibilités de rentes de situation offertes par la réglementation, même la réglementation visant à la bonne gouvernance. Si la communauté internationale veut vraiment lutter contre la corruption, en Ukraine et ailleurs, il faudra peut-être abroger des lois et non en ajouter de nouvelles.

Nous n'obtiendrons aucun résultat en appliquant les mêmes tactiques que celles employées ces vingt dernières années. Parmi les exemples de réussite, on trouve le Chili, avec son agence d'audit qui est en même temps l'ombudsman et qui passe en revue toute la législation, ou encore l'Estonie, avec sa législation rationalisée et de ce fait minimale, et son administration électronique. Ces exemples démontrent avec éclat que pour bien contrôler la corruption, il faut commencer par éviter qu'elle se produise. Tout ce que l'on peut faire une fois qu'elle existe a bien moins d'impact.

Une version développée du présent article sera publiée dans un numéro spécial sur les référentiels d'intégrité des pays basés sur des éléments factuels, Mungiu-Pippidi, A. & et Dadasov, R., « When do laws matter? The evidence on national integrity enabling contexts », dans Crime, Law and Social Change, printemps 2017 (à paraître). La plupart des recherches présentées ici sont basées sur les résultats obtenus dans le cadre du projet de l'UE FP7 ANTICORRP, convention de subvention no 290529. Le nom complet est « Les politiques anticorruption revisitées : tendances mondiales et réponses européennes face au défi de la corruption ».

1 Voir Mungiu-Pippidi, A. (2015), « The Quest for Good Governance: How Societies Develop Control of Corruption, » Cambridge: Cambridge University Press.

2 D'autres données quantitatives et d'autres précisions sur l'élaboration de l'indice d'intégrité publique ont été publiées dans Mungiu-Pippidi, A. & Dadašov, R. (2016), « Measuring Control of Corruption by a New Index of Public Integrity », European Journal on Criminal Policy and Research, Vol. 22, Issue 3, pp 415–438.