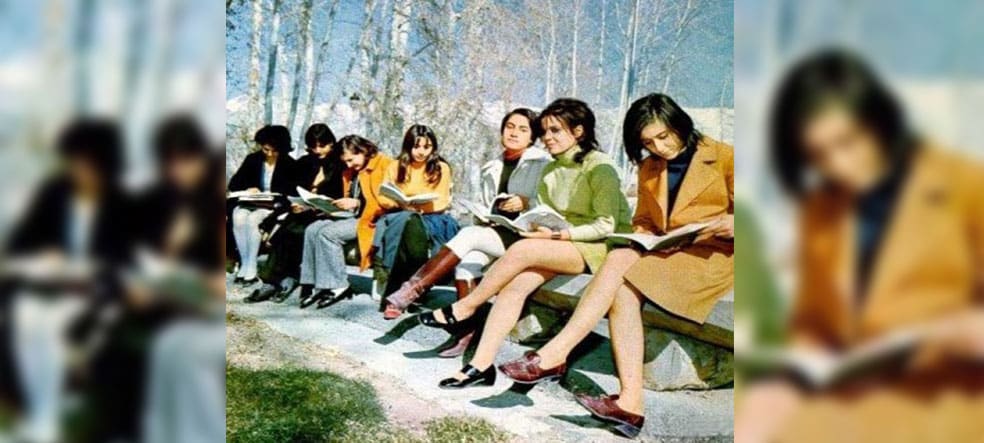

Voici l’Afghanistan en 1968. On rencontre dans les villes des femmes instruites portant des minijupes, même si les campagnes demeurent plus marquées par la tradition. Reproduction autorisée par Bill Podlich

Le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev et Babrak Karmal, président du Conseil révolutionnaire de la République démocratique d’Afghanistan, échangent une poignée de main lors d’une rencontre au Kremlin. Après l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS, en 1979, les dirigeants installés par les Soviétiques auront de plus en plus de mal à conserver leur mainmise sur le pays… © Reuters

… Et voici les principaux responsables de cette situation : les moudjahidin, ici à la frontière pakistanaise, sur la ligne Durand, mènent une guérilla qui met à mal l’influence et le pouvoir des autorités de Kaboul. © Erwin Franzen

Les Soviétiques se résignent à l’inévitable. Fragilisée sur le plan économique, minée par des divisions internes et soucieuse de renforcer son intégration au sein de la communauté internationale, l’URSS décide qu’il est temps pour elle de quitter l’Afghanistan, qu’elle avait envahi dix ans plus tôt.

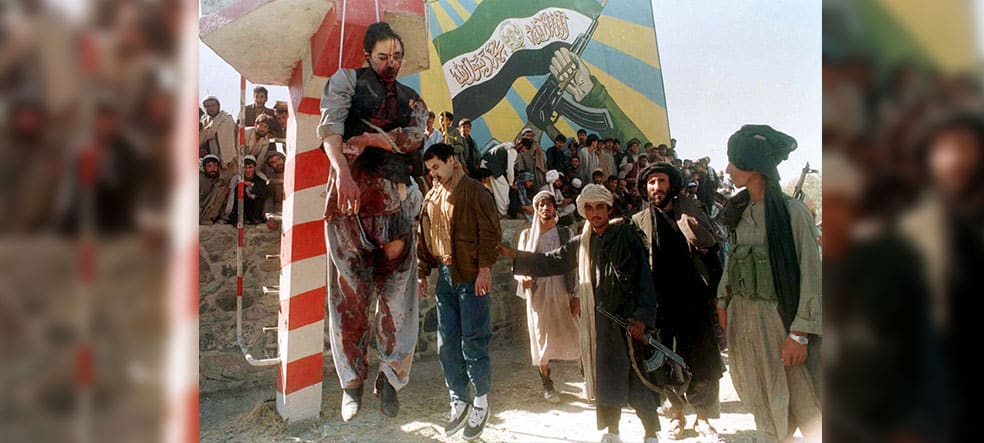

Le jour où les Talibans arrivent au pouvoir. Le 27 septembre 1996, dans le palais présidentiel, des combattants islamiques célèbrent la prise de la capitale afghane. Le président, Burhanuddin Rabbani, et le premier ministre, Gulbuddin Hekmatyar, parviennent à s’enfuir de Kaboul, mais l’ex-président Mohammed Najibullah est pendu, de même que plusieurs de ses proches. © Reuters

L’ex-président afghan, Mohammed Najibullah, (à gauche) ainsi que son frère, Shahpur Ahmadzaï, sont pendus sur la place Ariana, à Kaboul, le 27 septembre 1996 : la ville est tombée aux mains des milices islamiques des talibans d’Afghanistan, qui déclarent vouloir instaurer dans le pays un régime islamique. © Reuters

De mauvaise augure. Les talibans s’empressent d’imposer leur vision radicale de l’Islam. Le 14 octobre 1996, autodafé de pellicules de film en face du cinéma Zaynab, dans le centre de Kaboul. Les interdits s’appliquent à la musique, à la télévision, à l’alcool et à bien d’autres choses encore. © Reuters

Les Afghanes endureront de grandes souffrances sous le règne des talibans. Lorsqu’elles sont autorisées à quitter leur foyer, elles doivent porter le voile traditionnel, la burqa. L’éducation des filles est réprouvée : leur rôle premier est de produire de nouveaux combattants islamiques. © Reuters

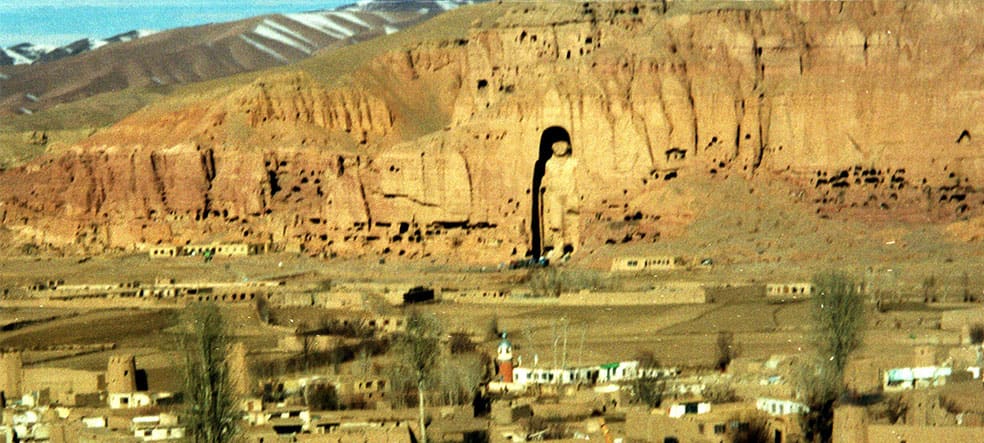

Sur ordre direct de leur chef, le mollah Omar, les talibans détruisent les bouddhas de Bamian, vieux de 1 500 ans, au motif arbitraire que ce sont des idoles.

La foule monte au village de Saricha, à 160 kilomètres de Kaboul, pour les funérailles d’Ahmad Shah Massoud, combattant afghan et source d’inspiration pour des millions de personnes. Surnommé « le lion du Panjshir », Massoud a succombé à ses blessures, victime d’un attentat suicide perpétré par deux pseudo-journalistes le 9 septembre 2001, deux jours à peine avant l’attentat contre les États-Unis. © Reuters

Un passager du ferry assurant la liaison entre Staten Island et Manhattan brandit le drapeau des États Unis le jour de la réouverture de la Bourse de New York, un peu moins d’une semaine après l’effondrement des tours jumelles du World Trade Center. © Reuters/Ruben Sprich

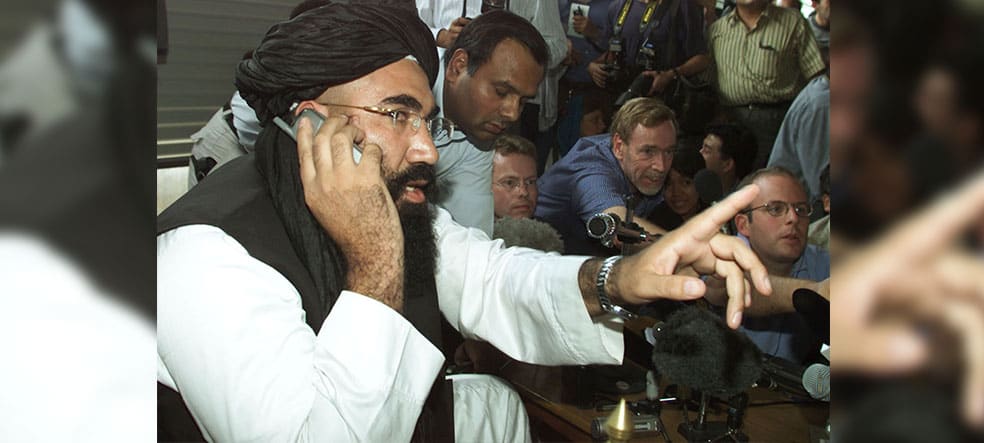

D’Islamabad à Guantanamo. Abdul Salam Zaeef est sur les écrans du monde entier au lendemain des attentats du 11 septembre. Ambassadeur du régime des talibans auprès du Pakistan, il fait office de porte-parole des talibans auprès des États-Unis, qui exigent que l’Afghanistan leur livre les instigateurs des attentats, à commencer par Oussama Ben Laden. Le refus des talibans entraîne le déclenchement de la première intervention militaire visant à chasser ces derniers du pouvoir : l’opération Enduring Freedom, sous commandement américain. © Reuters/Aziz Haidari

Enduring Freedom. Une unité du corps expéditionnaire des Marines ramène des soldats à la base après la prise d’un poste avancé des talibans.

En 2003, l’OTAN prend la tête de l’effort international en Afghanistan. Après des débuts modestes, elle renforcera son engagement au cours des onze années suivantes, jusqu’à constituer une force de 150 000 hommes, originaires d’une bonne cinquantaine de pays membres et non membres de l’Alliance.

Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher. Un soldat afghan du 3e kandak commando ajuste son dispositif de vision nocturne pendant que ses camarades commandos et des soldats américains membres de la Force d’opérations spéciales – Sud se chargent des derniers préparatifs avant le lancement d’une opération visant à déloger un groupe d’insurgés du village de Lam, dans le district de Khakrez. © Armée de terre des États-Unis – Daniel P. Shook

Oussama Ben Laden (à gauche) aux côtés du commandant en second et principal stratège d’Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, en 2001. Après la mort de Ben Laden, en 2011, al-Zawahiri prendra la tête de l’organisation. © Reuters/Hamid Mir

À la une du site d’information Tolonews, un article rapporte la mort du mollah Omar, chef des talibans, qui serait survenue à Kaboul, le 23 mai 2011. Mais la nouvelle se révèlera fausse : le mollah Omar est aujourd’hui encore le guide spirituel des talibans. © Reuters/Ahmad Masood

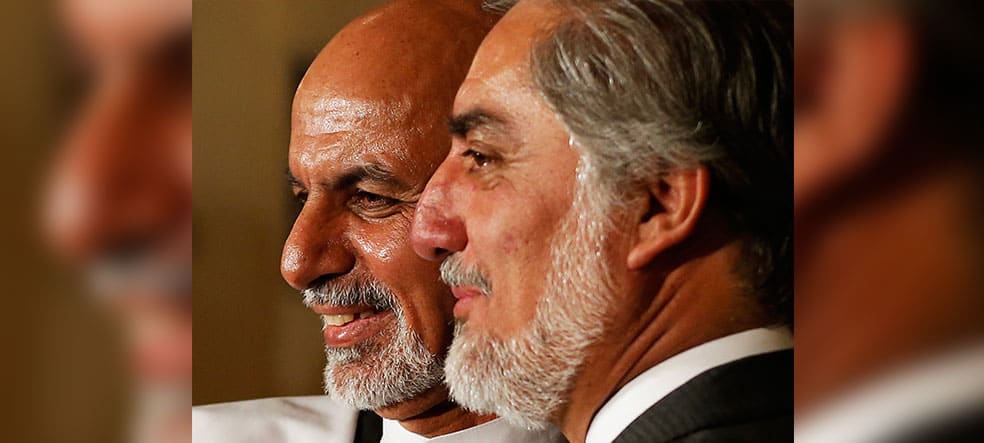

Ashraf Ghani Ahmadzaï (à gauche) et Abdullah Abdullah passent du statut de rivaux lors de l’élection présidentielle à celui de collaborateurs au sein du nouveau gouvernment d’union nationale : après s’être affrontés sur les résultats du dernier scrutin, les deux hommes font à présent front commun, Ashraf Ghani Ahmadzaï en tant que président de la république et Abdullah Abdullah en tant que « chef de l’exécutif ». © Reuters/Mohammed Ismail