Rares sont ceux qui auraient prédit que la poussée démographique, la diminution des ressources et le changement climatique allaient avoir des effets sur la sécurité. Mais de quels effets s’agit-il et de quelle manière vont-ils se faire sentir sur les zones densément peuplées du monde ? Michael Kugelman se penche sur les effets potentiels pour l’Asie méridionale en général, et pour l’Inde en particulier.

Peu de régions sont aussi peu sûres que l’Asie méridionale sur le plan environnemental.

Cette région est confrontée à l’augmentation du niveau de la mer et subit régulièrement des inondations côtières, particulièrement préoccupantes étant donné que les zones côtières sont densément peuplées et sont riches en terres arables. Elle est, de surcroît, extrêmement vulnérable à la fonte des glaces. L’Himalaya occidental, qui alimente en eau une grande partie de l’Asie méridionale, a connu l’une des fontes les plus rapides de la planète.

Les pénuries de ressources naturelles sont également sévères.

L’Asie méridionale abrite près d’un quart de la population mondiale mais ne dispose que de 5% de ses ressources annuelles en eau renouvelables. La disponibilité d’eau s’est effondrée, passant de plus de 21 000 mètres cubes par habitant dans les années 1960 à environ 8000 mètres cubes en 2005.

D’après des estimations récentes, une partie de la région risque d’être confrontée à une situation de pénurie d’eau (moins de 1000 mètres cubes par habitant) d’ici 2025. En Asie méridionale, le manque d’eau met en danger non seulement la sécurité alimentaire et la santé, mais aussi les moyens de subsistance, car l’agriculture et la pêche sont des secteurs dominants.

Par ailleurs, l’énergie fait également défaut. La Banque mondiale a classé le réseau d’électricité de la région parmi les plus inefficaces du monde. Des millions d’habitants n’ont pas accès à l’électricité, dont 400 millions rien qu’en Inde.

Épuisement des ressources

L’Inde représente, en fait, un microcosme de l’insécurité environnementale de la région. Une étude récente du Centre pour le développement mondial prévoit que dans ce pays près de 40 millions de personnes – plus que n’importe où ailleurs – risquent de mourir à cause de l’élévation du niveau de la mer d’ici 2050. Elle estime aussi que la hausse des températures risque d’entraîner une baisse de 35 à 40% de la productivité agricole de l’Inde d’ici 2080.

L’Inde compte plus de 20% de la population mondiale – mais seulement 4% des ressources en eau. Environ 25% des Indiens – 250 millions de personnes – n’ont pas accès à une eau salubre. La consommation d’eau du pays est tellement importante que les utilisateurs sont en train de surexploiter les réserves d’eau souterraine. Selon la Banque mondiale, l’Inde est le plus gros consommateur d’eau souterraine du monde. Une étude américaine de 2009 a montré que le niveau des eaux souterraines avait baissé de quatre centimètres par an entre 2002 et 2008 dans trois États du nord-ouest, dont le Pendjab, principal grenier du pays.

La situation en matière d’énergie est similaire. En raison de la croissance économique, la demande grimpe en flèche et, selon les estimations, l’Inde sera le troisième plus grand consommateur d’énergie au monde d’ici 2030. Mais, comme l’a montré de façon spectaculaire la panne d’électricité géante de l’été 2012, le pays a beaucoup de mal à faire face à cette demande.

Liens avec la stabilité et la sécurité

Si une attention accrue a été consacrée à la vulnérabilité climatique et aux contraintes liées aux ressources ces dernières années, les liens avec la stabilité et la sécurité nationale sont souvent négligés, alors qu’ils sont particulièrement nets.

Contextes intérieurs

Ces liens se manifestent tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. S’agissant du premier cas, l’insurrection maoïste constitue l’un des principaux exemples ; elle est de faible intensité mais est très étendue, touchant plus des deux tiers des États du pays, et est souvent citée par New Delhi comme la menace de sécurité intérieure la plus grave.

Les bastions du mouvement se situent dans les parties orientale et centrale de l’Inde, qui recèlent les principales réserves de charbon, la source d’énergie la plus utilisée. Compte tenu des impératifs énergétiques du pays, les autorités de New Delhi ont tout intérêt à réprimer cette insurrection, ce qu’elles font par un recours brutal à la force qui fait des victimes civiles et apporte en conséquence de nouvelles adhésions à la rébellion.

En outre, ce sont essentiellement les contraintes liées aux ressources naturelles qui sont à l’origine de l’insurrection, les communautés locales ne bénéficiant souvent pas des fruits de l’extraction minière intensive, surtout de charbon, ce qui alimente les griefs des villageois pauvres, que les maoïstes exploitent pour recruter. L’extraction intensive du charbon dans ces régions entraîne par ailleurs des déplacements de populations locales et crée des conditions de vie toxiques pour ceux qui restent, ce qui renforce, là encore, l’insurrection.

Contextes extérieurs

Sur le plan extérieur, les liens entre les problèmes de ressources de l’Inde et la sécurité se manifestent dans les relations avec le Pakistan. Avec la hausse de la demande d’énergie, l’Inde a augmenté le nombre de ses projets hydroélectriques sur les fleuves « occidentaux » du bassin de l’Indus. Ces eaux ont été attribuées au Pakistan par le Traité sur les eaux de l’Indus, mais l’Inde est autorisée à les utiliser pour le développement de barrages et d’autres projets hydroélectriques ne stockant pas d’eau. Certains Pakistanais voient cependant les choses différemment, faisant valoir que l’Inde « vole » l’eau du Pakistan. Ces accusations deviennent une question sécuritaire lorsqu’elles émanent de sources telles que le Laskhar-e-Taiba (LeT), un groupe militant anti-indien. Le LeT a menacé d’attaquer l’Inde en réponse à ses prétendus vols d’eau.

Autre exemple des liens entre les ressources et la sécurité sur le plan extérieur: les relations de l’Inde avec la Chine. Étant donné qu’elle manque de ressources énergétiques intérieures pour faire face à son immense demande, l’Inde en recherche à l’étranger, ce qui peut la placer en position de concurrence acharnée avec la Chine, dont la présence grandissante au plan régional et mondial est due, en grande partie, à sa propre quête de ressources naturelles.

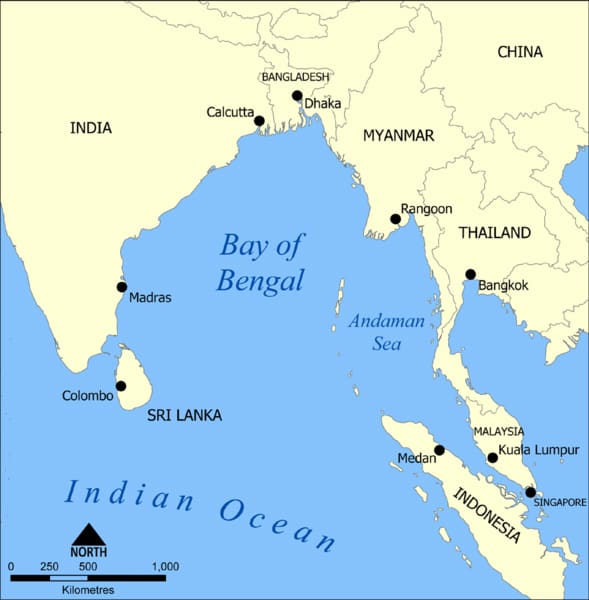

D’après certains analystes de la sécurité, le golfe du Bengale pourrait être la source d’un futur conflit sino-indien. Dans ce golfe qui baigne l’est de l’Inde, la Chine investit dans des projets énergétiques (il y a peu, l’Inde y a découvert de vastes gisements de gaz naturel). Pékin a conclu un important accord sur le gaz naturel avec la Birmanie, et elle pourrait également en conclure un avec le Sri Lanka. New Delhi n’est jamais parvenue à conclure de tels accords et le fait qu’ils ont été signés avec les Chinois a amené certains Indiens à penser que la Chine est en train « d’encercler » l’Inde.

Par ailleurs, l’eau est un facteur clé dans les tensions frontalières entre l’Inde et la Chine. Celles-ci concernent essentiellement l’une des rares zones riches en eau de la région, notamment l’État de l’Arunachal Pradesh (AP). La Chine souffre, comme l’Inde, d’insécurité en matière d’eau. Sa plaine du nord, l’un des principaux greniers du pays, manque cruellement d’eau – seulement 225 mètres cubes l’an par habitant. L’importance stratégique de cet État va donc bien au-delà de la question de territoire. Enfin, l’Inde est très inquiète de la construction de barrages chinois sur des fleuves du plateau tibétain, notamment le Brahmapoutre, en aval duquel elle se situe.

L’effet déstabilisateur du changement climatique

Le lien entre les ressources et la stabilité, et ses implications pour la sécurité nationale de l’Inde, revêt un aspect plus préoccupant encore si on l’envisage sous l’angle des conséquences à long terme du changement climatique. Il est hasardeux d’établir une relation de cause à effet entre changement climatique et insécurité, mais plusieurs conclusions d’ordre spéculatif peuvent être tirées, dont l’une est que ce changement intensifiera les conflits intérieurs existants. Il pourrait, en effet, aggraver toute une série de problèmes : déplacements, insécurité alimentaire, pertes en eau et détresse économique.

Ces problèmes se manifesteront de la manière la plus aiguë dans les régions les moins développées et les plus pauvres de l’Inde, qui sont celles où se situent la plupart des conflits intérieurs – le centre et l’est de l’Inde, où les maoïstes sont puissants, et le nord-est du pays, qui connaît de nombreuses insurrections séparatistes. Les conflits existants liés aux ressources, comme les différends entre États indiens sur le partage de l’eau, s’intensifieront également.

Le changement climatique pourrait aussi aggraver les préoccupations de l’Inde en matière de sécurité extérieure. Les tensions existantes avec le Pakistan et la Chine concernant l’eau risquent d’empirer. Mais la menace la plus grave pourrait bien émaner du Bangladesh, pays avec lequel les querelles transfrontalières à propos du partage de l’eau sont nombreuses depuis des années. L’extrême vulnérabilité du Bangladesh au changement climatique va sans doute se concrétiser par des inondations majeures et des pertes agricoles substantielles dans les décennies à venir. Des millions de réfugiés « environnementaux » risquent de franchir la frontière avec le nord-est de l’Inde, une région sous tension qui connaît des tendances séparatistes et des violences. En fait, les violences dans cette région - notamment dans l’État de l’Assam, dont les dernières remontent à l’été dernier – peuvent sans doute s’expliquer en partie par le ressentiment des Bangladeshis qui y ont déjà émigré ces dernières années.

La voie à suivre

Comment l’Inde peut-elle atténuer la menace que ses contraintes en matière de ressources font peser sur la stabilité du pays ? Dans une certaine mesure, elle a les mains liées (après tout le changement climatique est irréversible). Néanmoins, deux mesures politiques concrètes viennent à l’esprit.

L’une concerne une meilleure intégration des considérations liées aux ressources dans la politique de sécurité et dans la planification. La marine indienne, dont la modernisation est motivée en partie par la nécessité de protéger des ressources énergétiques situées à l’étranger, dans des régions éloignées, est sur la bonne voie.

L’autre concerne l’amélioration de la gouvernance en matière de ressources et l’élaboration de politiques concernant la demande basées sur la conservation, visant à assurer une meilleure gestion des ressources qui sont précieuses mais pas encore rares. On peut citer à titre d’exemples :

- un meilleur entretien des infrastructures liées à l’eau (40% de l’eau se perd en raison de fuites dans les canalisations dans la plupart des villes indiennes),

- une affectation plus équitable des ressources, et

- davantage d’incitation à recourir à des technologies et à des politiques économes en ressources.

Ces mesures ne vont pas faire disparaître les préoccupations sécuritaires de l’Inde, mais elles contribueraient certainement à les rendre plus faciles à gérer.