C’est la « révolution 2.0 » qui a eu lieu en Égypte d’après certaines sources. Non, fait valoir Will Heaven, qui relève des éléments probants indiquant que l’Ouest est peut-être coupable de voir les événements d’Égypte à travers un prisme occidental.

Wael Ghonim était un yuppie des nouveaux médias avant de devenir un héros révolutionnaire. À la mi 2010, on aurait pu rencontrer ce jeune cadre de Google de 30 ans au bord de la piscine de sa villa de Dubaï, ou accompagné de ses amis au volant ce qu’il appelle « de superbes voitures ».

En mode avance rapide, six mois plus tard, l’image a radicalement changé. Un Wael Ghonim épuisé tient un micro place Tahrir, dans sa ville natale du Caire, et galvanise en arabe des dizaines de milliers de manifestants – il a été libéré par le régime de Hosni Moubarak après douze jours de captivité. Le lendemain, il lance à CNN un victorieux « Cela a été une révolution Internet, », «Je me plais à appeler cela la révolution 2.0. »

Qu’est-ce qui a amené Wael Ghonim à rentrer au pays ? Et a-t-il raison au sujet de la révolution égyptienne ?

La réponse à la première question commence par le meurtre brutal d’un jeune homme d’affaires égyptien de 28 ans, Khaled Saïd, en juin 2010. Par un pur hasard, celui-ci s’était trouvé en possession d’une vidéo montrant des policiers corrompus se répartir une saisie de drogue et d’argent. On pense que ces images lui étaient parvenues accidentellement, via Bluetooth, alors qu’il était tranquillement assis dans un cybercafé d’Alexandrie. Mais Khaled Saïd n’a pas effacé la vidéo compromettante – il l’a courageusement mise en ligne.

Des témoins disent qu’on lui a frappé violemment la tête à plusieurs reprises contre une table en marbre, avant de le tirer à l’extérieur et de le battre à mort

Les détails de la situation qui a conduit au meurtre du jeune homme sont flous. Mais nous savons que quelques semaines plus tard, deux de ces mêmes policiers ont vu Khaled Saïd sortir du cybercafé. Ils l’y ont fait rentrer et l’ont agressé. Des témoins disent que qu’on lui a frappé violemment la tête à plusieurs reprises contre une table en marbre, avant de le tirer à l’extérieur et de le battre à mort.

Pour la deuxième fois, Internet entre en jeu. D’après un rapport de police, il serait mort après avoir avalé un sachet de marijuana. Mais la famille du jeune homme a pu obtenir des photos de son corps roué de coups auprès d’un gardien de la morgue. Les images de sa mâchoire, désarticulée par les coups de pied d’un policier, prouvaient amplement que l’on avait dissimulé une bavure. Se méfiant des autorités égyptiennes, les cousins de Saïd ont publié en ligne ces photos choquantes, qui ont rapidement fait le tour du Web.

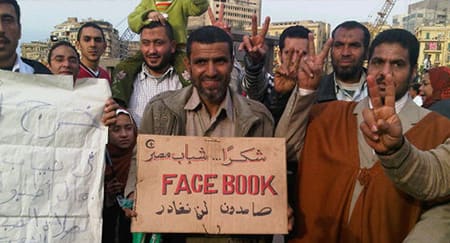

Elles sont même parvenues à Wael Ghonim à Dubaï – le responsable marketing de Google pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord a alors décidé d’agir. Il a lancé une nouvelle page Facebook montrant ces photos, qu’il a intitulée « Nous sommes tous Khaled Saïd », en utilisant le pseudonyme « ElShaheed » (le martyr) pour dissimuler son identité. Fin janvier 2011, la page comptait plus de 350 000 adhérents. C’est à ce moment que Wael Ghonim a invité ces adhérents à manifester contre le régime égyptien le 25 janvier.

Mais certains spectateurs – dont moi-même – ne sont pas si certains que Wael Ghonim a organisé une révolution © AP / Peter Macdiarmid

Ce récit linéaire, ou du moins certaines de ses parties, a captivé une audience occidentale. Le récit explique pourquoi Wael Ghonim est rentré en Égypte. Mais c’est sur ce qui s’est produit ultérieurement que l’on peut vraiment s’interroger.

En résumé, pour certains spectateurs, le récit linéaire se poursuit : le groupe Facebook de Wael Ghonim a incité des dizaines de milliers de contestataires à descendre dans la rue le 25 janvier, ce qui a, en fin de compte, conduit à la chute de Moubarak. Le 30 janvier, par exemple, Newsweek demandait « Qui est ElShaheed ? » Selon le magazine, le militant anonyme était « à l’origine de la révolte égyptienne ».

Une fois qu’il eut révélé son identité, ce même magazine a décrit Wael Ghonim comme « le combattant de la liberté de Facebook ». Pendant ce temps, le New York Times publiait un vibrant article sur «L’Égypte de Wael Ghonim » - ce serait cet homme, y lisait-on, qui déclarerait l’Égypte libérée ouverte aux affaires.

Mais d’autres spectateurs – dont moi-même – ne sont pas si certains que Wael Ghonim a organisé une révolution, ou qu’il a été à l’origine de la révolte égyptienne, ou, en fait, que cela a été une révolution Internet – une « révolution 2.0 ». Le récit linéaire qui a, semble-t-il, été exagéré et reconditionné, est tout simplement inexact. Le responsable marketing de Google est sans conteste un homme courageux. Mais il n’a pas forcément raison.

Commençons par les éléments de base. Quelle proportion des 3,4 millions d’utilisateurs Facebook égyptiens a suivi la page de Wael Ghonim « Nous sommes tous Khaled Saïd » en janvier 2010 ? Nous n’avons pas la moindre idée du nombre qui se trouvait effectivement dans le pays ? Au moment de la rédaction de ces lignes, il m’était possible de suivre la page à partir de mon propre compte Facebook au Royaume-Uni. Combien d’autres l’ont suivie en dehors de l’Égypte ? Combien de dizaines de milliers de membres de la diaspora arabe – des Égyptiens américains, par exemple ? Personne ne le sait.

Le taux de participation à la manifestation du 25 janvier a constitué un précédent historique. La page Facebook créée par Wael Ghonim six mois plus tôt y a-t-elle été pour quelque chose ? C’est pratiquement certain. Mais d’autres facteurs viennent tempérer fortement son importance, dont notamment le fait que la Tunisie avait renversé un dictateur à peine neuf jours plus tôt. Les manifestations – osons le dire – auraient probablement eu lieu sans l’aide de Facebook ou d’autres réseaux sociaux tels que Twitter. Le 25 janvier est un jour férié en Égypte.

La révolution Twitter a été exagérée

Ensuite, il y a la télévision. Les médias occidentaux – et la plupart des Égyptiens – ont entendu parler pour la première fois de Wael Ghonim lorsqu’il est apparu sur Dream TV, interviewé quelques heures à peine après sa libération au bout de douze jours de détention. Il a raconté son histoire et a fondu en larmes à l’évocation des contestataires tués pendant la période de son incarcération. Cela a donné à la révolution, pour reprendre les termes d’un chroniqueur égyptien, « une décharge d’adrénaline dans le cœur ». L’adhésion au mouvement de protestation a ainsi connu une augmentation massive.

Mais cette distinction est importante : l’interview par une chaîne télévisée importante d’un expert des médias sociaux – qui incarnait peut-être les espoirs de l’Égypte pour l’avenir – ne saurait être confondue avec le média social lui-même. Les deux médias ont été confondus, et il est probable que la télévision (en particulier la télévision satellitaire) a eu un impact énorme sur la révolution égyptienne. Comme l’a dit Fares Braizat, du Centre arabe de recherche et d’études politiques, basé au Qatar : « Al-Jazira a donné au peuple une voix qu’il n’avait pas avant. »

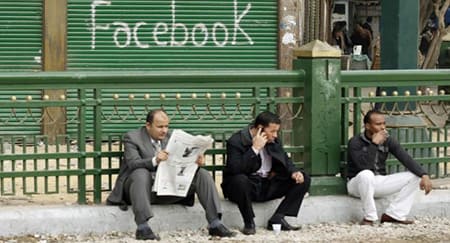

Ce n’est pas la première fois que les Occidentaux surestiment l’impact des médias sociaux. La « révolution verte » d’Iran en 2009 a également été appelée la « révolution Twitter » (le Washington Times et le service mondial de la BBC l’ont, entre autres, décrite en ces termes). L’utilisation des médias sociaux par l’opposition a fait les gros titres dans le monde entier. Clay Shirky avait dit à l’époque « La voilà. La grande première. C’est la première révolution qui a été catapultée sur la scène mondiale et transformée par les médias sociaux. »

Mais la révolution Twitter a été exagérée. Dans son livre « The Net Delusion », Evgeny Morozov montre que, d’après l’analyse effectuée par Syosomos (une société d’analyse des médias sociaux), « 19 235 comptes Twitter seulement étaient enregistrés en Iran (0,027 pour cent de la population) à la veille des élections de 2009. » En d’autres termes, comme Hamid Tehrani, éditeur du site Global Voices Iran, l’a dit un an plus tard : « L’Ouest était concentré non pas sur le peuple iranien, mais bien sur le rôle de la technologie occidentale… Twitter a été important pour faire savoir ce qui se passait, mais son rôle a été exagéré. »

Cela risque d’être vrai également pour la révolution égyptienne et les soulèvements arabes en général. Les médias occidentaux se sont concentrés intensément sur le rôle de la technologie occidentale, mais beaucoup moins sur le fait que ce sont les manifestations de rue, un véhicule extrêmement courant des révolutions, qui ont renversé les dictateurs. La réalité chaotique des manifestations de rue arabes – il y a eu, à un moment, des charges à dos de chameau au Caire, ce qui n’est pas une image habituelle – a été reconditionnée pour un public occidental, ce que les trente millions d’utilisateurs de Facebook au Royaume-Uni, et les dizaines de millions de spectateurs qui ont aimé « The Social Network » l’année passée, ont sans nul doute apprécié.

Alors, pour en revenir à cette deuxième question : Wael Ghonim avait-il raison à propos de la révolution égyptienne ? S’agissait-il d’une révolution Internet ? S’agissait-il d’une « révolution 2.0 » ? Eh bien non, probablement pas.

Et si l’on considère l’une des autres déclarations de Wael Ghonim - «Si vous voulez libérer une société, il suffit de lui donner accès à Internet » - l'idée commence à paraître naïve.